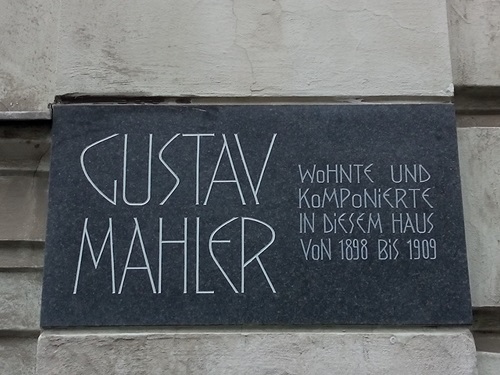

Um Aufschlüsselungen über Gustav Mahlers metaphysische Vorstellungen zu erlangen, eignet sich kaum etwas besser aus seinem Werk als die Ecksätze der 9. Symphonie. Warum? Sie beide haben ein langsames Tempo, und bei Mahler, der heute vor 160 Jahren geboren wurde, finden die Auseinandersetzungen zwischen Dies- und Jenseits vor allem in langsamen Sätzen statt, während die Scherzi und Rondosätze das „Getümmel der Welt“, das „Unterhaltungsdelirium“ (Schönberg) in der menschlichen und auch der tierischen Welt in oft sarkastischer, grotesker Art abhandeln.

Was hat es mit dieser Final-Neunten, der letzten großen der klassischen Musikgeschichte auf sich, diesem 80-minütigen Koloss, der das Ende der Spätromantik verkörpert und so intensive Gefühlsausbrüche in sich birgt, dass das Hören zur gewaltigen seelischen Erschütterung geraten muss? Man stelle sich einen Mann von knapp 50 Jahren vor. Als Hintergrundrauschen trägt er täglich die Furcht mit sich herum, dass sein diagnostiziert schwaches Herz ihn nicht mehr lange leben lassen wird, er leidet mit jedem Atemzug unter dieser Beklemmung. Seine geliebte Tochter ist ihm vor zwei Jahren gestorben und mit der Vitalität seiner viel jüngeren Frau kann er nicht Schritt halten. Als Dirigent an der Metropolitan Opera in New York bricht er unter permanenter Arbeitsüberlastung fast zusammen. Um seiner eigentlichen Berufung, dem Komponieren, nachgehen zu können, bleiben Gustav Mahler nur die Sommermonate, die er im idyllischen Toblach in den Sextener Dolomiten verbringt. Hier hat er sich unter Fichten eine schlichte Bretterhütte zimmern lassen, und in diesem entrückten „Komponierhäusl“ vollendet er im Juli und August 1909 vier Sätze, wie sie die Symphonik zuvor noch nicht gekannt hat. Es ist eine schöne Vorstellung, dass er die Schlusstakte des Adagios komponierte, während mein Großvater 600 Kilometer entfernt geboren wurde.

Man kann die paar Quadratmeter heute noch besichtigen, der Verschlag hat die 110 Jahre überdauert. Inmitten eines Streichelzoos mit Wildsauen, Ziegen und Emus steht das „Häusl“, karg bestückt mit Fototafeln. Drumherum die mächtigen Felszinnen der Kalkalpen, und sie müssen in diesem auch heute noch behäbigen Kurort auf Mahlers Schöpferkraft abgefärbt haben. Ja, man kann die Neunte, Mahlers letzte vollendete, mit ihren vielen Hornrufen und volksmusikhaften Drehfiguren sehr oberflächlich auch als „alpin“ hören. Doch sie erzählt vor allem vom metaphysischen Kampf eines hochsensiblen Künstlers, der sein Ende kommen spürt.

In der Neunten stellt Gustav Mahler alle herkömmlichen Regeln der Symphonik auf den Kopf, Satzabfolge, thematische und harmonische Entwicklung. Nach einem suchenden Tasten durch einzelne Cello-, Harfen- und Blechbläsertöne schwingt sich das Hauptthema des ersten Satzes, des ersten Adagios auf: ein leiser, filigraner, fast feinstofflicher Triller, dem ein Seufzer aus zwei Ganztonschritten abwärts antwortet, in der Wiederholung eine Terz höher. Feinste Regung aus zwei ganz einfachen musikalischen Vokabeln. Das tönt nach ergreifendem Gesang aus der ländlichen Volksseele, es ist eigentlich ein Klang gewordenes Ein- und Ausatmen von Wehmut, wie es das so oft in Mahlers Werken gibt – und ein eigentümlicher Swing wohnt diesem Thema inne, fast tänzerisch, man mag an einen Walzer denken, obwohl das Geschehen im 4/4-Takt stattfindet.

Der sich anschließende innige Gesang von Hörnern, Holzbläsern und Geigen, immer wieder stürzt er mehrfach in düstere bis schlichtweg brutale Abgründe. In der Mitte – was Alban Berg als Hereinbrechen des Todes deutete – Hammerschläge, gefolgt von fahlen Streichern, die das Fürchten lehren. Die letzten drei Minuten wie ein feines Gespinst aus Flöten- und Geigensoli, das ansatzweise schon auf das hinweist, was im Schlusssatz geschehen wird. Und tatsächlich, nachdem in diesem Satz mehrfach 120 Musiker sich kollektiv aufgebäumt haben, ruft die Klarinette ein „Lebwohl“ und ein einzelner Flötenton setzt den Schlusspunkt. Es ist in dieser Symphonie der erste Moment von Auflösung in die Stille hinein.

In Bruchstücken springt einem im nachfolgenden Ländler die österreichische Volkskultur als Totentanz entgegen, ein groteskes Rondo schließt sich furios lärmend an, heute würde man diese Musik als „industrial“ bezeichnen: Die Welt aus den Fugen, ihr Getümmel ein absurdes Theater. Doch wir wollen unser „metaphysisches Ohrenmerk“ auf das Schlussadagio lenken, es ist für mich das größte und ergreifendste der abendländischen Musikgeschichte. Teodor Currentzis hat es „Vehikel zur Unendlichkeit“ genannt.

Mahler zitiert Beethovens Klaviersonate „Les Adieux“ und zugleich das trostsuchende anglikanische Kirchenlied „Abide with me“. Bleibe bei mir, Herr, verlasse mich nicht. Mahlers Abend ist der seines Lebens. Doch Gott scheint zunächst kein verlässlicher Begleiter auf diesem letzten Weg, nach nicht mehr als vier Tönen wandelt sich der Choral zu einem herzblutenden Gesang, der fast taktweise zwischen Gebet, Hingabe, Sehnsucht, Furcht vor dem Tod und Auflehnung gegen das Schicksal schwankt. Mahler führt den Choral in einen Doppelschlag hinein, wieder solch eine „volksmusikalische“ Spielfigur. Doch dieser Doppelschlag, er ist ins Unermessliche gedehnt, eine Verzierung, die nicht mehr wie im 1. Satz feinstofflich ist, sondern ein verzweifeltes Klammern an die Materie. Dieser Doppelschlag spannt die Choralmelodie quasi auf ein Folterrad, führt sie in verwegene harmonische Abwege und Ableitungen, sie droht zu zerspringen, sie ist in Mahlers Gestalt ein gewaltiges Schluchzen, ein reines Destillat des Zweifels und der Verzweiflung.

Es ist der diametrale Gegensatz zur festen Burg des Klopstock-Chorals am Ende der Zweiten, der nach seinem Eintritt aus der Stille noch wie ein Sog zur Apotheose führte, ohne fragend zurückzublicken. Erhellend ein Hinweis auf das Hauptthema aus dem Adagio einer anderen Neunten: die 1894 von Anton Bruckner beendete. Auch sein Thema ist geprägt von einer in mehreren Bogenbewegungen aufwärts strebenden Melodie, eingeleitet durch einen gewaltigen Seufzer. Ob Mahler sich bewusst hat inspirieren lassen, oder ob am Ende der Tonalitätsepoche der Weg ganz einfach zu diesen mächtig ausgreifenden, „stöhnenden“ Melodiebögen gehen musste? Als finale Möglichkeit, Expressivität nochmals zu intensivieren? Spannend ist, ans Ende der Melodie zu schauen: Während sich bei Mahler das melodische Material gleichsam in Tonartwechseln und chromatischen Verdichtungen zerfasert, findet Bruckner innerhalb dieses einzigen Themas von einem verzweifelten Aufschrei zu einem strahlend-leuchtenden, fast entschwebenden Gesang, der sich in reines Dur ordnet. Die Zweifel werden bereinigt, im himmlischen Vertrauen endet das Thema – und nicht zufällig steht über der 9. Symphonie als Widmung „An den lieben Gott“.

Hier dagegen ein „Wunderland des Schmerzes“, wie es Teodor Currentzis nannte, und er erzählt dazu eine selbsterlebte Geschichte: Als Student in St. Petersburg grübelt der angehende Dirigent über die Bedeutung der verzweifelten Passagen des Adagios. Für wen bloß ist diese Musik, fragt er sich. Ein Freund führt ihn zu verlassenen Gleisen, an denen eine Frau sitzt, leergeweint, doch immer noch sehnend und hoffend auf einen Zug, der nie kommen wird. In diesem Adagio wohnt aber nicht nur die Frau von den Gleisen, hier wohnt auch jeder Sterbliche, jeder Zweifelnde, jeder von uns. Doch dieser zutiefst bewegende Gesang, der sich ans Leben klammert, wird mehrfach von eigenartigen, leisen Passagen mit Fagott und Flöte zerschnitten. Ein Schatten- und Zwischenreich tut sich auf, ein Fegefeuer in Stase, in dem wie aus einer anderen Dimension Johann Sebastian Bachs strenger Kontrapunkt nachhallt. Wie aus der Zeit gefallen scheinen diese Einschübe, man fühlt sich in einem reinen, Vakuum jenseits menschlicher Gefühlswelten. Komponierte Mahler hier das Unbegreifliche, das Mysterium?

Nach langem Widerstreit zwischen diesem Bezirk des Unbegreiflichen und dem Gesang des bohrenden Zweifels schimmert endlich etwas Zartes, ja, Zärtliches am Horizont. Die Reihen im Orchester lichten sich, in mehrfacher Bedeutung. Fast übernehmen die Pausen die Hauptrolle, der irdische Zeitbegriff ist außer Kraft gesetzt. Und schließlich löst sich alles in körperloses Nichts, die feinstofflichen Gebilde, die übrigbleiben, bilden offene Harmonien, keine harmonische Auflösung. Ein Blick in die Anderswelt ist uns erlaubt, ohne dass wir sie ergründen könnten. Mahler, das ist die Deutung von Leonard Bernstein, ist nach schmerzvollem Abschied von der Schönheit der Erde nun bereit, sein Ich aufzugeben, ohne zu wissen, was ihn „drüben“ erwartet. Bruckners Schlusstakte sind teleologisch eingebunden: bei ihm setzt sich ein gefestigtes Streicherdur durch. Kein Entschweben ins All, kein Auflösen der Materie. Bruckner malt einen katholischen Himmel. Wie Mahler hingegen eine endgültige Hingabe ans Ungewisse in Töne gefasst hat, ist vielleicht keinem anderen Komponisten in so zutiefst menschlicher Ehrlichkeit gelungen. Die Größe des Zweifelnden: sich der anderen Welt zu überantworten, ohne von ihr Kenntnis zu besitzen und ohne festen Glauben zu haben. Musikalisch ließ sich das nur durch eine Komposition der Auflösung umsetzen. Das im Konzertsaal mitzuvollziehen, kann ein Leben verändern. Die Tür ins Jenseits schwingt auf – und auch in eine neue musikalische Epoche.

© Stefan Franzen

(wird fortgesetzt)

Teodor Currentzis & das SWR Symphonieorchester mit Gustav Mahlers 9. Symphonie sind hier zu hören.

Quelle: SWR Classic

Komponierhäusl Maiernigg, Foto: Johann Jaritz (Creative Commons)

Komponierhäusl Maiernigg, Foto: Johann Jaritz (Creative Commons)

Foto: Stefan Franzen

Foto: Stefan Franzen Sílvia Pérez Cruz, Café de la Danse Paris, 7.2.

Sílvia Pérez Cruz, Café de la Danse Paris, 7.2.

Mahlers Komponierhäusl in Toblach, Foto: Herbert Franzen

Mahlers Komponierhäusl in Toblach, Foto: Herbert Franzen