Der Boswiler Sommer ist eines der kleinen Klassikfestivals der Schweiz, das durch ein fantasiereiches Programm in Kammerbesetzungen und eine intime, ländliche Atmosphäre Alleinstellungsmerkmale in der Region hat. Ich habe mit dem künstlerischen Leiter, dem Cellisten des Züricher Casal Quartetts, Andreas Fleck gesprochen.

Herr Fleck, Boswil ist ein Dorf mit nicht einmal 3000 Einwohnern im Kanton Aargau. Wie kommt ein so renommiertes Festival an diesen Ort und welche Rolle spielt die ländliche Umgebung für seinen Charakter?

Andreas Fleck: Günter Grass hat mal das Wort „Weltkunst auf dem Land“ geprägt. Er war wie viele Schriftsteller und Komponisten in Boswil zu Besuch, unter ihnen auch Pau Casals, Yehudi Menuhin, Wilhelm Backhaus. Die Geschichte ist ja die, dass eine Kirche, die nur noch als Abstellraum diente, und ein Pfarrhaus, das mit 20 Zimmern nebendran steht, in den 1950ern dem Verfall anheimfiel. Eine Gruppe junger Leute, darunter einer mit einer großen Musikaffinität, haben das zufällig gefunden und wollten das retten. Sie fragten einfach die größten Künstler für Benefizveranstaltungen an. Mit dem gesammelten Geld wurde renoviert, das Pfarr- zum Künstlerhaus, in dem heute über 100 Musikabende pro Jahr stattfinden. Dieses Gebäudeensemble mit Park liegt wie auf einer Insel oberhalb eines ganz normalen Dorfes mit Landwirtschaft und Industrie. Wenn man auf dem Kirchhügel ist, spürt man den historischen Ort mit einer ungeheuren Aura. Das geht allen so, die zum ersten Mal dort sind. Sie merken: Hier geht es nicht um mich, sondern um das, was hier entsteht. Das ist kein Ort der Eitelkeiten, kein „Cüpli-Festival“. Wir haben Kieswege, und da kommt man mit Stöckelschuhen nicht weit.

Den Boswiler Sommer gibt es seit fast 20 Jahren. Wie würden Sie die Eigenheiten im Vergleich zu anderen Klassikfestivals charakterisieren?

Fleck: Vor 19 Jahren gab es das noch nicht so oft, dass ein Festival ist von Musikern entwickelt und programmiert wird, in einer sehr familiären Art. Auf einem kleinen Fleck von circa 1000qm wächst alles zusammen. Inspiriert ist es vom Lockenhaus-Festival im österreichischen Burgenland, weil für uns auch die Kammermusik zentral ist. In der Regel wird alles in Boswil produziert, nichts kommt fertig an. Wir wollen mit den Musikern alles erarbeiten, oft in einem Prozess von 18 Monaten, das heißt für Künstler, die bei sechs oder sieben Konzerte mitspielen, proben und aufführen nonstop.

Die aufführenden Gäste werden vom Chaarts Chamber Ensemble begleitet – ist das quasi das Festivalorchester, das aus dem Boswiler Sommer hervorgegangen ist?

Fleck: Dafür muss ich etwas ausholen: Der Impuls, das Festival zu gründen, rührte aus einer Zeit, in der ich mit dem Casal Quartett hundert Konzerte pro Jahr hatte. Wir fanden es so schade, dass wir dabei immer für das Gleiche angefragt wurden: Schubert, Beethoven, Dvořák, Mozart, Haydn. Wir hatten dagegen Lust, mit Freunden an einen Ort zu gehen, und dort Programme zu machen, die aus dem Rahmen fallen. So ist das erste Festival dann auch ein sehr kammermusikalisches geworden, doch am Schluss wollten wir alle zusammen noch ein größeres Werk spielen. Und als das zum Orchester zusammenwuchs merkte ich: Wow, Kammermusiker haben einfach viel mehr Sound, weil sie es gewohnt sind, allein zu spielen und daher ein viel größeres Bewusstsein für das Ich haben innerhalb eines Ensembles, sie erzeugen eine hohe Dichte. In der Folge haben wir größere Werke mit wenigen Musikern aufgeführt, wobei wir zum Beispiel bei der „Eroica“ dieses Jahr bei einer Ensemblestärke sind, wie sie bei Beethoven ja eigentlich historisch korrekt ist. Man hat Individualisten, und die müssen überzeugt sein, dass es ihnen im Orchester auch Spaß macht, selbst wenn sie nicht mehr die einzige Geige oder das einzige Cello sind. Und so hat sich Chaarts aus dem Boswiler Sommer entwickelt.

Chaarts bettet zwei Artists Of The Year ins Programm ein, die Cellistin Ciara Enderle und den Oboisten Philippe Tondre. Welches sind Ihre Kriterien für die Auswahl dieser Resident Artists?

Fleck: Es sollten herausragende Instrumentalisten sein, die schon eine große Erfahrung mitbringen, Dinge mit anderen zu teilen, sich vernetzen zu können. Die hohe Kunst Kammermusik zu verstehen, ist: Hier trete ich in das Gesamte ein, und dort trete ich hervor. Und man muss Lust haben, etwas Neues zu probieren. Chiara Enderle spielt Szenen aus Prokofjews „Romeo und Julia“, die bisher für Bratsche und Klavier arrangiert wurden. Sie überträgt das jetzt einfach für das Cello, und das ist höllisch schwer. Vielleicht stößt sie da auch ein Tor auf für andere Cellisten. Das wäre nicht das erste Mal, dass so etwas passiert.

Die Klassiksparte beklagt oft eine Überalterung der Zuhörerschaft. Findet sich auch in Boswil der berühmte „Silbersee“? Oder locken Sie durch die jungen Mitwirkenden auch junge Zuhörer?

Fleck: Ich würde mich nie beklagen über den „Silbersee“. Jeder Zuhörer ist mir gleich lieb, ob jung oder alt. Die Tiefe dieser Musik, die kriegt einen irgendwann im Leben. Boswil hat ja über das Jahr verteilt sehr viele Veranstaltungen, die alle aus dem klassischen Bereich sind, es gibt gleich zwei Jugendorchester, die dann natürlich die Familie als Publikum mitziehen. Daher ist der Hauptanteil unseres Publikums zwischen 40 und 50, dann natürlich auch die Älteren, aber auch Junge, Studenten. Ich würde sagen, das Durchschnittsalter ist um 20 Jahre jünger als bei anderen Klassikfestivals. Das liegt auch an den lustvollen Programmen, die Berührungsängste nehmen.

Wie können Sie die zehn Tage finanziell meistern?

Fleck: Privates Geld von Firmen zu bekommen ist ausgesprochen schwierig, Events wie das Lucerne Festival ziehen alle Großsponsoren ab. Das Potenzial liegt eher im mäzenatischen Bereich, doch im Unterschied zu Basel ist der Aargau ein eher armer Kanton mit wenigen Stiftungen. Der große Anker ist der Staat mit dem Swisslos-Fonds. Da können wir uns drauf verlassen, dass wir einen bestimmten Rahmenbetrag bekommen.

Lassen Sie uns aus dem Programm ein paar Highlights herausgreifen. Als übergreifendes Motto haben Sie „Legendär!“ gewählt, aber es gibt auch andere rote Fäden, wie zum Beispiel Powerfrauen wie Carmen oder Scheherazade.

Fleck: Die Herangehensweise an das Thema „legendär!“ ist sehr divers. Es kann das sein, was ein Stück ausgelöst hat in der Geschichte seiner Zeit. Etwa im Programm „Pioniere“ mit Debussy und Glasunow, wo ein Werk eine neue Richtung einschlägt und dadurch zur Legende wird. Aber es gibt natürlich auch Figuren, die sich in der Musikgeschichte niederschlagen. „Legendär“ heißt auch immer erzählerisch, aufgeladen mit einer Geschichte. Und diese Geschichten haben es an sich, dass sie von Figuren bevölkert sind. Da wir kein Theater sind, müssen wir uns Werken zuwenden, in denen Figuren musikalisch existieren. Darüber hinaus bieten wir am Festival auch Formen an, in denen die Musik nicht immer nur die Hauptrolle spielt. Etwa einen „Casanova“-Abend, wo das Erzählte im Zentrum steht, und wir haben das Theaterstück über das „White Album“ der Beatles aus Zürich geholt, bei dem Chaarts immer mitgewirkt hat – in diesem Fall also ein Album, das „legendär“ wurde.

Sie konfrontieren Brahms mit Klezmer, und Sie führen mit Martinù, Janáček und Rimsky-Korsakoff die Zuhörer in den Orient. Ist das Inbezugsetzen der Klassik mit Volkskulturen auch ein Merkmal Ihrer Programmphilosophie?

Fleck: Ich finde es rückblickend seltsam, dass man die klassische Musik mit ihren zentralen Protagonisten oft als eine eremitische, enklavische Angelegenheit betrachtet hat. Und das, obwohl ihre großen Komponisten alle von Volksmusik umgeben waren, sie konsumiert und weitergesponnen haben, bei Brahms ist das ja nachgewiesen. Es macht den größten denkbaren Sinn, dass man diese Dinge auch wieder hörbar macht. Es ist auffällig, dass das Publikum extrem darauf anspringt, das Brahms-Klezmer-Konzert war das erste ausverkaufte. Mich persönlich interessiert diese Sparte mehr, als sich der Neuen Musik zuzuwenden. Hier liegen Schätze herum, die man wirklich nur ausgraben muss und dann intelligent neu besetzen.

Am Samstag eröffnen Sie mit Gustav Holsts „Planeten“ in einer sehr jungen Kammerfassung von George Morton und mit Mahlers „Lied von der Erde“ in der intimen Lesart von Schönberg. Einem doch eher plakativen, lautmalerischen Werk stellen Sie einen sehr persönlichen, schmerzvollen Abschied von unserem eigenen Planeten gegenüber. Reizte Sie dieser krasse musikalische Gegenentwurf?

Fleck: Für mich ist es die denkbar größte Spanne überhaupt, es geht hier um alles, was wir haben, und das wird in Musik umgesetzt. Fragen wie: Wer sind wir, wie klein oder wie wichtig sind wir? Die ganze Dimension des Menschen und des Kosmos steckt in diesem Programm, von Religion über Astrologie über Endzeitentwürfe bis zum Klimawandel: Wir merken, wir haben nur diesen einen Planeten und können uns auch nicht davon entfernen. Das ist thematisch extrem aufgeladen gerade. Wegen dieser Aufladung wollte ich noch den Astrophilosophen Roland Buser dabeihaben, der es schafft, in einer halben Stunde einen Bogen zu spannen zwischen diesen beiden Welten auf eine sehr unterhaltsame Art. Dass wir nur ein Staubkorn sind in diesem ganzen Geschehen, das kann er so charmant und witzig, gleichzeitig aber so sinnhaft erzählen. Ein intellektueller Spaziergang zwischen diesen beiden kolossalen Werken.

© Stefan Franzen

Das Interview erschien in „Der Sonntag“, Ausgabe 23.6.2019

Fatoumata Diawara, Heine-Park Rudolstadt 8.7. (Foto: Stefan Franzen)

Fatoumata Diawara, Heine-Park Rudolstadt 8.7. (Foto: Stefan Franzen) Glen Hansard, Volkshaus Zürich, 16.2. (Foto: Heinz-Peter Mosebach)

Glen Hansard, Volkshaus Zürich, 16.2. (Foto: Heinz-Peter Mosebach) Kayhan Kalhor, Elbphilharmonie Hamburg, 7.6. (Foto: Stefan Franzen)

Kayhan Kalhor, Elbphilharmonie Hamburg, 7.6. (Foto: Stefan Franzen) Shivkumar & Raul Sharma, Theater im Stadthaus Rudolstadt, 7.7. (Foto: Stefan Franzen)

Shivkumar & Raul Sharma, Theater im Stadthaus Rudolstadt, 7.7. (Foto: Stefan Franzen) Keren Ann & Quatuor Debussy, Filature Mulhouse 18.12. (Foto: Stefan Franzen)

Keren Ann & Quatuor Debussy, Filature Mulhouse 18.12. (Foto: Stefan Franzen) Er hat mir Mitte der Achtziger die Welt Gustav Mahlers erschlossen, da er sie in den Kontext unserer Zeit gesetzt hat. Die Erkenntnis, dass Musik weder losgelöst vom Seelenleben des Komponisten noch von gesellschaftlichen Ereignissen gesehen werden kann, verdanke ich ganz wesentlich Leonard Bernstein, der heute 100 Jahre alt würde. Ein Bernstein-Einspielung von Beethovens 5. und 7. Sinfonie war meine erste CD überhaupt. Gestorben ist er viel zu früh, mit 72 Jahren, ich hatte gerade das dritte Semester meines Musikwissenschafts-Studiums begonnen.

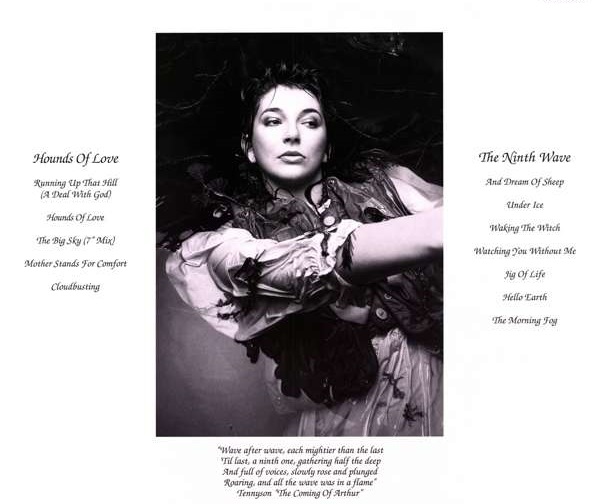

Er hat mir Mitte der Achtziger die Welt Gustav Mahlers erschlossen, da er sie in den Kontext unserer Zeit gesetzt hat. Die Erkenntnis, dass Musik weder losgelöst vom Seelenleben des Komponisten noch von gesellschaftlichen Ereignissen gesehen werden kann, verdanke ich ganz wesentlich Leonard Bernstein, der heute 100 Jahre alt würde. Ein Bernstein-Einspielung von Beethovens 5. und 7. Sinfonie war meine erste CD überhaupt. Gestorben ist er viel zu früh, mit 72 Jahren, ich hatte gerade das dritte Semester meines Musikwissenschafts-Studiums begonnen. Kate Bush

Kate Bush