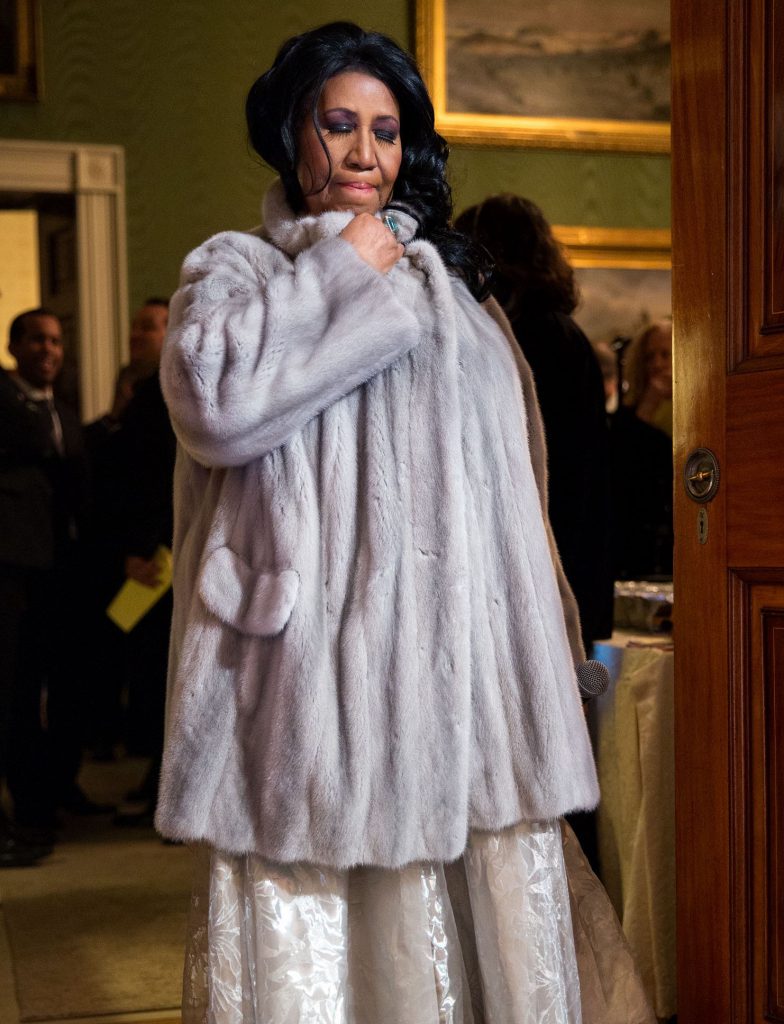

Foto: Pete Souza

Die Soulgemeinde, ja, die ganze Musikwelt ist verwaist, um ihre größte Stimme ärmer. Auch zwei Wochen nach Arethas Wechsel der Welten ist die Trauer immens und die richtigen Worte fehlen. Heute versammeln sich in Detroit ihre Familie und viele ihrer Freunde zur Trauerfeier, bei der unter anderem Stevie Wonder singen wird. Mit ihm wollte sie noch für ihre neue Platte zusammenarbeiten. Schon in den vergangenen Tagen sind Hunderte von Fans ins Charles H. Wright Museum of African American History gepilgert, wo sie aufgebahrt war, um sich zu verabschieden. Detroit bestrahlt seine Gebäude in pinkem Licht – als Tribut an den rosa Cadillac, den sie in „Freeway Of Love“ besang. In diesem Moment läuft ein Tributkonzert im Chene Park mit u.a. den Four Tops und Gladys Knight sowie etlichen Familienmitgliedern, und im November wird es in New York eine große Show zur Erinnerung an sie geben.

Aretha hat mir die Tür zum Soul geöffnet und eine Brücke gebaut – nach einer Zeit, in der ich mich von einer schweren Krankheit erholt hatte. Seit ich nicht nur um ihre Musik wusste – in den Achtzigern konnte man ihren Pophits ja nicht entkommen – sondern sehr verspätet ihre Größe der Sechziger und Siebziger entdeckte, verging sicher keine Woche ohne ihre Musik. Nach meinem offiziellen Nachruf für die Tageszeitung möchte ich der Queen in den nächsten Tagen und Wochen daher ein persönliches Geleit geben – mit denjenigen Songs aus ihrer Karriere, die mir am meisten bedeuten. Wie viele es werden? Schwer zu sagen. Wo ein Ende finden in diesem gewaltigen Werkkorpus von über 40 Alben, das die Jahre 1956 bis 2017 umfasst?

Your music will always Rest In Power, Aretha. Thank you for that sweet soulful sound.

Aretha Franklin: „River’s Invitation“ (1969)

Quelle: youtube

Es mag Leute geben, die denken, „River’s Invitation“ handle vom Selbstmord. Aber ich glaube nicht, dass Percy Mayfield, von dem der Song stammt, das im Sinn hatte. Da reist einer durchs ganze Land, hat jedes Fleckchen Erde umgekrempelt auf der Suche nach seiner Liebsten. Dass sie noch irgendwo am Leben sein muss, da ist er sich sicher, aber er kann sie nicht finden. In seiner Verzweiflung redet er mit dem Fluss. Und er bekommt auch eine Antwort. „Mein Lieber, du siehst ganz schön einsam und erbarmungswürdig aus“, sagt der Fluss. „Wenn du dein Baby nicht finden kannst, dann lass mich dir eine Heimstatt anbieten.“ „River’s Invitation“ ist kein Lied über einen, der ins Wasser geht. Es ist ein Song über Rastlosigkeit, übers Unterwegssein auf der Wasserstraße, bis ans Ende deiner Tage, weil du nur so über den Schmerz hinwegkommst: durch ständige, betäubende Bewegung.

Der Texaner Percy Mayfield, der ist ein Meister des Vagabundentums. Sein anderer großerer Erfolg war auch so eine Rhythm’n’Blues-Hymne übers Weggehen, „Hit The Road, Jack“, ihr kennt ihn von Ray Charles. Furchtbar, dass Percy während seines eigenen Unterwegsseins verunstaltet wurde, ein Autounfall hat ihn übel entstellt. Sein Flusslied mag nicht so packend sein und nicht so einen unverwechselbaren Basslauf haben wie „Hit The Road“, aber es scheint mitten aus den Sümpfen des Südens zu kommen, aus den muddy waters, wo man gar nicht mehr weiß, was ist jetzt Wasser und was Land. Wo das Wasser das Land nicht nur einlädt, sondern es umschlingt. Die tiefen swingenden Bläser, dazu ein kreiselndes, kitzelndes Piano und die sonore Stimme von Percy – das versetzt dich in ganz alte Blueszeiten, obwohl er es in dieser ersten Version doch erst 1953 in die Welt setzte.

Man kann sich schwer vorstellen, wie dieser Song noch glaubhafter werden kann. Bei Aretha wird er’s, sechzehn Jahre später, weil sie ihn nochmal ganz anders anpackt. Hört euch diese groovige Gitarrenlinie an, die fast glitschig in die Höhe klettert. Der Jazzer Kenny Burrell hat die hingezaubert. Über diesem Groove steigt Aretha ein, zieht den Anfangston eine halbe Ewigkeit nach oben. Um ihre Stimme herum schleichen sich allmählich die Blechbläser rein, die Trompeten schreien auf, die Posaunen grunzen abgrundtief, und als der Fluss antwortet, hat er das größte Mitgefühl, dass man sich vorstellen kann: „Oh you look so lonely, and so full of misery“. Aretha als Flussgöttin schiesst hier einen Mitleidspfeil ab, der die Membran des Mikrofons wohl fast zersprengt hat, jedenfalls konnte der Toningenieur das damals gar nicht mehr gescheit auspegeln. Immer weiter türmt sich das Orchester hoch, macht nur noch mal kurz Platz für ein schönes, bluesiges Pianoeinsprengsel. Doch so gigantisch sich die Bigband hier auch aufbäumt: Aretha nimmt es mit dem ganzen Apparat auf, schmettert auch über die scharfkantigsten Trompetenattacken ihre Sehnsucht hinaus – die Sehnsucht nach dem ewig dahinrollenden Fluss.

Es war im Februar 2005: Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mit gesträubtem Nackenhaar vor den Lautsprechern saß und nicht fassen konnte, wie diese Stimme als Dompteuse einer kompletten Bigband auftrat. Dieser Song war ein Erweckungserlebnis.

© Stefan Franzen

Punch Brothers

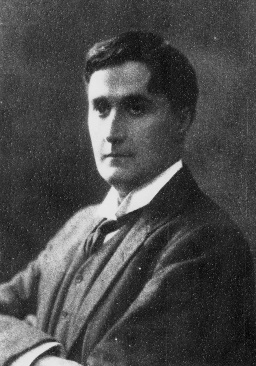

Punch Brothers Heute jährt sich der Todestag des englischen Komponisten Ralph Vaughan Williams zum 60. Mal. RVW hat mir in den achtziger Jahren nicht nur die Türen zur britischen Klassik geöffnet, er hat mich auch immer wieder durch seinen kreativen Umgang mit englischer Folkmusik verblüfft. „The Lark Ascending“, der Aufschwung der Lerche, diese unvergleichlich lautmalerische und seelenvolle Romanze für Geige und Orchester, die ich selbst versucht habe zu spielen, war der Auftakt zu Jahrzehnte langen Erkundungen zwischen E- und U-Musik – eine Trennung, die im UK ohnehin inexistent ist.

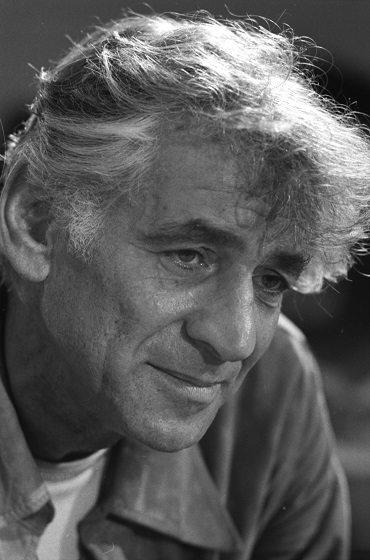

Heute jährt sich der Todestag des englischen Komponisten Ralph Vaughan Williams zum 60. Mal. RVW hat mir in den achtziger Jahren nicht nur die Türen zur britischen Klassik geöffnet, er hat mich auch immer wieder durch seinen kreativen Umgang mit englischer Folkmusik verblüfft. „The Lark Ascending“, der Aufschwung der Lerche, diese unvergleichlich lautmalerische und seelenvolle Romanze für Geige und Orchester, die ich selbst versucht habe zu spielen, war der Auftakt zu Jahrzehnte langen Erkundungen zwischen E- und U-Musik – eine Trennung, die im UK ohnehin inexistent ist. Er hat mir Mitte der Achtziger die Welt Gustav Mahlers erschlossen, da er sie in den Kontext unserer Zeit gesetzt hat. Die Erkenntnis, dass Musik weder losgelöst vom Seelenleben des Komponisten noch von gesellschaftlichen Ereignissen gesehen werden kann, verdanke ich ganz wesentlich Leonard Bernstein, der heute 100 Jahre alt würde. Ein Bernstein-Einspielung von Beethovens 5. und 7. Sinfonie war meine erste CD überhaupt. Gestorben ist er viel zu früh, mit 72 Jahren, ich hatte gerade das dritte Semester meines Musikwissenschafts-Studiums begonnen.

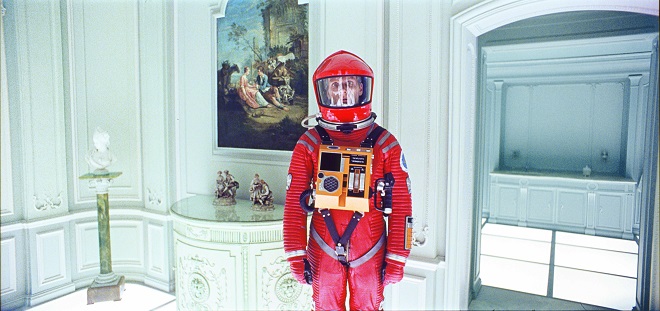

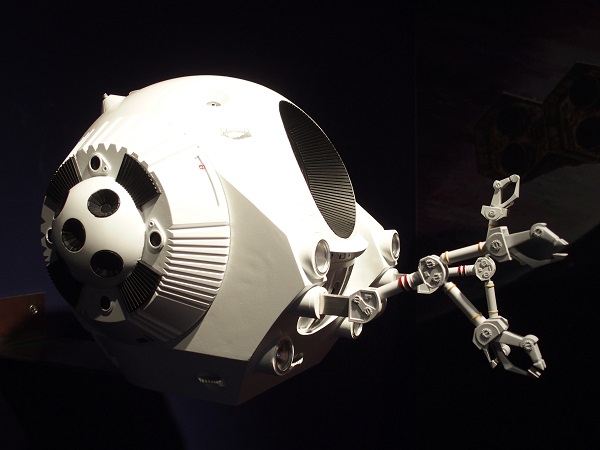

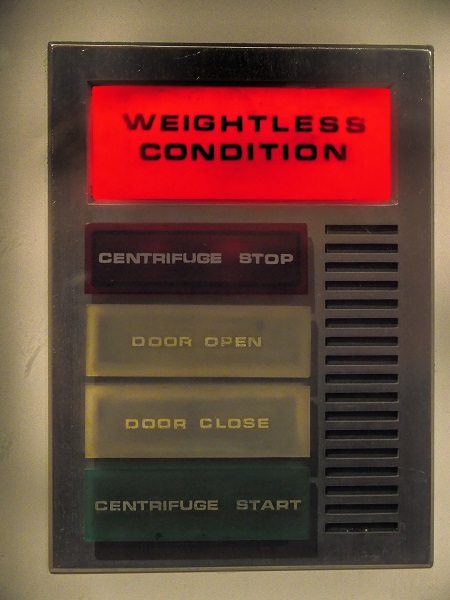

Er hat mir Mitte der Achtziger die Welt Gustav Mahlers erschlossen, da er sie in den Kontext unserer Zeit gesetzt hat. Die Erkenntnis, dass Musik weder losgelöst vom Seelenleben des Komponisten noch von gesellschaftlichen Ereignissen gesehen werden kann, verdanke ich ganz wesentlich Leonard Bernstein, der heute 100 Jahre alt würde. Ein Bernstein-Einspielung von Beethovens 5. und 7. Sinfonie war meine erste CD überhaupt. Gestorben ist er viel zu früh, mit 72 Jahren, ich hatte gerade das dritte Semester meines Musikwissenschafts-Studiums begonnen. Es zischt, kracht, rumst und scheppert. Laserkanonen blitzen auf, Antimaterie-Bomben fliegen einem um die Ohren, Armadas von Raumschiffen, ganze Himmelskörper gehen in Flammenmeeren auf. Für Erdlinge, die mit den Science Fiction-Filmen ab „Star Wars“ sozialisiert wurden, ist die immer rasanter geschnittene, computergenerierte Materialschlacht der Normalfall geworden. Vielleicht haben Sie, sollten Sie der „Generation 2001“ angehören, das auch schon erleiden müssen: Beim gemeinsamen Anschauen des Kultstreifens von Stanley Kubrick langweilen sich die Jüngeren, schlummern vielleicht sogar ein – und sie fühlen sich am Ende allesamt um den logischen Schluss betrogen.

Es zischt, kracht, rumst und scheppert. Laserkanonen blitzen auf, Antimaterie-Bomben fliegen einem um die Ohren, Armadas von Raumschiffen, ganze Himmelskörper gehen in Flammenmeeren auf. Für Erdlinge, die mit den Science Fiction-Filmen ab „Star Wars“ sozialisiert wurden, ist die immer rasanter geschnittene, computergenerierte Materialschlacht der Normalfall geworden. Vielleicht haben Sie, sollten Sie der „Generation 2001“ angehören, das auch schon erleiden müssen: Beim gemeinsamen Anschauen des Kultstreifens von Stanley Kubrick langweilen sich die Jüngeren, schlummern vielleicht sogar ein – und sie fühlen sich am Ende allesamt um den logischen Schluss betrogen.

Auch 1968 war der Film alles andere als unumstritten: Das verraten die in Frankfurt ausgehängten Rezensionen der damaligen Tageszeitungen. Da prallten die konservativen Erbauer des Wirtschaftswunders auch im Kinosaal auf eine revolutionierende Jugend. Man kann sich gut vorstellen, wie die 68er-Generation die ohnehin schon psychedelische Fahrt durchs Sternentor anhand entsprechender Substanzen noch mehr genoss. Dieser rauschhafte, von György Ligetis „Lux Aeterna“ begleitete Trip mit seinen bis heute, auch mit digitalen Mitteln nicht erreichten Lichteffekten ist es, die für viele als Herzstück von „2001“ gilt. Und auch wenn sie im Filmmuseum entmystifiziert wird, durch die Erläuterung der sogenannten Slitscan-Technik, behält sie auf immer ihre enigmatische Qualität.

Auch 1968 war der Film alles andere als unumstritten: Das verraten die in Frankfurt ausgehängten Rezensionen der damaligen Tageszeitungen. Da prallten die konservativen Erbauer des Wirtschaftswunders auch im Kinosaal auf eine revolutionierende Jugend. Man kann sich gut vorstellen, wie die 68er-Generation die ohnehin schon psychedelische Fahrt durchs Sternentor anhand entsprechender Substanzen noch mehr genoss. Dieser rauschhafte, von György Ligetis „Lux Aeterna“ begleitete Trip mit seinen bis heute, auch mit digitalen Mitteln nicht erreichten Lichteffekten ist es, die für viele als Herzstück von „2001“ gilt. Und auch wenn sie im Filmmuseum entmystifiziert wird, durch die Erläuterung der sogenannten Slitscan-Technik, behält sie auf immer ihre enigmatische Qualität.

Foto: Pete Souza

Foto: Pete Souza

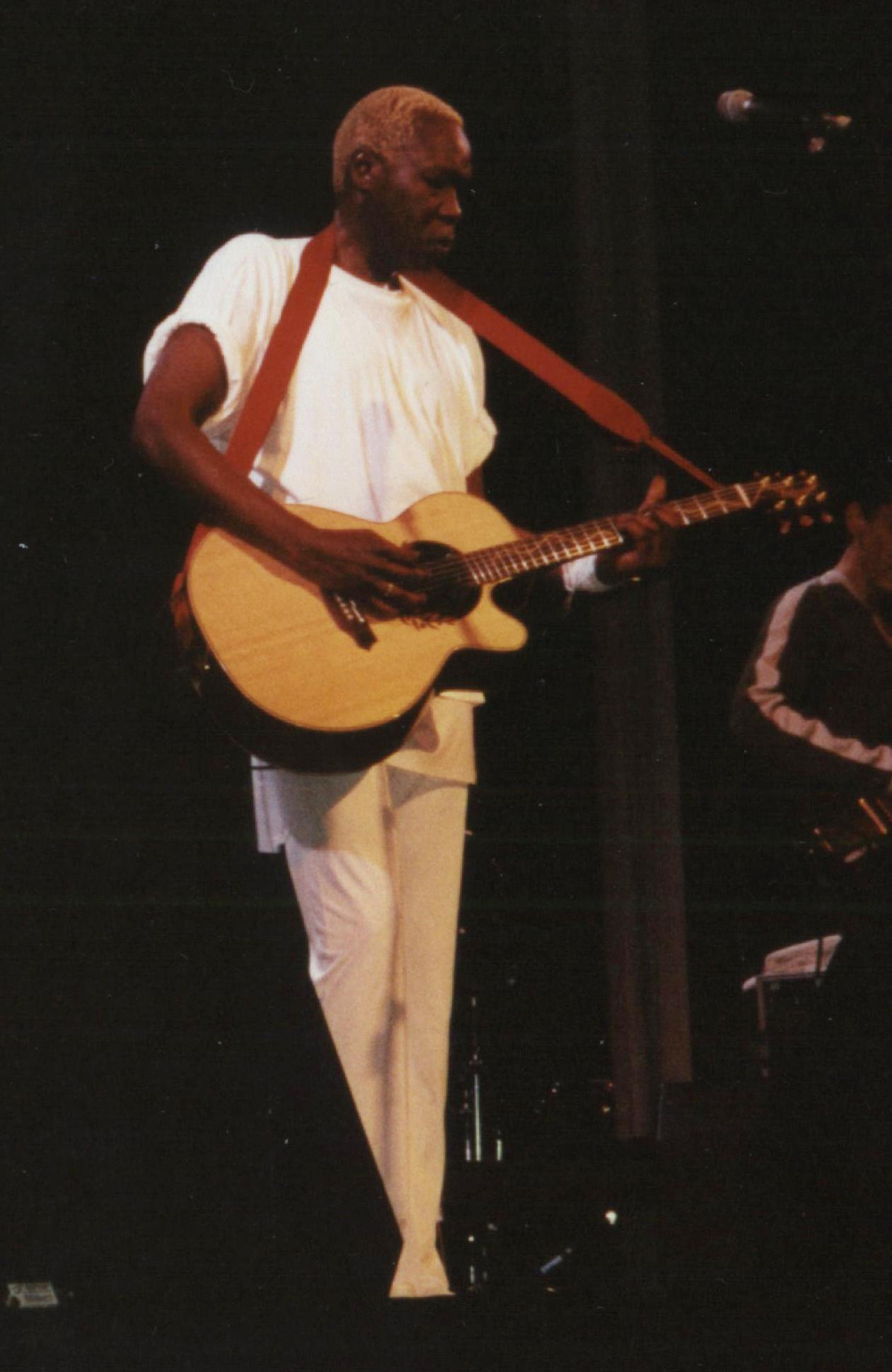

So still ist er gegangen, dass es in der deutschen Musikpresse kaum eine Notiz gab. Auch ich habe erst letzte Woche von seinem Tod erfahren. Doch Geoffrey Oryema, der am 22.6. im bretonischen Lorient an Krebs gestorben ist, war einer der großen Wegweiser der afrikanischen Musik in der westlichen Welt. Ein Nachruf.

So still ist er gegangen, dass es in der deutschen Musikpresse kaum eine Notiz gab. Auch ich habe erst letzte Woche von seinem Tod erfahren. Doch Geoffrey Oryema, der am 22.6. im bretonischen Lorient an Krebs gestorben ist, war einer der großen Wegweiser der afrikanischen Musik in der westlichen Welt. Ein Nachruf. Foto: Chris Hakkens

Foto: Chris Hakkens