Das Beste aus zwei Welten: die Energie des Soul und die Harmonien des Jazz, so definiert Myles Sanko sein Schaffen. Mit seinem neuen Werk Memories Of Love (Légère Recordings) vereint der Mann aus Cambridge sie in einer ungewöhnlichen Dramaturgie von Liebesliedern.

Im Video zu seiner neuen Single „Freedom Is You“ geht Myles Sanko ins Wasser. Mit den besten Absichten, denn dort erwartet ihn ein weißgewandeter Mann für die Taufe. „Ich bin kein religiöser Mensch“, stellt Sanko klar, „aber durchaus spirituell. Und in dieser Hymne an die Musik habe ich in Bilder gefasst, wie gut es tut, von Tönen ganz umflossen zu werden wie vom Wasser. Musik ist mein Leben, mein Alles, meine Zukunft.“ Man mag von seinem strahlenden, manchmal etwas plakativen Sound angetan sein oder nicht: Diese Aussage ist absolut glaubhaft, haben seine Songs doch immer die Aura der Hingabe.

Myles Sanko, der 1980 als Sohn eines bretonischen Seemanns und einer Ghanaerin geboren wird, hat eine unstete Kindheit, die er rückblickend aber doch als „fantastisch“ ansieht. „Als Fischer gehst du dahin, wo der Fang gut ist, und das hieß für mich, ein Leben zwischen der ghanaischen Hafenstadt Tema, dem togolesischen Lomé, Abidjan in der Elfenbeinküste und dem Senegal.“ Liebgewonnene Erinnerungen hat er vor allem an Ghana, wo die Lieder, mit denen die Fischer ihre Netze einholten oder mit denen der Zimmermann das Haus baute, ihm so etwas wie einen Urkick für sein rhythmisches Empfinden gaben. Doch schließlich schlug Sanko in Cambridge Wurzeln, wo er sich in der lokalen Szene die Hörner abstieß. Von seiner ursprünglichen Liebe, dem Rap ausgehend, entdeckte er durch die dort verwendeten Samples immer mehr die Vorläufergenres.

„Wir hatten hier eine kleine Soul- und Funk-Szene, die aber gerade groß genug war, um mir das Rüstzeug zu geben“, erinnert er sich. „Ich habe hier gelernt, wie man auf der Bühne agiert.“ Und genau das wurde auch zu seinem Leitgedanken: Ein guter Sänger muss ein geborener Performer sein. Daher offenbart Sanko auch eine ausgeprägte Liebe für die Rampensäue James Brown und Otis Redding, bewundert gerade bei letzterem, wie er von delikater Sensibilität auf Explosionskraft umschalten kann. Weitere frühe Heroen: Donny Hathaway und Bill Withers, dem er attestiert, er sei eigentlich ein Jazzer, man müsse sich nur eingehend mit seinen Kompositionen beschäftigen. Auch in Sankos Timbre hat sich Mr. Withers unverkennbar als seelenverwandter Vokalist niedergeschlagen.

Myles Sanko: „Freedom Is You“

Quelle: youtube

Mittlerweile hat sich Myles Sanko von den Vorbildern und dem unverkennbar auf Retro gepegelten Sound der Frühwerke emanzipiert. „Ich denke, dass ich jetzt allmählich weiß, wo ich hinwill und dass ich akzeptiert habe, wer ich selbst bin. Ich bin gespannt, wie mein weiterer Weg verlaufen wird, denn ich habe mir vorgenommen, vor der Rente 15 Alben aufzunehmen! Memories Of Love hat einen sehr kraftvollen Sound, den ich zusammen mit meinem langjährigen Pianisten Tom O’Grady ausgeklügelt habe. Früher habe ich nicht viel mit Background Vocals gearbeitet. Aber jetzt habe ich mich gezielt entschieden, Chöre zu verwenden, viel Gospelanklänge zu verwenden. Das verleiht dem Album eine Spannung, eine Präsenz, und genau den richtigen Schwung.“ Was aber nicht heißt, dass alle elf Songs immer straightforward an die Bühnenkante gehen. Es gibt viel Platz für Improvisationen für Sax, Trompete und vor allem für O‘Gradys quirliges Klavier, auch mal unerwartete Progressionen.

Alle seine Bandmitglieder stammen aus Londons junger Jazzszene, zu der sich Sanko selbst nie zugehörig fühlte. „Ich als Außenseiter in dieser Londoner Jazzwelt, die Mischung macht’s!“, so sein Urteil. „Was mich im Soul manchmal stört, ist seine Schlichtheit, nach der aber manche der klassischen Songs des Genres gerade verlangen. Im Jazz dagegen fehlt mir zuweilen das tiefe Gefühl und die Leidenschaft. Mein Ziel ist es, das Beste aus beiden Welten zu vereinen, und die Würze sind die Streicher, der Gospel, ein Hauch Funk und HipHop.“ Sanko geht sogar so weit, dass er seinen Hörern auf dem Album zwei Songs in verschiedenen Versionen anbietet, einmal eher die jazzige Stripped Down-Version, einmal die seelenvolle Opulenz. „Wenn ein Song in reduzierter Form funktioniert, dann kannst du mit ihm nachher anstellen was du willst. Ich hoffe, ich kann meinem Publikum mit diesen Alternativfassungen auch verschiedene Reiserouten durch diese Songs ermöglichen.“

Eine mögliche Reiseroute ist auch die Landkarte der Liebe. Für Myles Sanko hat das überhaupt nichts Kitschiges oder Sentimentales. Sein Liederzyklus feiert nicht nur die Kraft der glücklichen Liebesbeziehung, er reicht auch oft ins Melancholische und Bittere, beinhaltet eben all das, was seine Erinnerungen an die Liebe triggert. Ganz offenkundig ist das im luxuriös gewandeten „Where Do We Stand“, mit dem er die problematische Beziehung zu seinem Vater aufarbeitet. „Er war ja nie da, immer auf See, ich hatte nie eine kontinuierliche Vaterfigur. Durch diesen Song können wir uns beide aneinander annähern, Heilung ermöglichen. Ich hoffe, dass das bei vielen Menschen eine Resonanz hervorruft, denn jeder schleppt ja solche biographischen Themen mit sich rum.“

Auch in „Never My Friend“ wird die eher zähe Seite der Liebe beleuchtet, die eines sich ständig ungeliebt fühlenden Pubertierenden, der neidisch die Liebespärchen um sich herum beobachtet. Hier leuchten deutliche Reverenzen an Hathaways balladeske Schwermut auf, und der Schlagzeuger hat Kaffeepause. „Viele kämpfen ja lange Jahre darum, eine Liebe zu finden, sie scheint immer ganz nah zu sein, entzieht sich dann wieder. Bei mir war das auch so, bis ich endlich meine Liebe fand.“ Ihr hat er „In The Morning“ gewidmet, eine Hymne auf die Schönheit, die mit neckischen Trompeten-Riffs und Philly-Strings gespickt ist.

Eine andere große Soulballade entfaltet er mit „Streams Of Time“, in der die Gitarre jubilierende Interludien liefert, bevor sich ein mächtiger Gospeldonner aufbaut. Und mit einem ganz unerwarteten Liebeslied klingt Memories Of Love aus. Der „Blackbird Song“ outet Myles Sanko als Naturliebhaber: „Ich habe mir neulich in Südfrankreich eine Villa gekauft. Eines Morgens war ich oben auf dem Dach, um was zu reparieren. Da fing eine Amsel zu singen an. Ich ließ den Hammer fallen und hörte einfach nur zu. In diesem Gesang, der ja so unverwechselbar ist, kamen so viele Erinnerungen hoch, an den Frühling und Sommer meiner früheren Jahre. Das war wie ein Schleusentor.“

© Stefan Franzen, erschienen in Jazz thing #137

Radiotipp: SRF 2 Kultur sendet am Dienstag den 6.4. in der Sendung Jazz & World aktuell mein Interview mit Myles Sanko

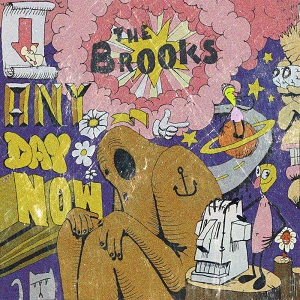

The Brooks

The Brooks

Foto: Pete Souza

Foto: Pete Souza

Various Artists

Various Artists