Martha Wainwright

Martha Wainwright

Love Will Be Reborn

(Cooking Vinyl/Sony)

Die Wainwrights und Montreal, das ist eine Geschichte mit etlichen spannenden Kapiteln. Mit dem knarzig-zynischen Sänger Loudon Wainwright fing das in den Sechzigern an. Er heiratete Kate McGarrigle, die mit ihrer Schwester Anne franko-kanadisches Songwriting nicht nur in Folkkreisen bekannt machte. Und heute ist Kate und Loudons Sohn Rufus ein internationaler Star. Viel weniger bekannt ist bei uns seine Schwester Martha, unverdient: Denn Martha hat von ihrem Vater die bitterfeine Ironie, und von der Mutter diese ganz besondere Stimmkraft geerbt, die eindrucksvoll zwischen schneidender Resolutheit und ungeschönter Larmoyanz pendelt. Auf ihrem sechsten Album entlädt sich diese Kraft in einem Reigen kathartischer Songs.

„Dieses Leben zu leben, ist wie die Arbeit in einer Mine“, singt Wainwright im Song „Being Right“, und in „Rainbow“ sehnt sie sich nach der Leichtigkeit eines Regenbogens, der für Sekunden aufschillert und dann sterben darf. Toxisches Beziehungsende, Scheidung, Verlust von Liebe, Verlust auch eines Kindes im Sorgerechtstreit, all diese Umbrüche, zumeist selbst erfahren, formen Love Will Be Reborn. Wainwright ist dafür von New York in ihre Heimatstadt Montreal zurückgekehrt. Dort heißt ihr neuer Rückzugsort Café Ursa, eine Szenekneipe, die sie im Künstlerviertel Mile End eröffnet hat, nachdem sie das ganze Gebäude Immobilienspekulanten vor der Nase weggeschnappt hat. Der Keller diente ihr und Bandmusikern aus Toronto als Studio.

Schwankte der Vorgänger Goodnight City etwas ziellos zwischen Balladen und Punk, ist das neue Opus – gerade all der Verletzungen wegen – kraftvoller, geradezu trotzig geworden. Wainwright startet mit einer von E-Gitarre getragenen Liebeserklärung an den Rock’n Roll, der „dieses fürchterliche Leben lebenswert“ mache, schreit dann geradezu in höchsten Lagen ihr Ankämpfen gegen das Älterwerden in einer Art Country-Drama heraus. Die letzten, offenbar auch gewalttätigen Tage einer Beziehung arbeitet sie in „Body And Soul“ auf, und da wandelt sie sich zu einer so gequälten Furie, dass es einem das Herz zerreißt. In zärtlicher Verzweiflung, unendlich langsam entfaltet sie die Schmerzen einer Mutter, die allein im Haus zurückbleibt. Mit beiden Söhnen spielt sie im Videoclip zum Titelsong eine Mischung aus Artus- und Siegfried-Sage samt Plastikdrachen nach. Der verlorene Schlüssel zum Liebesglück, heißt es da, liegt tief im Schnee begraben, doch das Herz wird ihn im Frühling wiederfinden. Hymnisch und positiv ist dieser Song.

Nicht unbegründet, denn in „Hole In My Heart“ wird sie tatsächlich von neuer Liebe berichten, zu einem treibenden Arrangement, das sich in atemloser Glückseligkeit nach oben schraubt. Der außergewöhnlichste Moment aber am Ende: „Malaise De Falaise“, ein sprachspielerisches Bild für Höhenangst, ist eine schlafwandelnde Popballade über Pianotriolen, getextet in der für Montreal typischen Zweisprachigkeit: Zu Stimmverfremdungen, die richtig beunruhigend klingen, singt Wainwright: „Nachts klettere ich an den Klippen des Unwohlseins hinauf, regennass, ich zünde die Kanonen, zerreiße die Ketten.“ Starke Bilder einer starken Frau, die mit diesem Werk vielleicht ein wenig aus dem Schatten von Bruderherz Rufus treten könnte.

© Stefan Franzen

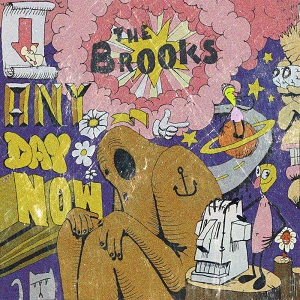

The Brooks

The Brooks Vor ziemlich genau drei Jahren bin ich aus Kanada zurückgekehrt, von einer Reise, die mich durch alle musikalischen Facetten des Ostens im Ahornstaat geführt hat. Seitdem bekomme ich immer wieder Tipps zu neuen tönenden Trends zugeschickt, insbesondere aus dem Songwriting-Bereich. Heute möchte ich euch Sébastien Lacombe vorstellen. Lacombe hat seine Homebase in Montréal und wuchs dort zweisprachig auf, zu seinen Vorbildern gehört auch ein Leonard Cohen. Die bilingualen Songwriter Montréals zählen zu den spannendesten Persönlichkeiten, die die Stadt hervorbringt. Die Vielschichtigkeit, manchmal auch Zerrissenheit ihrer Arbeit zwischen den beiden sprachlichen Welten führt zu einmaligen Text- und Klangresultaten. Sebastien Lacombe war seit 2005 auf vier Alben in französischer Zunge unterwegs. Jetzt ist er aufs Englische eingeschwenkt.

Vor ziemlich genau drei Jahren bin ich aus Kanada zurückgekehrt, von einer Reise, die mich durch alle musikalischen Facetten des Ostens im Ahornstaat geführt hat. Seitdem bekomme ich immer wieder Tipps zu neuen tönenden Trends zugeschickt, insbesondere aus dem Songwriting-Bereich. Heute möchte ich euch Sébastien Lacombe vorstellen. Lacombe hat seine Homebase in Montréal und wuchs dort zweisprachig auf, zu seinen Vorbildern gehört auch ein Leonard Cohen. Die bilingualen Songwriter Montréals zählen zu den spannendesten Persönlichkeiten, die die Stadt hervorbringt. Die Vielschichtigkeit, manchmal auch Zerrissenheit ihrer Arbeit zwischen den beiden sprachlichen Welten führt zu einmaligen Text- und Klangresultaten. Sebastien Lacombe war seit 2005 auf vier Alben in französischer Zunge unterwegs. Jetzt ist er aufs Englische eingeschwenkt. Patrick Watson

Patrick Watson