ALBEN

1. Bears Of Legend (CAN): Ghostwritten Chronicles (Absilone/Galileo)

2. Aaron Neville (USA): Apache (Tell It Records/Rough Trade)

3. Josienne Clarke & Ben Walker (GB): Overnight (Rough Trade/Beggars Group)

4. Aynur, Kayhan Kalhor, Salman Gambarov & Cemil Qoçgiri (KURD/IR/ASB): Hawniyaz (Latitudes/Harmonia Mundi)

5. Ed Motta (BRA): Perpetual Gateways (MustHaveJazz/Membran)

6. Fraser Anderson (SCO): Under The Cover Of Lightness (Membran)

7. Graveola (BRA): Camaleão Borboleta (Mais Um Discos)

8. Osei Korankye (GHA): Seperewa Of Ghana – Ɛmmerɛ Nyina Nsɛ (Akwaaba Music)

9. Federspiel (A): Smaragd (col legno/Harmonia Mundi)

10. Pulsar Trio (D): Caethes Traum (T3 Records/Galileo)

11. Sivan Talmor (ISR): Fire (Chaos/in-akustik)

12. The Fretless (CAN): Bird’s Nest (Eigenverlag)

13. Sílvia Pérez Cruz (Katalunya): Domus (Universal Spain)

14. Maarja Nuut (EST): Une Meeles (Eigenverlag)

15. Emicida (BRA): Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos & Lições De Casa (Sterns Brasil/Alive)

16. Ian Fisher (USA): Nero (Snowstar Records)

17. Nils Kercher (D): Suku (Ancient Pulse Records)

18. Oum (MAR): Zarabi (Galileo)

19. Tamer Abu Ghazaleh (Palästina): Thulth (Mostakell)

20. Gaye Su Akyol (TK): Hologram Imparatorluğu (Glitterbeat/Indigo)

21. The Breath (IRL/GB): Carry Your Kin (RealWorld/Rough Trade)

22. Roberto Fonseca (CUB): ABUC (Impulse/Universal)

23. Noura Mint Seymali (MAU): Arbina (Glitterbeat/Indigo)

24. Melingo (ARG): Anda (World Village/Harmonia Mundi)

25. Miramar (Puerto Rico): Dedication To Sylvia Rexach (Barbès Records)

SONGS

1. Bears Of Legend (CAN): „When I Saved You From The Sea“

1. Bears Of Legend (CAN): „When I Saved You From The Sea“

2. Ian Fisher (USA): „Nero“

3. Mockemalör (D): „Punkerengel“

4. Fraser Anderson (SCO): „Simple Guidance“

5. Alejandra Ribera (CAN): „I Am Orlando“

6. Ed Motta (BRA): „Forgotten Nickname“

7. Cristina Branco (P): „As Vezes Me Dou Pro Mim“

8. Christa Couture (CAN): „Des Oiseaux“

9. Andrea Samborski (CAN): „Tiger Lillies“

10. Sivan Talmor (ISR): „I’ll Be“

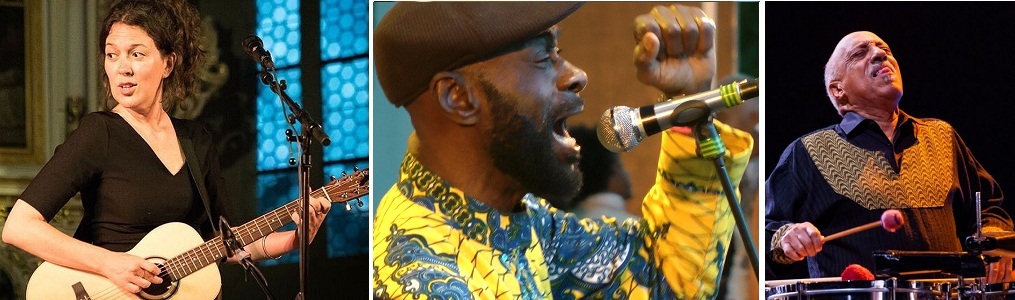

KONZERTE

1. Alejandra Ribera (St. Andreas-Kirche Rudolstadt, 9.7.)

1. Alejandra Ribera (St. Andreas-Kirche Rudolstadt, 9.7.)

2. Pat Thomas & The Kwashibu Area Band (New Morning Paris, 2.6.)

3. Mulatu Astatke (Filature Mulhouse, 5.2.)

4. Manu Dibango (Jazzhaus Freiburg, 7.4.)

5. Richard Bona (Burghof Lörrach, 26.11.)

6. Glen Hansard (Heine-Park Rudolstadt, 10.7.)

7. Firas Hassan, Mohamad Fityan & Taufik Mirkhan (Synagoge Sulzburg, 1.9.)

8. Ballaké Cissoko & Vincent Ségal (Théâtre des Champs-Élysées Paris, 31.5.)

9. The Fretless (St. Agathen Schopfheim-Fahrnau, 7.10.)

10. Arezoo Rezvani & Murat Coskun (E-Werk Freiburg, 18.12.)

11. Anouar Brahem (Reithalle Offenburg, 13.11.)

12. Mbongwana Star (Kaserne Basel, 30.11.)

13. Building Bridges (E-Werk Freiburg, 30.10.)

14. German López (St. Andreas-Kirche Rudolstadt, 8.7.)

15. Hindi Zahra (Rosenfelspark Lörrach, 15.7.)

FILME

1. Genius (Michael Grandage, GB/USA)

2. Vor der Morgenröte (Maria Schrader, D/A/F)

3. Tim Maia (Mauro Lima, BRA)

4. Mali Blues (Lutz Gregor, D/MAL)

5. Sonita (Rokhsareh Ghaem Maghami, Afghanistan/Iran)

6. Love & Mercy (Bill Pohlad, USA)

7. Taxi Teheran (Jafar Panahi, Iran)

8. Arrival (Dennis Villeneuve, CAN)

9. Frank Zappa – Eat That Question (Thorsten Schütte, D/F)

10. Iraqi Odyssey (Samir, Irak/CH/D/VAE)

BÜCHER

(im Gegensatz zu Tonträgern genieße ich bei Geschriebenem den Komfort, dass ich mich nicht um Aktuelles kümmern muss. Deshalb rutschen Klassiker und Wiedergelesenes hier ebenbürtig rein. Das gilt m.E. auch für die Filme.)

FICTION / LYRIK

1. Richard Powers: “Orpheus” (Fischer)

2. Harper Lee: „To Kill A Mockingbird“ (Grand Central Publishing)

3. Fernando Pessoa: „Das Buch der Unruhe“ (Fischer)

4. Arseni Tarkowskij: „Reglose Hirsche“ (Edition Ruderup)

5. Henry Thoreau: “Walden” (Barnes & Noble)

NON-FICTION

1. Michelle Mercer: “Will You Take Me As I Am – Joni Mitchell’s Blue Period” (Free Press)

2. Trevor Cox: “Das Buch der Klänge” (Springer Spektrum)

3. Alan Light: “The Holy or the Broken: Leonard Cohen, Jeff Buckley and the Unlikely Ascent of ‚Hallelujah'“ (Atria Books)

4. Jens Rosteck: „Jacques Brel – Der Mann, der eine Insel war“ (Mare)

5. Jonathan Franzen: „Farther Away“ (Picador)

AUSSTELLUNGEN

1. Giorgio Di Chirico – „Magie der Moderne“ (Staatsgalerie Stuttgart)

2. Lynette Yiadom-Boakye – „A Passion To A Principle“ (Kunsthalle Basel)

3. Paula Modersohn-Becker u.a.: „Worpsweder Landschaften“ (Kunsthalle Worpswede)

4. Joan Miró – „der leidenschaftliche Malerpoet“ (Kunsthalle Messmer Riegel)

5. Paul Klee – „L’Ironie À L’Œuvre“ (Centre Pompidou, Paris)

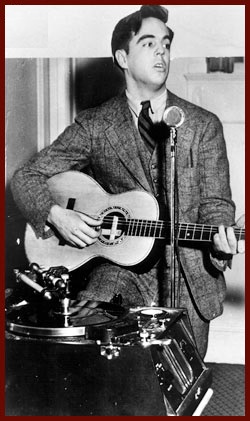

Glen Hansard

Glen Hansard