Um von Gustav Mahlers frühester Lebensstation zu der seiner letzten drei großen Werke zu gelangen, braucht es auch heute noch eine 12-stündige Zugfahrt. Zwischen dem tschechischen Jihlava und Toblach in Südtirol sind es zwar nur knapp 600 Kilometer, aber die Züge bummeln, abgesehen von der Strecke Salzburg – Innsbruck so vor sich hin wie wohl auch zu Lebzeiten des Komponisten. Daher komme ich auch erst zu komplett dusterer Abendstunde im eisigen Dobbiaco an, mein Wirt hat die Abholung vergessen, und um nicht mit Koffer am Seitenstreifen der unbeleuchteten Schnellstraße entlangzutingeln, muss ich einen absurd teuren Zubringdienst in Anspruch nehmen.

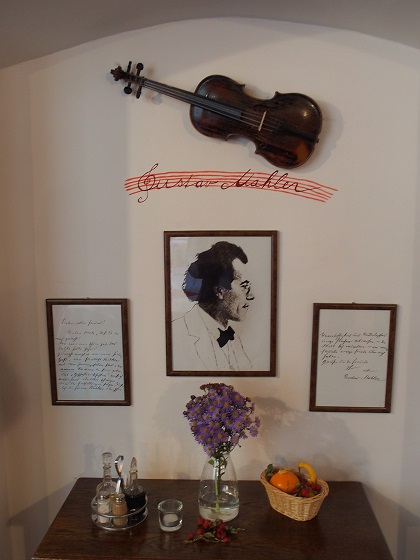

Ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, zum Finale der Interrail-Reise durch sieben Länder die paar Quadratmeter zu besuchen, auf denen die für mich erschütterndsten Werke der spätromantischen Symphonik entstanden sind. Etwas abgelegen vom Ort haben Alma und Gustav Mahler in den Jahren 1908-1910 im Gasthof der Familie Trenker die Sommermonate verbracht. Mahler, der hochsensible Geräuschphobiker, ließ sich noch etwas weiter abgelegen vom Hof unter Nadelbäumen ein Komponierhäusl zimmern. In diesem Verhau, heute ein winziges Museum, schrieb er „Das Lied von der Erde“, die Neunte Symphonie und das Particell zur nicht beendeten Zehnten – die für mich heiligen letzten drei Werke. Sich seines baldigen Endes bewusst, schrieb er sie, herzkrank aber nicht nur in biologischem Sinne, denn hier flog auch Almas Seitensprung mit Walter Gropius auf.

Ein Tag reicht locker für den kurzen Pilgermarsch vom Dorfzentrum dorthin, doch als ich am Sonntagmorgen aufwache, ist der Himmel derart blau, die Luft derart klar, dass ich einer hochalpinen Versuchung erliege: Nicht zum Häusl im Tal, sondern zu den Drei Zinnen zieht es mich, zumal es der letzte Tag ist, an dem der Bus aufs Ausgangsplateau auf 2200 Meter hochfährt. Die Umrundung der drei berühmt-berüchtigten dolomitischen Felsentürme – gegen den Uhrzeigersinn, so wie die tibetischen Bön ihren heiligen Kailash umrunden – ist genauso umwerfend, wie sie sich auch dahinzieht. Ich will ehrlich sein: Sie ist so überwältigend, dass ich bei einer Rast beim Umpacken meinen Geldbeutel liegen lasse und den grandiosen Weg zweimal genießen darf.

Von der Höhenluft völlig ermattet, würde der Gang zum Häusl nach der Rückkehr zum Ding der Unmöglichkeit geraten. Sense. Heute geht wirklich nichts mehr. Fürs Häusl bleiben also nur noch zwei Stunden am Montagmorgen vor der – wiederum 12-stündigen – Zurückschaukelei durch Pustertal, Vinschgau und Engadin nach Hause. Ich stolpere dann noch eher unfreiwillig in ein Gala-Diner meiner Herberge hinein und werde von meinen Tischnachbarn während des opulenten mehrstündigen Mahls über die Freuden der Alpendurchquerung per Motorrad unterhalten. Endlich: Ich darf ins Bett.

Eine gewisse Panik steigt in mir auf, als ich am nächsten Morgen mit schnellem Schritt am Waldsaum entlanghaste. Plötzlich ist das Häusl nicht mehr ausgeschildert. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Die Zeit wird knapp. Keuchend male ich mir aus, wie Mahler hier mit Alma und befreundeten Komponisten spazieren ging, wahrscheinlich im gleichen Tempo, denn mit ihm konnte kaum jemand Schritt halten. Eine Kuh steht mit Grandezza auf dem Weg und hinter ihr eine Hütte, wie es sie hier vielfach gibt. Mahlers Refugium ist das nicht. Da lichten sich die Wipfel und ich stehe vor dem trutzigen Trenkerhof. Hier haben die Mahlers gewohnt, unverkennbar weist eine Tafel stolz darauf hin, die Nachfahren der Wirtsfamilie sind auch heute noch Besitzer des Anwesens.

Gegenüber ein breiter, hoher Zaun, der Eingang zum „Wildpark“, in dessen Mitte das Komponierhäuschen liegt. Er ist mit einem dicken Schloss versperrt. Mit bösen Vorahnungen klingele ich am Hof. Fensterläden öffnen sich, die Wirtin lugt heraus. Ob sie den Wildpark aufmachen könnte für einen großen Gustav Mahler-Fan? Das ginge auf keinen Fall, sagt sie bestimmt, schließlich sei jetzt schon Wintersaison, demnächst drohe der Schnee, Reparaturarbeiten seien im Gange, die Tiere gar nicht im Gehege, und wenn mich auch nur eine Katze ins Bein beiße, müsse sie, die Wirtin, dafür haften. Ich riskiere einen Blick hinüber.

In der fast sommerlichen Sonne grasen friedlich Wildsauen, Emus und anderes zahmes Getier in seinen Gehegen, eine pastorale Atmosphäre, gegen die auch Mahler nichts gehabt hätte, sofern die Tiere sich schön ruhig verhalten hätten. Ich bettele, ich flehe, ich ziehe schließlich die Journalistenkarte: Ich sei mitten in Recherchen über eine Gustav Mahler-Story fürs Radio und habe eine 12-stündige Anfahrt hinter mir. Im Grunde ist es ja nicht einmal gelogen. Nein, die Trenker-Donna ist unerbittlich. Der Park bleibt zu. Ob ich denn nicht im Internet geschaut hätte? Da stünde, dass ab Oktober geschlossen sei. Aber halt nicht unter dem Suchbegriff „Gustav Mahler“ und „Komponierhäusl“, sondern unter „Wildpark“, denke ich innerlich seufzend.

Es hilft nichts. Die Fensterläden klappen wieder zu, ich stehe vor dem Zaun, der nach allen Seiten hoch und unüberwindbar um das Gelände gezogen ist. Was hätte Gustav dazu gesagt, dass sein Häusl 110 Jahre nach der Entstehung seiner letzten Werke inmitten eines Streichelzoos von der Öffentlichkeit abgeschirmt wird? Ich hätte alles darum gegeben, einmal auf den Brettern zu stehen, auf denen der zutiefst berührende „Abschied“ aus dem „Lied von der Erde“ entstand, die erschütternden Adagios der 9. und 10., mit denen er einen Blick ins Jenseits wagte. In denen er tiefsten seelischen und physischen Schmerz und die bohrende Ungewissheit über das Leben nach dem Tode in Töne fasste, und sich dieser Ungewissheit schließlich übergab. Der Moment kommt mir fast banal vor, angesichts der Größe dieser Musik. Einmal noch linse ich in Richtung der Baumgruppe, die das Komponierhäusl vor mir verbirgt. Dann lenke ich sehr rasch meine Schritte weg von diesem Gatter, an dem ich am Ende der Reise gescheitert bin.

Stefan Franzen

Konzerthinweis: Am 20.12. dirigiert Teodor Currentzis das SWR-Symphonie-Orchester im Konzerthaus Freiburg – das einzige Werk des Abends: Mahlers Neunte.

alle Fotos © Stefan Franzen

alle Fotos © Stefan Franzen

Niels Frevert: „Speisewagen“

Niels Frevert: „Speisewagen“

Foto: Stadtarchiv Freiburg

Foto: Stadtarchiv Freiburg Foto: José de Holanda

Foto: José de Holanda Foto: Justin Higuchi

Foto: Justin Higuchi

Mahler war ein Hochsensibler, wenn es um Geräusche ging. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, hier in dieser Familiengeschichte herumzustapfen, fast komme ich mir vor wie ein Eindringling. Und wieder einmal bin ich,

Mahler war ein Hochsensibler, wenn es um Geräusche ging. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, hier in dieser Familiengeschichte herumzustapfen, fast komme ich mir vor wie ein Eindringling. Und wieder einmal bin ich,

Ein letzter Rundgang, bei dem ich auch ein temporäres Wohnhaus von Friedrich Smetana entdecke, und dann ein denkwürdiger Moment, der mir offenbart, dass Mahler nicht der Einzige ist, dem hier Schaufensterplatz eingeräumt wird: In einem Etablissement, das zumindest von außen ein wenig Underground-Retro-Flair hat, breiten sich Devotionalien für den gerade verstorbenen Schlager-Karel aus: Zerfledderte Singles, in deren Mitte ein schwarzer Leuchter mit abgebranntem Teelicht thront. Sterben wie Gott in Mähren.

Ein letzter Rundgang, bei dem ich auch ein temporäres Wohnhaus von Friedrich Smetana entdecke, und dann ein denkwürdiger Moment, der mir offenbart, dass Mahler nicht der Einzige ist, dem hier Schaufensterplatz eingeräumt wird: In einem Etablissement, das zumindest von außen ein wenig Underground-Retro-Flair hat, breiten sich Devotionalien für den gerade verstorbenen Schlager-Karel aus: Zerfledderte Singles, in deren Mitte ein schwarzer Leuchter mit abgebranntem Teelicht thront. Sterben wie Gott in Mähren.

alle Fotos © Stefan Franzen

alle Fotos © Stefan Franzen Patrick Watson

Patrick Watson

Auch ein Journalist muss mal überwältigt schweigen. Deshalb nur: Danke, Tony – für 80 Minuten polyrhythmische Finessen, spirituellen Jazz und groovigen Afrobeat an der Quelle. Weil ich in einer anderen Sphäre war, hat Markus Kurz die Fotos gemacht.

Auch ein Journalist muss mal überwältigt schweigen. Deshalb nur: Danke, Tony – für 80 Minuten polyrhythmische Finessen, spirituellen Jazz und groovigen Afrobeat an der Quelle. Weil ich in einer anderen Sphäre war, hat Markus Kurz die Fotos gemacht.