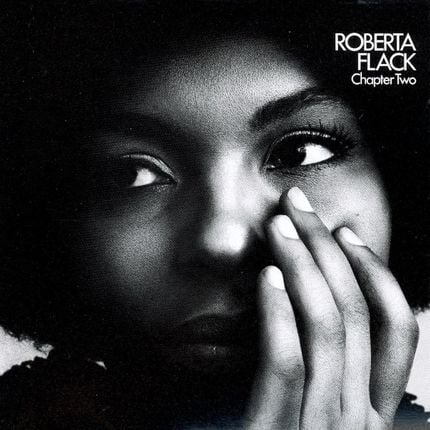

Roberta Flack / Jimmy Webb: „Do What You Gotta Do“

(aus: Chapter Two, Atlantic 1970)

Jimmy Webb erinnert sich in seinem Buch Tunesmith (Hyperion 1998), wie er das erste Mal Roberta Flacks Version seines Songs „Do What You Gotta Do“ hörte. Er stellte fest, dass ihre Melodie kaum noch etwas zu tun hatte mit seinem Original und fing spontan an, seine ursprüngliche Gesangslinie hinzuzufügen. „My God, what a gorgeous duet it was!“, so sein Kommentar.

Webb hat dieses Lied mit zarten sechzehn Jahren geschrieben und die damals vielleicht persönlich durchlebte Erfahrung in Töne gegossen, wie eine Frau, die wohl eine „Schuhgröße“ zu viel für den Knaben hatte, ihn wieder verlässt. Dem von Liebeskummer Geplagten schwante das zwar von Anfang an irgendwie, es stürzt ihn aber nichtsdestotrotz ihn tiefste Melancholie. Der erste Interpret dieses Stücks war 1966 Johnny Rivers, eine Motown-Version folgte drei Jahre später mit den Four Tops. Webb selbst, oftmals nicht der beste Interpret seiner eigenen Werke, hat den Song auch mehrfach aufgegriffen, spielt ihn auch heute noch bei Soloauftritten am Klavier.

Was Roberta Flack aber aus „Do What You Gotta Do“ geformt hat, ist in einer eigenen Liga, und ich gebe zu, bei ihrer Version treibt es mir die Tränen in die Augen. Im ruhigen Gang, mit clever umgekehrten Akkorden in der rechten Piano-Hand und ihrer so typisch unaufgeregten Stimme, die sich über Minuten zu einer völlig unforcierten Inbrunst steigert, spiegelt sie die Verzweiflung eines gebrochenen Herzens formvollendet wider – und in einem Kunstgriff überträgt sie Jimmys Story dann natürlich auch noch auf die Perspektive des anderen Geschlechts.

Heute, am 1. Todestag von Roberta, teile ich „Do What You Gotta Do“ in mehreren Varianten: Die Studio-Version von Flacks zweitem Album Chapter Two, die der brasilianische Meister-Textierer Eumir Deodato geadelt hat – mit Streichern, die in den Geigen wie Espenlaub zittern und in den tiefen Lagen waidwund seufzen – bleibt aber unerreicht. Musik aus einem Amerika, das es nicht mehr gibt.

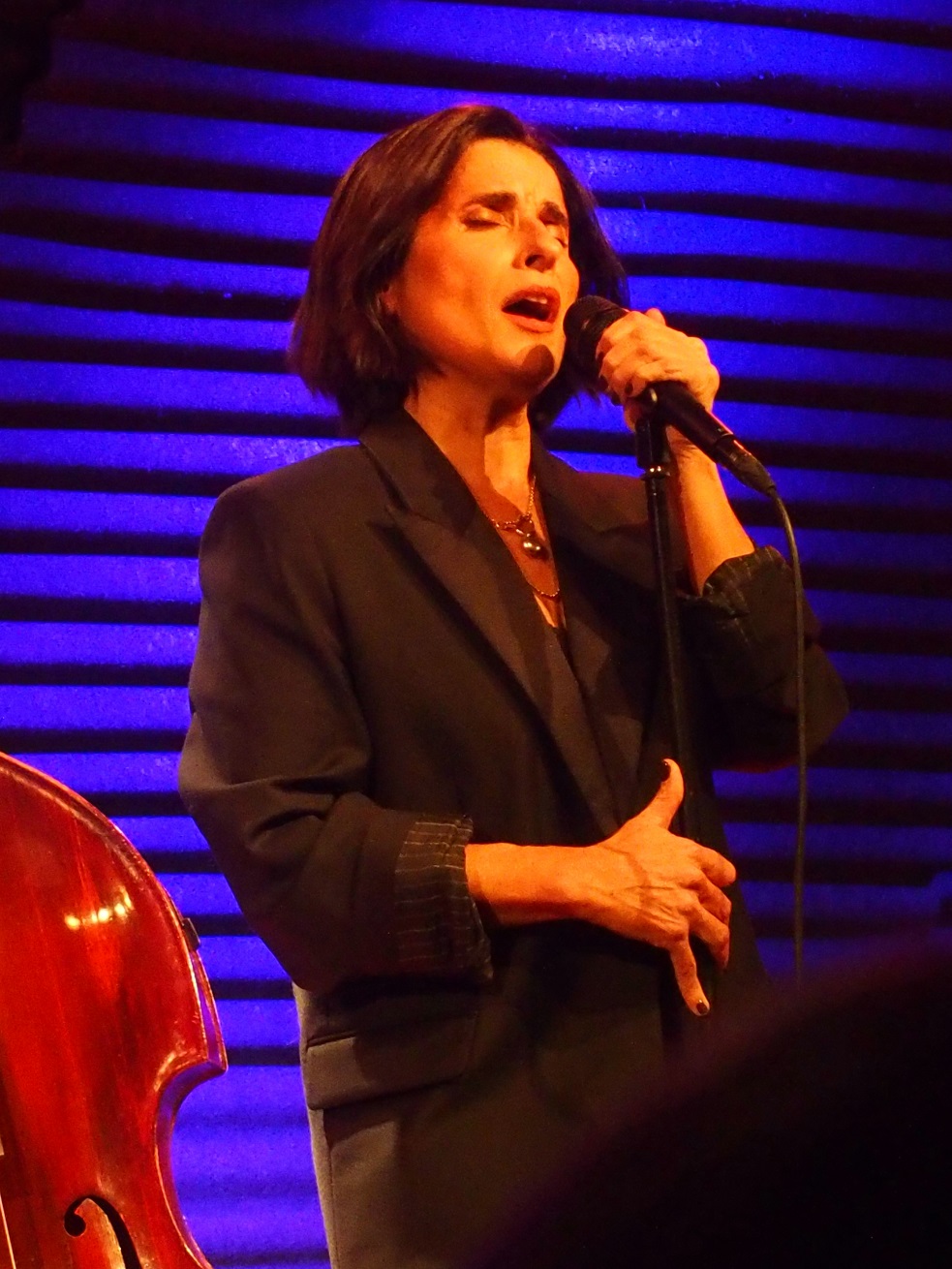

Foto: Augusto Brázio

Foto: Augusto Brázio Foto: Mady Lykeridou

Foto: Mady Lykeridou