Vielleicht kennt ihr das Gefühl: Ihr wacht morgens auf und merkt sofort, dass irgendwas nicht stimmt. Die Sonne fällt schon durch die Ritzen Jalousien, die Vögel singen, fröhliche Stimmen dringen von draußen ins Zimmer. Es könnte so ein perfekter Sonntagmorgen sein, wie sie einem nur einmal im Jahr oder noch seltener geschenkt werden. Aber nein, da liegt ein Spuk über dem noch abgedunkelten Zimmer, bleischwer sind die Glieder, als würde einen ein Gewicht tonnenschwer aufs Bett pressen, und im Bauch liegt ein ganzer Schiffsfriedhof mit rostigen Wracks. „Without a word of warning”, ganz ohne Vorwarnung ist da eine unheimliche Präsenz zu spüren, ein Spuk, und plötzlich wird dieser Spuk auch greifbar. Es ist der Blues.

Vielleicht kennt ihr das Gefühl: Ihr wacht morgens auf und merkt sofort, dass irgendwas nicht stimmt. Die Sonne fällt schon durch die Ritzen Jalousien, die Vögel singen, fröhliche Stimmen dringen von draußen ins Zimmer. Es könnte so ein perfekter Sonntagmorgen sein, wie sie einem nur einmal im Jahr oder noch seltener geschenkt werden. Aber nein, da liegt ein Spuk über dem noch abgedunkelten Zimmer, bleischwer sind die Glieder, als würde einen ein Gewicht tonnenschwer aufs Bett pressen, und im Bauch liegt ein ganzer Schiffsfriedhof mit rostigen Wracks. „Without a word of warning”, ganz ohne Vorwarnung ist da eine unheimliche Präsenz zu spüren, ein Spuk, und plötzlich wird dieser Spuk auch greifbar. Es ist der Blues.

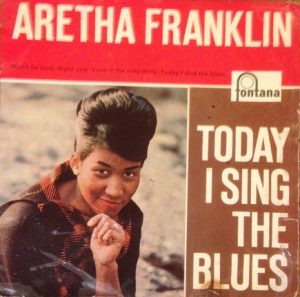

Der Blues lungert wie ein trauriges Gespenst herum, saft- und kraftlos kreiselt er von einer Ecke zur anderen, versperrt dir den Ausgang, nimmt dir die Kraft, die Decke zurückzuschlagen. Und das Gemeine ist: Du weißt nicht mal, warum er da ist, du weißt nicht, warum du dich traurig und einsam fühlst. Unerklärlich, ungreifbar, ohne Namen – so ist am Anfang dieser Blues, den Aretha schon 1960, 18 Jahren besungen hat, in einem Song des Chicagoers Curtis Reginald Lewis. Vor Aretha haben wenige diesen Song aufgegriffen, die Sängerin Helen Humes hat ihn 1948 etwas hilflos, wie ein bekümmertes Mädchen versucht, und sie springt auch ziemlich staksig zwischen Dur und Moll herum, fast ohne die schönen Blue Notes, diese Trübungen, die es ja gerade im Blues braucht.

Wenn Aretha das Wort “Blues” singt, dann zieht sie das “U” ins Unerträgliche, und dieses “U”, es fährt in die Eingeweide, mitten in den Schiffsfriedhof im Bauch, weil es eben ein Viertelton neben dem Ton liegt, der da eigentlich hingehört. Und sie beschreibt, mit einer Kette von gepeinigten blauen Noten, wie er sich da breit macht im Raum, der ganze “roooooom” wird zum “bluuuuuues”. Sie rätselt über ihre Traurigkeit, und wenn sie „sad“ singt, in fragender Zurückhaltung, dann ist es, als ob sie dieses „sad feeling“ untersuchen würde, von dem sie noch gar nicht weiß, woher es kommt. Denn das Gespenst, vielleicht steckt es in dieser ewig nörgelnden E-Gitarre, die keine Ruhe geben will, es ist nur ein Vorbote.

Da klingelt das Telefon, und ihr Baby ruft an: „Es ist aus mit uns!“ Und plötzlich wechselt die Musik in einen Durakkord, ausgerechnet jetzt. Das kann nur bittere Ironie sein, schockartige, aber auch süße Resignation nach dem Motto: Ach ja, mal wieder ein Typ, der sich vom Acker macht. Gestern noch ein Liebeslied auf den Lippen, heute: der Blues. Dich hab‘ ich nicht eingeladen, aber die geschlossene Tür kümmert dich ja eh nicht. Anders als Helen Humes nimmt Aretha jetzt, wo sie weiß, mit wem sie’s zu tun hat, es mit dem Blues auf, sagt ihm auf den Kopf zu: Dich kenne ich schon. Ja, sie heißt den Blues auf diesem grandios in die Länge gezogenen „today“ willkommen, wird eins mit ihm, absorbiert ihn mit all der gebotenen Melancholie, denn sie weiß, nur so wird sie mit ihm fertig. Und sie tut das mit all der Kunstfertigkeit der Phrasierungen, mit all der fast zynischen Verzweiflung.

„Funny”, fast lustig findet sie es, wie die Liebe sie wieder ausgebootet hat, von einem Tag auf den anderen, „lovers“ ist das erste Wort, das sie nicht etwa zärtlich unter die Lupe nimmt, sondern es regelrecht trotzig herausbellt in der Erinnerung an gestern. Und sie schwankt zwischen Zynismus und Wut, entscheidet sich schließlich für die letztere, und gerät ganz außer sich, ist gar nicht mehr niedergeschmettert, klettert rauf zu zwei markerschütternden Schreien. „Warum bin immer ich die Verliererin in JEDEM, in JEDEM Liebesspiel?” Und am Ende, irgendwo zwischen diesen beiden mächtigen “Oh’s” einer verletzten Löwin ist sie eins mit ihrem Schmerz, hat ihn gebändigt, verschlungen – und kein Zweifel: Sie wird ihn besiegen.

Neun Jahre später, auf der LP Soul 69 ist Aretha noch souveräner im Umgang mit dem Gespenst geworden, geht den Blues noch kühner an. Zieht das „Why“ ins Unermessliche, kniet sich in den tiefsten Lagen in das böse Wort „through“, mit dem ihr Lover das Ende besiegelt, fährt Karussell mit den „Everys“, schmachtet nochmal mit hörbarem Stöhnen nach dem „honey“. Erdreistet sich, die Liebe selbst geradezu furchteinflößend anzufauchen: Was soll das? Du kannst noch so viel geben, du wirst immer verlieren. Ja, sie zelebriert den Blues und bezwingt ihn dadurch noch eindrucksvoller. Aber es ist schon fast kein Ringen mehr, sie hat ihn von Anfang an in der Hand. Und dann das ganze Orchester hinter ihr: Ich weiß nicht. Die swingenden Saxophone, die den Ernst der Angelegenheit nicht so richtig erkennen wollen, die Trompeten, die in diesem Duell nur Störfeuer abgeben.

Diese Sache zwischen dem Blues und dir, das ist etwas, das sollte in der Kammer ausgetragen werden. Schrei ihn raus, bemächtige dich dieser Trauer, aber tu es in deinen eigenen vier Wänden. „Royalty does not weep in the street, hat die Radiomoderatorin Mildred Gaddis bei Arethas Trauerfeier gesagt. Und bei diesem Song passt das besonders: Wo die Königin ihren Schmerz nicht offen zur Schau stellt, mit einer Bigband im Rücken, sondern mit der Ray Bryant Combo im stillen Kämmerlein bleibt, da wirkt dieses Ziehen und Zerren noch viel ehrlicher, viel intensiver. Mit diesem Überfall endet Arethas erste Platte, und man ist fast versucht zu sagen: Was kann jetzt noch kommen?

© Stefan Franzen