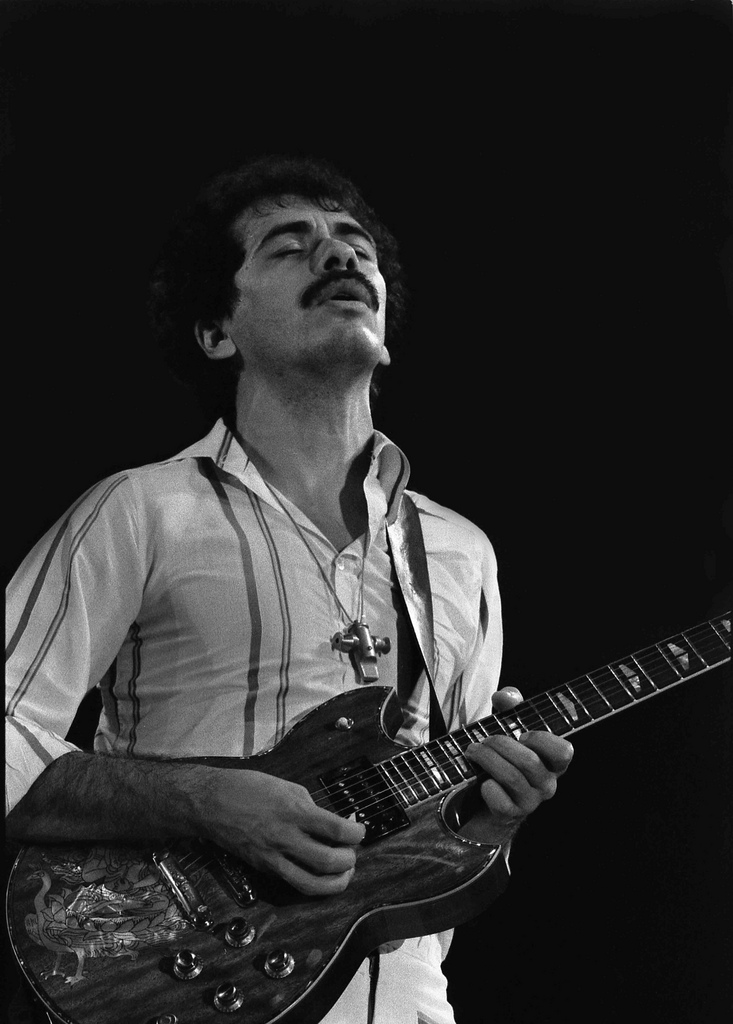

Santana

Santana

Africa Speaks

(Concord/Universal)

Wie man schon letzten Sommer in Colmar feststellen konnte: Carlos Santana macht auch in seinem dritten Frühling nicht sonderlich Anstalten, geistig seine Woodstock-Blase zu verlassen. Gleichzeitig ist er nicht bescheidener geworden, wie schon die Verlautbarungen zu seinem neuen Werk zeigen, bevor man auch nur einen Ton gehört hat: Miles Davis und John Coltrane würden sich fragen, wie er das bloß gemacht hätte, könnten sie sein neues Album noch hören. Aber er wolle ja nicht auf dicke Hose machen.

Carlos Santana hat im 50. Jahr seiner internationalen Karriere Afrika für sich entdeckt. Damit man das auch merkt, ist auf dem Cover eine Fantasie-Maske zu sehen, die freilich auch genauso aus einer indigenen Kultur Lateinamerikas stammen könnte. Und tatsächlich ist auf dem ganzen Album kein definiert afrikanischer Rhythmus zu hören, alles, was man hört, hat bereits die transatlantische Passage hinter sich. Und damit offenbart Santana nichts Neues, denn an den schwarzen Tönen zwischen Mexiko und Brasilien hat er sich ja schon immer abgearbeitet. Neu ist allerdings die Sängerin Buika – und mit ihr kommen wir zum Hauptproblem: Die Spanierin mit äquatorial-guineischen Wurzeln begeistert seit 15 Jahren mit ihrer glühenden Stimme im Flamenco- und Kuba-Kontext, die Entfaltung ihrer Vocals wurde dabei stets gefördert von der feinen Nuancierung ihrer Umgebung.

Doch die bietet ihr Carlos Santana nicht: Seine mitunter nachlassende Griffsicherheit in den Soli kompensiert er dadurch, dass er auch mal mehrere Gitarren übereinanderlegt, und seine trommelnde Gattin Cindy Blackman – die im Jazz ohne Zweifel ihre Meriten hat – patscht mit draller Wucht alles zu, was Afrika an polyrhythmischem Gewebe doch eigentlich ausmacht. Gegen diese dicke Kleisterei hat Buika sich also zu behaupten und hat nur eine Wahl: Sie muss des öfteren schreien, und wo sie das nicht tut, wurde ihre Stimme trotzdem ans Limit komprimiert. Wenn es mal etwas entspannter beginnt, wie in „Oye Este Mi Canto“, kommt zwangsläufig der Turboschalter hinterher. Ein Ruhepol hätte „Blue Skies“, Buikas Duett mit Laura Mvula werden können, doch es zerfasert sich über neun Minuten in uninspirierter Blues-Improvisation.

„Breaking Down The Door“ bietet gediegene Latinhit-Kost à la Shakira mit einem schönen Posaunensolo und Akkordeonriff, „Los Invisibles“ schert funky in den arabischen Raum aus, der verstorbene Rachid Taha hat hier mitgeschrieben. Aus „Luna Hechicera“ hören Geübte ein wenig senegalesische Wolof-Anleihen heraus, die aber wegpoliert wurden. Zum Finale gibt es ein klein wenig Afrobeat-Spannung in „Candombe Cumbele“, über die Blackman aber wieder völlig unnötig Paukenwirbel und Santana einen brüllenden Saitenexzess ohne Zielrichtung legt. Was in diesem Stück die nigerianische Legende Easy Kabaka Brown beigesteuert hat, die in den Credits erwähnt wird, bleibt eher ein Rätsel.

Verhindern können hätte das Fiasko ein Mann fürs Feinmotorische oder zumindest mit Erfahrung im Afro-Fach am Pult, aber auch da wurde eher ein Zupacker engagiert: Rick Rubin als Produzent hatte Leute wie Slayer, Kid Rock und Metallica als Kunden. Unterm Strich bleibt ein überdrehtes Latinrock-Album, das nichts mehr von der räumlichen, atmosphärischen Tiefe früherer Glanztaten in sich trägt und zudem fürchterlich anachronistisch wirkt. Denn gerade im afrikanischen Kontext sind es die leisen, kammermusikalischen Töne, die seit etlichen Jahren immer mehr den Trend beherrschen. Carlos Santana, der Friedensmann und Weltzusammenbringer, ist am schwarzen Kontinent auf ganzer Länge gescheitert. Man muss es tatsächlich auf den Nenner bringen: Africa speaks – but Santana didn’t listen.

© Stefan Franzen

Foto: Chris Hakkens

Foto: Chris Hakkens