Paddy Bush

„The Beauty & Complexity of Malagasy Music“

Forum Schlossplatz Aarau, 21.09.2017

Bis in die letzte Stuhlreihe ist der kleine Saal im Forum Schlossplatz besetzt. Als ein „Ort der Reflexion und Debatte“ stellt sich die seit 1994 im schweizerischen Aarau bestehende Einrichtung dar. Das Publikum soll hier “zur Auseinandersetzung mit kulturellen und gesellschaftlichen Fragen der Gegenwart“ angeregt werden. Dafür haben die Macher aber auch wirklich eine schöne Stätte gefunden: eine Villa, die hoch über der Aare thront, am Eingang zur Altstadt der Aargau-Metropole mit ihren trutzigen Häusern. Was hier gleich passieren wird, darauf weisen in diesem schönen Saal mit seinen knarrenden Dielenböden und dem Kronleuchter zwei Dinge hin: Vorne, auf einem kleinen Podest, ruht ein länglicher Metallkasten mit Saiten, den man als Experte vielleicht als die Zither Marovany erkennt. Und an der Wand ist eine kleine Karte von Madagaskar festgepinnt.

Von hinten erschallt ein „Good Evening“ und ein Mann mit grauem Wuschelkopf nimmt im Schneidersitz an der Marovany Platz. Im nächsten Moment ist der Raum erfüllt von filigranen Tongirlanden, die nicht nur Weltmusikfreaks bekannt vorkommen. Auf Kate Bushs Alben The Sensual World und The Red Shoes kann man solche auch entdecken. Kein Wunder, denn besagter Herr mit dem grauen Wuschel und dem fast zarten Lächeln ist ihr Bruderherz Paddy Bush. Klar, er hat sich schon ein wenig verändert, seit er in der Fernsehfassung des Songs „The Wedding List“ den Bösewicht spielte oder auf den Werbefotos für The Red Shoes posierte, doch man erkennt ihn sofort. Was um Himmels willen tut er mitten in der Schweiz? Die Antwort ist denkbar einfach: Er möchte Begeisterung wecken für seine größte Leidenschaft seit Jahrzehnten, die Musik Madagaskars. Weiterlesen

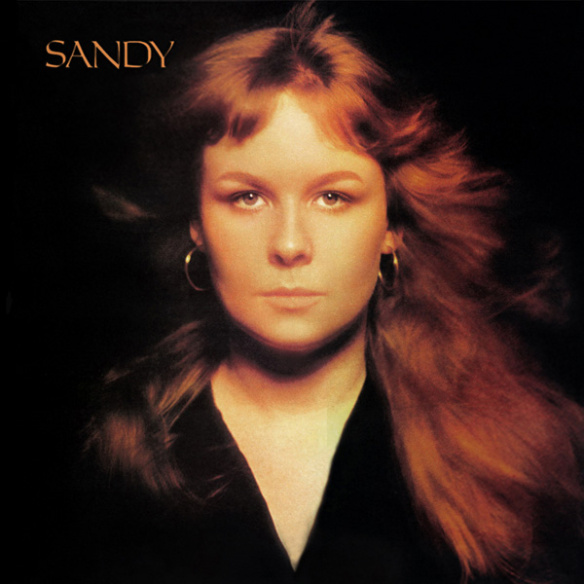

„The Music Weaver“ (Sandy Denny)

„The Music Weaver“ (Sandy Denny)

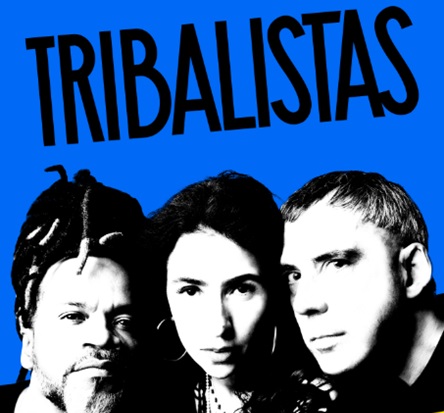

15 Jahre mussten wir warten – bis Brasiliens schönste Ménage à trois wieder ins Studio ging. Über das zweite Album der Tribalistas schweigt der Kritiker vorerst in Verzückung: zeitlos schöne Popmusik auf einer Stufe mit den Beatles – mindestens.

15 Jahre mussten wir warten – bis Brasiliens schönste Ménage à trois wieder ins Studio ging. Über das zweite Album der Tribalistas schweigt der Kritiker vorerst in Verzückung: zeitlos schöne Popmusik auf einer Stufe mit den Beatles – mindestens. Nach Kanada ist vor Kanada: Auch nach der Beendigung meiner

Nach Kanada ist vor Kanada: Auch nach der Beendigung meiner