Oumou Sangaré

Listenreich II: 22 Platten für 2022

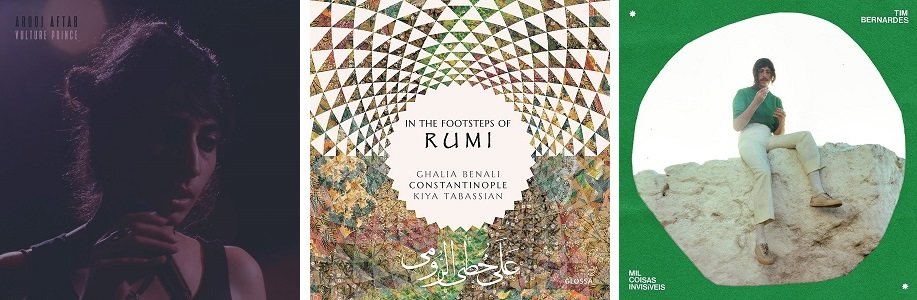

Arooj Aftab (USA/Pakistan): „Vulture Prince“ (Verve)

Ghalia Benali / Constantinople / Kiya Tabassian (Tunesien/Iran/Kanada): „In The Footsteps Of Rumi“ (Glossa/Note 1)

Tim Bernardes (Brasilien): „Mil Coisas Invisíveis“ (Psychic Hotline/Cargo)

Georg Breinschmid (Österreich): „Classical Brein“ (Preiser)

Sona Jobarteh (Gambia): „Badinyaa Kumoo“ (Eigenverlag)

Misagh Joolaee & Sebastian Flaig (Iran/Deutschland): „Qanat“ (Pilgrims Of Sound)

Eva Kess (Deutschland): „Inter-Musical Love Letter“ (SRF 2)

Kolinga (Frankreich/Republik Kongo): „Legacy“ (Underdog Records/Broken Silence)

Lady Blackbird (USA): „Black Acid Soul“ (Foundation Music/BMG)

Leyla McCalla (USA/Haiti) „Breaking The Thermometer“ (Anti-)

Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (Katalonien): „Trencadís“ (Propaganda Pel Fet)

Marialy Pacheco (Kuba/Deutschland): „Reload“ (Wanderlust Recordings/Zebralution)

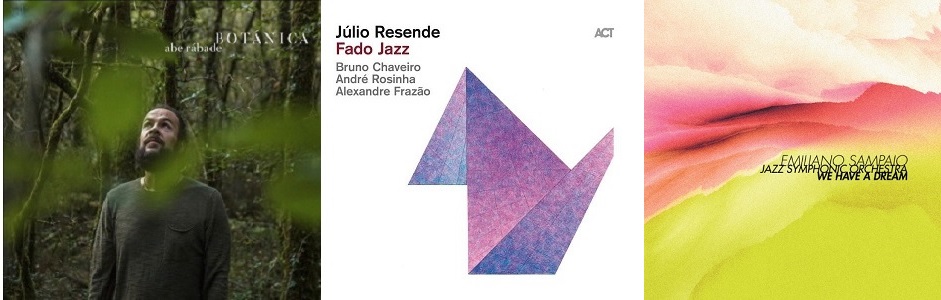

Abe Rábade (Galicien): „Botánica“ (Karonte/Galileo)

Júlio Resende (Portugal): „Fado Jazz“ (ACT(edel)

Emiliano Sampaio Jazz Symphonic Orchestra (Brasilien/Österreich): „We Have A Dream“ (Alessa Records)

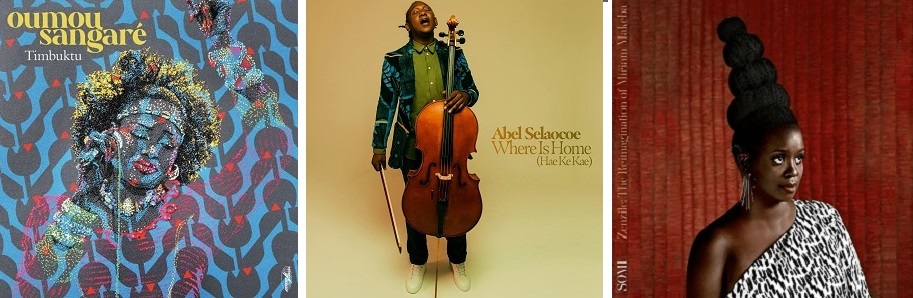

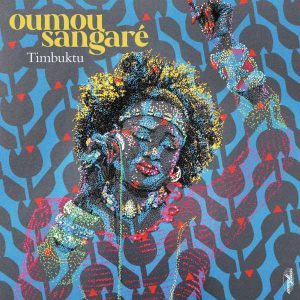

Oumou Sangaré (Mali): „Timbuktu“ (World Circuit/BMG)

Abel Selaocoe (Südafrika/Großbritannien): „Hae Ke Kae – Where Is Home“ (Warner)

Somi (USA/Ruanda/Uganda): „Zenzile – The Reimagination of Miriam Makeba“ (Salon Africana)

Thee Sacred Souls (USA): „Thee Sacred Souls“ (Daptone)

Vieux Farka Touré & Khruangbin (Mali/USA): „Ali“ (Dead Oceans/Cargo)

Trio SR 9 (Frankreich): „Déjà Vu“ (NøFormat/Indigo)

Maya Youssef (Syrien/Großbritannien): „Finding Home“ (Seven Gates)

Großes Pentatonik-Geschirr

Oumou Sangaré

Timbuktu

(World Circuit/BMG)

Vor anderthalb Jahren erst veröffentlichte die „Wassoulou-Queen“ ein Album mit Akustikversionen älterer Songs. Wer gedacht hat, sie sei zur Unplugged-Philosophie ihres Anfangs zurückgekehrt, sieht sich jetzt getäuscht. Mit komplett neuem Material spannt Oumou Sangaré auf Timbuktu wieder großes Geschirr an. Die Pentatonik und Melodien der südmalischen Region sind immer noch die Bausubstanz, aber drum herum haben sich ein paar Parameter geändert. Die Grundfarbe ist – wie im Opener „Wassulu Don“, der fast an Amadou & Mariam erinnert – oft bluesrockig, was nicht unwesentlich an den Slides und Dobros von Pascal Danaë liegt. Seine Saitenarbeit formt in unmerklichen Dialogen mit der Spießlaute den typischen Album-Sound in etlichen Stücken. „Sira“ tönt richtiggehend nach Pophymne, die in der Textur schon zu dicker Lasagne neigt.

Im federnden, traditionellen Schlagwerkgeflecht dagegen groovt „Sarama“, auch „Kele Magni“ trabt mit Balafon locker unter einer verzerrten Gitarre daher. In einer schönen Flöten-Ballade wie „Degui N’Kelena“ oder in „Kanou“ scheint noch der alte „Songbird“ Sangaré durch, als der sich die Sängerin auch in „Sabou Dogoné“ inszeniert – allerdings im sphärischen Keyboard-Bett. Textlich breitet sie weiterhin die zeitlosen, brennenden Themen Malis aus: Selbstermächtigung der Frauen, falsche Eifersucht, Aufruf zur Einheit des zerrissenen Landes, Bitte um Weisheit bei Allah. Timbuktu ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Reife.

© Stefan Franzen

Oumou Sangaré: „Wassulu Don“

Quelle: youtube

Listenreich I: 20 Songs für 2020

Bab L’Bluz (Marokko/Frankreich): „Gnawa Beat“

Quelle: youtube

Camané & Mário Laginha (Portugal): „Se Amanhã Fosse Domingo“

Quelle: youtube

Joy Denalane (Deutschland): „I Believe“

Quelle: youtube

Electric Jalaba (UK/Marokko): „Daimla“

Quelle: youtube

Erdmöbel (Deutschland): „Beherbergungsverbot“

Quelle: youtube

Yumi Ito (Schweiz/Japan/Polen): „What Seems To Be“

Quelle: youtube

Bastien Keb (UK): Rabbit Hole“

Quelle: youtube

Kefaya & Elaha Soroor (Afghanistan/UK): „Jama Narenji“

Quelle: youtube

Awa Ly & Brahim Wone (Frankreich/Senegal): „Mesmerizing“

Quelle: youtube

Bongeziwe Mabandla (Republik Südafrika): „Khangela“

Quelle: youtube

Gustav Mahler: „Phantasie“ (Jewish Chamber Orchestra Munich)

Quelle: youtube

Masaa (Deutschland/Libanon): „Herzlicht“

Quelle: youtube

Jono McCleery (UK): „Follow“

Quelle: youtube

David Myles & Lydia Persaud (Kanada): „For The First Time“

Quelle: youtube

Sílvia Pérez Cruz (Katalonien): „Tango De La Vía Láctea“

Quelle: youtube

San Salvador (Frankreich): „Fai Sautar“

Quelle: youtube

Oumou Sangaré (Mali): „Kamelemba“

Quelle: youtube

Myles Sanko (UK): „Rainbow In Your Cloud“

Quelle: youtube

Santrofi (Ghana): Odo M’Aba“

Quelle: youtube

Anoushka Shankar feat. Alev Lenz (UK/Indien): „Bright Eyes“

Quelle: youtube

Listenreich II: 20 Alben für 2020

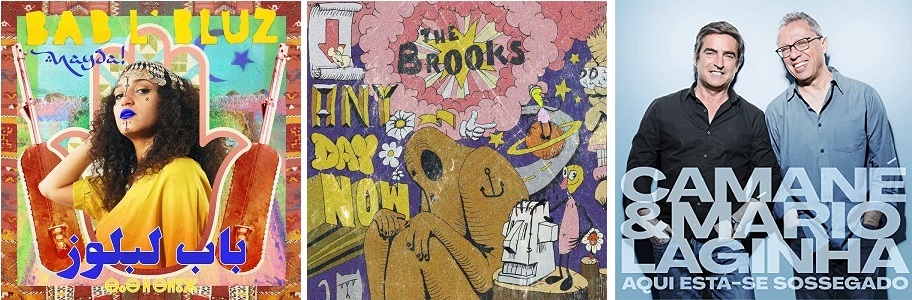

Bab L’Bluz (Frankreich/Marokko): „Nayda!“ (RealWorld/PIAS/Rough Trade)

The Brooks (Kanada): „Any Day Now“ (Underdog Records/Broken Silence)

Camané & Mário Laginha (Portugal): „Aqui Está-Se Sossegado“ (Parolophone Portugal)

Sílvia Pérez Cruz & Marco Mezquida (Katalonien): „MA – Live In Tokyo“ (Universal Spain)

Franui & Florian Boesch (Österreich/Deutschland): „Alles Wieder Gut“ (col legno/Harmonia Mundi)

Groupe RTD (Djibouti): „The Dancing Devils Of Djibouti“ (Ostinato Records/Groove Attack)

Yumi Ito (Schweiz/Japan/Polen): „Stardust Crystals“ (Unit Records/Membran)

Yumi Ito (Schweiz/Japan/Polen): „Stardust Crystals“ (Unit Records/Membran)

Misagh Joolaee & Sebastian Flaig (Iran/Deutschland): „Ferne“ (Pilgrims Of Sound)

Bastien Keb (UK): „The Killing Of Eugene Peeps“ (Gearbox Records)

Kefaya & Elaha Soroor (UK/Afghanistan): „Songs Of Our Mothers“ (Bella Union)

Kefaya & Elaha Soroor (UK/Afghanistan): „Songs Of Our Mothers“ (Bella Union)

Awa Ly (Frankreich/Senegal): „Safe & Sound“ (Flowfish/Broken Silence)

Bongeziwe Mabandla (Republik Südafrika): „Iimini“ (Baco/Broken Silence)

Masaa (Deutschland/Libanon): „Irade“(Traumton/Indigo)

New Landscapes (Italien): „Menhir“ (Visage/Galileo)

Matthieu Saglio (Frankreich/Spanien): „El Camino De Los Vientos“ (ACT/edel)

Dino Saluzzi (Argentinien): „Albores“ (ECM/Universal)

Dino Saluzzi (Argentinien): „Albores“ (ECM/Universal)

Oumou Sangaré (Mali): „Acoustic“ (NoFormat/Indigo)

Synergia (Zypern): „Musique De L’Île De Chypre“ (Alia Vox/Harmonia Mundi)

Simin Tander (Deutschland): „Unfading“ (Jazzhaus Records/in-akustik)

Ramón Valle (Kuba): „Inner State“ (In & Out Records/in-akustik)

Oumous Umkehr

Als sie vor drei Jahren ihr Album Mogoya veröffentlichte, war das ihr konsequentester Schritt in Richtung Popkultur und Elektronik. Nun ist Oumou Sangaré, Afrikas größte lebende Sängerin neben Angélique Kidjo, zurück auf den Akustikpfad geschwenkt. Aus dem New Yorker Lockdown heraus sprach sie mit mir über Wurzeln, ihre Funktion als Kulturhüterin und ihren Beitrag zum versöhnten Mali.

„Mir geht es gut, ich bin hier bei meiner Community“, beschwichtigt sie auf die obligatorische Corona-Frage nach der Gesundheit. Ein Zuckerschlecken ist es sicher nicht, auf der anderen Seite des Atlantiks festzusitzen, ausgerechnet im Corona-Hotspot NY, während in der Heimat kaum Pandemie-Tote zu beklagen sind. Dortige Ortszeit: Mittag. Oumou Sangaré nimmt gerade in einem Restaurant ihren Lunch ein, muss während unseres Gesprächs immer wieder lachend die Kellner abwimmeln, die ihr mehr auftischen wollen. „Hier in Amerika nimmt man unglaublich schnell zu“, gesteht sie, „ich aber pflege eigentlich wenig zu essen.“ Die „Diät“ gilt für die 52-jährige dieser Tage nicht nur auf kulinarischem, sondern auch auf musikalischem Gebiet. Sie veröffentlicht gerade das Album Acoustic (No Format/Indigo), auf dem sie die Songs von Mogoya in einer stripped down-Fassung neu eingespielt hat. Will heißen: mit der Stegharfe Kamalengoni, Perkussion, Akustikgitarre und Gesang, ab und an garniert durch minimalistische Keyboards. Die Tracks gleichen sehr ihrer Frühphase, als sie vor mehr als 30 Jahren international zum ersten Mal in Erscheinung trat.

„Das stimmt, mit ‚Acoustic‘ erinnere ich auch ein bisschen an mein erstes Album Moussoulou. Diese kleine Besetzung hat mir gefehlt. Auf der anderen Seite kamen auch etliche Leute zu mir und sagten: ‚Oumou, man hört ja deine Stimme gar nicht bei diesen großen Bands!‘ Es war also eine Mischung aus Nachfrage und eigenem Bedürfnis, zu diesen traditionellen Instrumenten zurückzukehren.“ Aber die Keyboards? „Na, die sind ja auch traditionell, aber eben aus der europäischen Tradition“, kontert sie überraschend – und hat eine grandiose Metapher parat: „Sie verschönern alles, es ist, als ob ich hinter mir den Wind im Wald höre, wenn ich singe.“

Zwischen Mogoya und dem kammermusikalischen Acoustic lag ein Remixed-Album, auf dem sich Electronica- und HipHop-Granden von Sampha bis St. Germain an den Ursprungstracks ausgetobt haben. Zudem spannte kürzlich Beyoncé ein Sample aus Sangarés altem Stück „Diabari Nene“ für ihr „Mood 4 Eva“ ein. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, Oumou Sangaré habe ein wenig kalte Füße bekommen, so ausgiebig in die Popwelt hineingezogen zu werden. Sie reagiert diplomatisch. „Ich bin die Botschafterin einer Kultur und muss aufpassen. Ich kann mich der Welt nicht verschließen, denn ich bin ja viel auf Reisen, aber dabei muss ich immer meine Identität bewahren. Und die liegt eben im typischen Wassoulou-Sound mit der Kamalengoni und den charakteristischen Rhythmen. Wir können natürlich einige Elemente rausnehmen, um diese Musik für den Westen ‚lesbar‘ zu machen. Wenn ich nach Deutschland komme, dann esse ich ja auch mal gerne eine Wurstplatte, um den Einheimischen zu zeigen, dass ich ihre Kultur schätze und verstehe! Dass Beyoncé meine alte Liebeshymne verwendet hat, zeigt doch, dass sie nicht gealtert ist und auch über Mali hinaus funktioniert. Sagen wir es so: Ich bin die Hüterin eines Erbes, das von der ganzen Welt begehrt wird.“

Hat sich die Wassoulou-Kultur während der 30 Jahre ihrer Karriere verändert? Oumou Sangaré zögert keine Sekunde und versichert, dass musikalisch die Eckpfeiler aus dieser südlichsten, tropischen Region Malis nach wie vor unverrückt dastehen. Veränderungen seien eher gesellschaftlicher Art, und dazu hat sie ganz entscheidend mit ihrem unerschütterlichen Kampf gegen Polygamie, Zwangsheirat und Beschneidung beigetragen. „Von einer durchgreifenden Änderung können wir aber noch nicht sprechen“, wägt sie ab. „Um die Position der Frau in der Wassoulou-Region, in Mali und in ganz Afrika zu stärken, da muss sich noch viel bei der Mentalität tun.“ Sie selbst ist ein großes Rollenmodell für junge Malierinnen, denn ihr Erfolg beschränkt sich ja nicht auf die Musik. Oumou Sangaré, die sich einst als Kind und Jugendliche in den Straßen von Bamako singend durchschlagen musste, um sich und ihre alleinerziehende Mutter zu finanzieren, ist heute Geschäftsfrau, betreibt in Bamako ihr eigenes Hotel, im Wassoulou-Ort Yanfolila ein Touristen-Ressort mit Nachtclub – und mit einer Automarke namens „Oum Sang“ will sie die Abhängigkeit von den französischen Gebrauchtwagen brechen. Man sollte aber nicht verschweigen, dass sie dabei mit den Chinesen kooperiert.

Um den Beweis ihrer Popularität zu checken, genügen ein paar Youtube-Videos: Fährt sie nach Bamako, um ihr Hotel zu besuchen, gleicht das dem Einzug einer Königin mit viel Bohei, Autokolonnen, Fetischpriester, Musik und Tanz. Und auch bei der malischen Ex-Pat-Gemeinde von Paris steht sie hoch im Kurs: Ohne Oumou Sangarés Vorbildfunktion hätte es keine Inna Modja oder Aya Nakamura gegeben – letztere mit ihrem Afro-R&B die erfolgreichste malische Sängerin aller Zeiten weltweit. Ihrer Mutterfigur Oumou hat sie ein ganzes Lied zugeeignet, und im dazugehörigen Video übergibt die ihrer Nachfolgerin symbolisch ihre Krone. „Auf diese jungen Frauen bin ich stolz“, sagt die „Queenmom“. Aber ich sehe mich nicht als ihre Patronne, das sind alles meine Kolleginnen, meine Schwestern, meine Kinder. Ich habe für sie gelitten, und jetzt wird all das rekompensiert, wenn ich ein Vorbild für die nächste Generation sein darf.“

Inzwischen ist die Stimmung im Restaurant gestiegen, wie man den Geräuschen aus der Telefonleitung entnehmen kann, und die Statements von Oumou Sangaré zwischen den Essenshappen werden bruchstückhafter. Doch die politische Situation in ihrer Heimat muss doch noch angesprochen werden. Hat sie Möglichkeiten, sich da zu engagieren? „Das Festival au Désert im Norden kann ja nicht mehr stattfinden, da bin ich in die Bresche gesprungen“, sagt sie selbstbewusst. „In meinem Heimatort Yanfolila habe ich vor einigen Jahren mein eigenes Festival organisiert und alle Künstler aus dem Norden eingeladen. Das ist ja mehr als 1000 Kilometer entfernt von uns, und so war es für die Leute im Wassoulou eine große musikalische Entdeckung. Ich tue das auf eigene Kappe, die Regierung behauptet, sie habe kein Geld, um mich zu unterstützen. Die Kulturministerin ist gekommen, um sich zu zeigen, hat aber nicht einmal die Versorgung mit Trinkwasser unterstützt!“ Das Festival soll als Zeichen der Einigkeit und des Friedens für Mali weitergehen, sagt Oumou Sangaré. Für sie schließt sich im Dorf ihrer Wurzeln ebenso der Kreis wie mit dem neuen Werk Acoustic: „Das ist die Frucht meiner dreißigjährigen Karriere. Ich war überall auf der Welt, bis hin nach Amerika und Brasilien. Aber hier kann ich meine Reise beenden.“

© Stefan Franzen, veröffentlicht in Jazz thing #135

Oumou Sangaré: „Saa Magni“

Quelle: youtube

Wassoulou-Queen im Akustikgewand

Drei Jahre ist es her, dass die malische Sängerin Oumou Sangaré ihr letztes Album Mogoya veröffentlichte und darauf mit internationalen Produzenten und Gästen die Musik der Region Wassoulou kosmopolitisch aufmöbelte. Zwischenzeitlich erschien ein Remixed-Album, das die Musik des Albums mit Beiträgen von Sampha bis St.Germain noch mehr in den Club katapultierte. Jetzt geht Malis bekannteste Sängerin den umgekehrten Weg. Für August (ab Juni schon digital) hat sie ein drittes Kapitel aus der Mogoya-Serie angekündigt: Dieses Mal führt sie die Songs zurück in ein akustisches Setting, nur mit der Stegharfe Kamalengoni, akustischer Gitarre, Backgroundchören und zeitweisen Tupfern auf Celesta und Toy Organ. Ein erster Vorbote von Acoustic ist das heute erschienene „Djoukourou“, ein Song darüber, dass nichts, von Ehen bis zu Staatspräsidenten, ohne Unterstützung und Wohlwollen lange Bestand haben wird. Oumou Sangaré befindet sich derzeit im Lockdown in NY und kann nicht in ihre Heimat zurückkehren, dennoch gab sie mir ein Interview, das ich hier zum Album-Release im Spätsommer teilen werde.

Drei Jahre ist es her, dass die malische Sängerin Oumou Sangaré ihr letztes Album Mogoya veröffentlichte und darauf mit internationalen Produzenten und Gästen die Musik der Region Wassoulou kosmopolitisch aufmöbelte. Zwischenzeitlich erschien ein Remixed-Album, das die Musik des Albums mit Beiträgen von Sampha bis St.Germain noch mehr in den Club katapultierte. Jetzt geht Malis bekannteste Sängerin den umgekehrten Weg. Für August (ab Juni schon digital) hat sie ein drittes Kapitel aus der Mogoya-Serie angekündigt: Dieses Mal führt sie die Songs zurück in ein akustisches Setting, nur mit der Stegharfe Kamalengoni, akustischer Gitarre, Backgroundchören und zeitweisen Tupfern auf Celesta und Toy Organ. Ein erster Vorbote von Acoustic ist das heute erschienene „Djoukourou“, ein Song darüber, dass nichts, von Ehen bis zu Staatspräsidenten, ohne Unterstützung und Wohlwollen lange Bestand haben wird. Oumou Sangaré befindet sich derzeit im Lockdown in NY und kann nicht in ihre Heimat zurückkehren, dennoch gab sie mir ein Interview, das ich hier zum Album-Release im Spätsommer teilen werde.

Oumou Sangaré: „Djoukourou“

Quelle: youtube

Neues von Malis Friedensbotschafterin

Fatoumata Diawara

Fatoumata Diawara

Fenfo

(Wagram/Montuno/Indigo)

Sieben Jahre sind seit ihrem Debütalbum vergangen, und sieben Jahre sind eine lange Zeit, auch im vielleicht etwas langsamer mahlenden Weltmusik-Business. Doch man darf nicht vergessen, dass Fatoumata Diawara sich nicht ausschließlich als Sängerin sieht. Schon ihrem Debüt Fatou, für das sie als die neue Oumou Sangaré gefeiert wurde, ging eine Schauspielkarriere voraus, und die füllte auch einen Gutteil des Raums zwischen den beiden Alben: Im erschütternden Timbuktu des Mauretaniers Abderrahmane Sissako spielte sie eine Musikerin, die für ihren Beruf vom IS gesteinigt wurde, und in der Dokumentation Mali Blues erzählte sie ihre bittere Geschichte von Flucht vor Zwangsheirat und Beschneidung. Und ganz nebenbei war sie Studio- und Bühnenpartnerin von Herbie Hancock, dem kubanischen Pianisten Roberto Fonseca und Bobby Womack, setzte sich mit einem eigens komponierten Song für Einheit und Frieden im jüngst gebeutelten Mali ein.

Auch das Nachfolgewerk Fenfo kündet von ihrer entschlossenen Haltung. Übersetzt aus dem Bambara heißt der Titel: „etwas zu sagen“, die Themen drehen sich um Migration, Sehnsucht nach Liebe und die Erhaltung der Erde. Ein wenig tanzbarer („Nterini“, „Kanou Dan Yen“), auch rockig-funkiger („Kokoro“, „Negue Negue“, „Bonya“) ist ihr Afro-Folk geworden, das liegt an einem afropäischen Team, das um klingenden Ausgleich zwischen den Kontinenten bemüht war und diese Balance auch ganz gut hingekriegt hat. Federführend ist der Franzose -M- (Mathieu Chedid) am Pult und an der Gitarre, für die afrikanischeren Farben ist Sidiki Diabaté an der Kora da, und die lyrischen Passagen werden durch den Mali-erprobten Cellisten Vincent Ségal („Don Do“) gezaubert. In der Mitte siedelt Diawaras Stimme, die für die stolzen, pentatonischen Melodien ein wunderbares Transportmittel ist – und die sich ihrer Gebrochenheit nicht schämt, keine vokale Brillanz erzeugen möchte, sondern vor allem einen kraftgeladenen, aufrichtigen Ausdruck. Und das geht ganz ohne Auto-Tune.

© Stefan Franzen

live: 26.5. Hannover, Masala Festival, 30.5. Würzburg, Africa Festival, 28.6. Fort Kléber, Wolfisheim/F, 8.7. Rudolstadt Festival

Fatoumata Diawara: Nterini“

Quelle: youtube

Coltrane trifft Sabartrommeln

Seit Youssou N’Dour in den 1980ern ins internationale Rampenlicht trat, hat der Senegal einen exzellenten Ruf als Heimstatt großartiger Musiker. Sie beschränken sich dabei nicht auf ihre Wurzeln: Mittlerweile verknüpfen viele Künstler des westafrikanischen Landes die traditionellen Musikformen der Heimat mit jazzigen Vokabeln. Einen der gekonntesten Brückenschläge zwischen den Trommelrhythmen aus seinem Erbe und US-amerikanischen Harmonien hat der Gitarrist Hervé Samb gemeistert.

Auf hundert Alben, so lässt zumindest seine Plattenfirma verlauten, hat Hervé Samb schon seine Gitarrenakzente gesetzt, etwa für den Jazzbasisten Marcus Miller, für Meshell Ndegeocello oder die Malierin Oumou Sangaré. Seine beiden Werke unter eigenem Namen erreichten bislang nur einen kleinen Kennerkreis. Samb lebte lang in den Staaten, hat sich dort in zeitgenössischen Jazzkreisen getummelt und eine hochvirtuose Gitarrentechnik entwickelt. Dafür hat er sich von einem Pariser Instrumentenbauer eigens ein Exemplar fertigen lassen, das ähnliche Züge trägt wie Django Reinhardts berühmte Maccaferri-Gitarre.

Ausgerüstet mit den langjährigen US-Erfahrungen ist der Senegalese jetzt in seine Heimat zurüückgekehrt und kombiniert die beiden Klangwelten in Teranga (deutsch: Gastfreundschaft), der Name seiner neuen CD und seines Bühnenprogramms. „Normalerweise ist es bei gemischten Projekten ja so, dass europäische oder amerikanische Jazzer ihre Musik mit afrikanischen, indischen, exotischen Kulturen bereichern wollen”, so Samb. „Die umgekehrte Richtung ist viel ungewöhnlicher.” Genau das ist nun sein Ansatz. Er hat dafür in Dakar einige der führenden Perkussionisten aus der Tradition des Sabar-Trommelns um sich geschart, denen er Jazzstandards vorspielte – sie umfassen ein breites Spektrum von John Coltranes „Giant Steps” bis zu Henry Mancinis „Days Of Wine And Roses”.

„Ich habe positive, fröhliche Tunes ausgewählt, die gut in die senegalesische Metrik passen”, sagt Samb. Das US-Material wurde dann in den Studiosessions oft in ein und demselben Stück mit senegalesischen Songs zusammengespannt. Das Ergebnis nennt er „Jazz Sabar” – eine transatlantische Kreuzung, in der die vertrauten Melodien auf komplexe Rhythmen treffen. Für ihn selbst auch eine Neuentdeckung der Klänge, mit denen er als Bub aufgewachsen ist, die er aber zuvor nie studierte: „Ich wollte die traditionelle Musik genauso gut kennen lernen wie den Jazz.”

Die Verknüpfung ist auch abseits der Standards gelungen: Auf vokaler Seite bringt er traditionelle Stimmen mit Rap-Interludien und bezwingendem Pop-Charme zusammen, hier stehen etwa Faada Freddy oder der kürzlich verstorbene Ndiouga Dieng vom Orchestra Baobab auf dem Gastzettel. Alle Texte werden in der Landessprache Wolof gesungen – auch das ein unmissverständliches Signal an die Welt, das bei einer Begegnung der Kontinente nicht automatisch aufs Englische zurückgegriffen werden muss. Ein ganz grandioser Brückenschlag, nach der CD zu urteilen. Und live könnte Herve Samb die afrikanische Offenbarung dieses Winters werden.

© Stefan Franzen

Hervé Samb live: 5.2. Mühldorf, Haberkasten – 6.2. A-Innsbruck, Treibhaus – 8.2. Berlin, A-Trane – 10.2. Tübingen, Sudhaus+Prinz K – 11.2. Freiburg, Jazzhaus – 13.2. F-Paris, Studio de L’Ermitage – 15.4. CH-Cully, Cully Festival

Hervé Samb: „Thiossane“

Quelle: youtube