Foto: Matthis Kleeb

Foto: Matthis Kleeb

Sehr selbstbewusst und direkt schaut Simin Tander vom Cover ihres neuen Werks. Der Blick ist Programm: In den letzten zehn Jahren ging sie unbeirrt ihren künstlerischen Weg – von einer vielversprechenden Jazz-Newcomerin über die Interpretation von Sufi-Gedichten und Hymnen hin zu einer Klangwelt, die sich nun nicht mehr unter Jazz, Songwriting oder Pop fassen lässt. Doch von alldem steckt etwas drin in ihrem dritten Soloalbum Unfading, das auf dem Freiburger Label Jazzhaus Records erschienen ist.

Es hätte für sie so weitergehen können: Das Album „What Was Said“ mit Vertonung mystischer Lyrik für den großen ECM-Verlag bescherte ihr 2016 an der Seite des norwegischen Pianisten Tord Gustavsen große Erfolge, eine Welttournee und den Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik. Doch in Simin Tanders Kopf reiften neue Visionen, die sich nur auf einem anderen Pfad, mit anderen Instrumenten verwirklichen ließen. „Die Besetzung war nicht unbedingt geplant, aber auch kein Zufall“, erläutert sie im Interview. „Ich hatte tatsächlich nach einem etwas dunkleren Sound gesucht, hatte zuerst noch ein Klavier im Kopf, wusste aber auch, dass das Schlagzeug einen dunkleren Groove spielen soll. In meinen Stücken sollte bei allem Fließenden, Sanften, nach oben Gewandten auch eine Erdverbundenheit vertreten sein. Und das ist für mich auf jeden Fall etwas sehr Weibliches.“

Im Schweizer Drummer Samuel Rohrer und dem schwedischen Bassisten Björn Meyer fand Tander zwei Musiker, die feingliedrig und zugleich flächig arbeiten können, einen Tieftöner, der sich in filigrane Höhen schrauben, ein Schlagzeug, dass auch mal sehr muskulös wirken kann. Das entscheidende fehlende Puzzleteil im Sound kam aus unerwarteter Ecke: „Ich hörte ein altes Jan Garbarek-Album. Da war ein Instrument drauf, das ich nicht einordnen konnte. Cello? Bratsche? Mich faszinierte der obertonreiche, zugleich aber tiefe, satte Klang. Ich recherchierte und fand heraus, dass es eine barocke Viola d’Amore ist.“ Mit dem Tunesier Jasser Haj Youssef agiert nun ein Könner auf diesem Instrument, der gleichzeitig den von ihr gewünschten orientalischen Aspekt einbringt.

Kein Zweifel, beim ersten Hören von Unfading muss man ein paar Hürden nehmen, denn die Kombination der Instrumente ist anspruchsvoll. Doch sie fallen mit der Zeit und machen den Weg frei für einen unwiderstehlichen Sog. Das liegt vor allem an Tanders Stimme: „Ich habe das Album im sechsten Schwangerschaftsmonat aufgenommen, man sagt, die Stimme wird da ein bisschen tiefer, oder wärmer vielleicht. Doch ich hatte mich zuvor schon ganzheitlich mit meiner Stimme auseinandergesetzt, versucht, die Stimme als Spiegel der Seele zu entdecken, immer weiter und transparenter zu sein.“ Sie sagt, das funktionierte ganz unterschiedlich: Ein spanisches Wiegenlied habe sie ganz breit ausgesungen, gar nicht geflüstert, ins englische Titelstück hingegen sei sie ganz „zart eingetaucht“.

Der Albumtitel signalisiert für Tander eine „sanfte, endlose Bewegung“. Verbunden sind die fünfzehn Stücke durch eine ausgeprägt weibliche Perspektive. Sie nahm ihren Anfang bei einer Dichtung von Sylvia Plath, die sie mit hypnotischer Wirkung in Szene setzt. Und sie hatte auch das Bedürfnis, wie schon auf früheren Alben in Pashto, der Sprache ihres Vaters, zu singen. Mehrfach tut sie das: einmal in einer Widmung an die Paschtunenheldin Nazo Tokhi des 17. Jahrhunderts, oder zeitgenössisch mit Versen der Lyrikerin Sohayla Hasrat-Nazimi, in deren Gedicht „Sta Lorey“ sie ganz funky wird. Auch Gulnar Begum, der großen Schauspielerin und Sängerin der 1960er, huldigt sie fast punkrockig. Nicht zu vergessen Tanders eigene Verse voll maritimer Symbolik und ihre spontanen Improvisationen. „Insgesamt empfinde ich ‚Unfading‘ als direkter und klarer im Vergleich zu meinem letzten Solo-Album“, sagt Simin Tander. „Ich möchte jede Melodie, jede Note zelebrieren und dabei auch die Stille sprechen lassen. Dieser Ansatz hat mich sehr reifen lassen.“

© Stefan Franzen, erschienen in der Badischen Zeitung, Ausgabe 27.11.2020

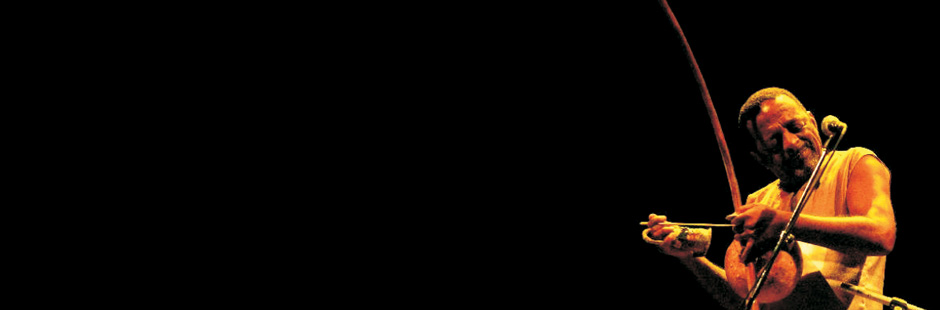

Dino Saluzzi

Dino Saluzzi