Als einer der großen Vordenker des Kontinents schwimmt der Kameruner Blick Bassy kräftig gegen den Strom. Seine Mittel sind sparsam, seine Botschaften stark: Sein neues Album 1958 widmet er dem kamerunischen Freiheitskämpfer Ruben Um Nyobé und erzählt in akustischen Miniaturen exemplarisch an seinem Heimatland, was die Europäer in Afrika angerichtet haben. Hier spricht Blick Bassy ungekürzt im greenbeltofsound-Interview.

Blick Bassy, der Sound auf Ihrem neuen Werk 1958 ähnelt dem des Vorgängers Akö, aber es gibt mehr Instrumente. Wie würden Sie die Unterschiede charakterisieren?

Blick Bassy: Mit diesem vierten Album wollte ich ein bisschen weitergehen als auf Akö. Auf Akö hatte ich ein Cello, ein Banjo und eine Posaune. Auf der Bühne experimentierte ich auch mit vielen Effektpedalen, viele elektronische Sounds, ein bisschen Synthesizer. Was den Sound angeht, habe ich eine Trompete hinzugefügt, wir sind jetzt vier Musiker. Dieses Mal spiele ich nicht mehr Banjo, sondern elektrische Gitarre. Ich bin also weiterhin in der Spur von Akö, habe sie aber ausgebaut und modernisiert. Produziert habe ich mit Renaud Letang. Die Idee war, wieder in das Pariser Studio Ferber zu gehen, das ich sehr mag, und auch Letangs Arbeitsweise mag ich sehr. Nach und nach hat er angefangen, uns Ideen vorzuschlagen. Ich brauchte das, dass jemand von Außen draufguckt, denn wenn du an einem Album arbeitest, hast du so einen Tunnelblick, dass du einige Sachen einfach nicht mehr siehst ohne diesen Gegencheck.

Findet man auf dem neuen Album immer noch traditionelle kamerunische Elemente, besonders aus Ihrem Volk, den Bassa?

Bassy: Ja, in den Rhythmen findet man da immer etwas bei mir. Mein Ausgangspunkt sind immer kamerunische Melodien, um die herum ich dann alles Weitere konstruiere. Mir ist wichtig zu sagen, dass die Sprache die Basis für alles ist, denn sie konstruiert das Musikalische. Sie bringt nicht nur die Melodie, sondern auch den Rhythmus, alles fügt sich um die Sprache.

Sie haben Ihr Album 1958 genannt, das ist das Todesjahr des Freiheitskämpfers Ruben Um Nyobé. Warum kennt man in Europa Thomas Sankara oder Patrice Lumumba viel eher als ihn?

Bassy: Um Nyobé ist tatsächlich unbekannter als alle anderen afrikanischen Freiheitskämpfer, und das liegt daran: Unter denen, die für die Unabhängigkeit kämpften, gab es zwei Gruppen. Die eine forderte die totale Unabhängigkeit, die andere akzeptierte die teilweise Unabhängigkeit, wie sie Frankreich vorschlug. Die zweite ist jetzt an der Spitze des Staates Kamerun seit der Unabhängigkeit, das ist Ahmadou Ahidjo, und in der Regierung von Ahidjo war Paul Biya, der auch heute noch, 37 Jahre später Staatspräsident ist. Es ist normal, dass die, die sich mit den Kolonialherren verbündeten und heute noch an der Macht sind, die geschichtlichen Ereignisse weiterhin verheimlichen. Noch gar nicht lange her, als ich bei meinem Großvater war und wollte, dass er mir ein bisschen erzählt, was sich ereignet hat, hatte er Angst, er flüsterte. Bis in die 1970er wurden die Moumiés, die Ouandiés, Kämpfer an der Seite von Um Nyobé, umgebracht. Man hat immer noch damit weitergemacht, diejenigen zu ermorden, die die totale Unabhängigkeit forderten. Man hat sie nicht nur körperlich umgebracht, man hat auch versucht, alles, wofür sie standen, zu beerdigen. In unseren Geschichtsbüchern in der Schule wurde Um Nyobé als Terrorist bezeichnet. Mir hat man noch beigebracht, dass das Bösewichte sind. Viel später erst habe ich die Realität erfahren, sie wollten, dass diese Geschichte vollkommen verschwiegen wird.

Hat das Album für Sie auch eine ganz persönliche Bedeutung? Ihr Vater war auch Teil der kolonialen Geschichte und arbeitete für die Franzosen…

Bassy: Ich bin in dieser Sache völlig in zwei Hälften gerissen. Mein Vater gehörte der französischen Kolonialregierung an, meine Mutter musste als Kind versteckt werden, ist im Wald mit meinem Großvater von einem Ort zum anderen gewechselt, denn man hat die Menschen gefoltert und getötet, die in den Dörfern nahe des Dorfes von Um Nyobé waren. Ich komme aus dem Volk der Bassa, das Dorf meines Großvaters war ein Nachbardorf von dem Um Nyobés. Man hat die Erwachsenen gefoltert, um herauszufinden, wo die Widerstandskämpfer waren, wo sich Um Nyobé versteckt hielt. Ich stand also im Zentrum dieser Geschichte von zwei Fronten. Auch wenn mein Vater der anderen Seite angehörte, hat meine Mutter durch Zufall einen Moment ihres Lebens im Kampf für unsere Freiheit verbracht.

Es ist genau 100 Jahre her, dass die Deutschen sich aus Kamerun zurückzogen, die Kolonialgeschichte begann mit ihnen. Sehen Sie auch eine Verantwortlichkeit Deutschlands für das heutige Kamerun?

Bassy: Absolut. Kamerun zählte zu den wenigen Ländern, die offiziell gar nicht kolonisiert wurden, aber gleichwohl wie eine Kolonie behandelt wurden. Das fing mit den Deutschen an, und die haben dem Land seinen Namen gegeben, zuvor hieß es „Rio de Camerões“, also Krabbenfluss. Dieser Name stammte von den Portugiesen. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg hat Deutschland Kamerun an England und Frankreich abgegeben. Aber die Kolonisierung hatte schon angefangen, mit Zwangsarbeit. Und einer der Punkte im Befreiungskampf von Um Nyobé war, die Menschen von der Zwangsarbeit zu befreien, ihnen wenigstens eine angemessene Entschädigung zu geben. Die Deutschen waren also die erste Macht, die auf dem Territorium präsent war, das man heute „Kamerun“ nennt, die ersten, die die Menschen gezwungen haben, sie behandelt haben, als gehörten sie einer anderen Menschenklasse an. Ja, Deutschland hat eine Verantwortung, mit dem einen Unterschied, dass es unter ihrer Herrschaft weniger Druck und Einmischung in die politischen Geschäfte des Landes gab als mit England und Frankreich.

Sie haben einmal gesagt, dass das Kamerun sein kulturelles Erbe vergessen hat, das ist das Thema des Stücks „Woñi“. Ist das im Falle von Kamerun besonders spürbar oder gilt das nicht in gewissem Maße für viele afrikanische Länder?

Bassy: Ich glaube, dass es sogar ein globales Phänomen ist. Ich denke, dass 98 Prozent der afrikanischen Länder an der gleichen Krankheit leiden. Es ist nicht einmal das Vergessen des Erbes, denn die Sache ist die: In dem Moment, wo man den Menschen andere Modelle von Bildung, Politik, von Kultur übergestülpt hat, ohne ihnen eine andere Wahl zu lassen, werde diese Modelle für die Generation danach die Basis. In dieser Situation findet sich heute der Großteil Afrikas, daher kommen fast alle ihre Probleme. Stellen wir uns vor, dass man den Deutschen ein syrisches oder türkisches Lebensmodell aufpropft, und heute würden die Deutschen versuchen, exakt nach diesem syrischen oder türkischen Modell zu leben, dann wäre das sehr kompliziert. Denn die Umgebung gibt einem ja die Lebensweise vor, die natürlichen Bedingungen, bei uns die Sonne und die Hitze. Unsere Sommerferienzeit zum Beispiel entspricht nicht der französischen, denn dann ist bei uns die große Regenzeit, und doch nehmen wir exakt die gleiche Ferienzeit wie Frankreich. Dass so zwei untershciedliche Länder nach dem gleichen Modell leben, hat das Chaos ausgelöst, das jetzt herrscht. Es ist dringend nötig, dass wir uns wieder mit dem verbinden, was und wer wir sind.

Blick Bassy: „Woñi“

Quelle: youtube

Sicherlich spielt auch die viel zu schnelle Aneignung der digitalen Epoche in Afrika eine Rolle. Die Jungen haben quasi ein Zeitalter übersprungen…

Bassy: Ich denke, in dem Moment, wo es ein Chaos gibt, und du das Digitale, die Demokratisierung der neuen Technologien dazu gibst, wird sich das Chaos verzehnfachen. Die Menschen saßen zwischen zwei Stühlen: Sie wussten gar nicht, dass sie eigentlich noch dem Gestern angehören, und jetzt versuchen sie, Avatare einer Moderne zu sein, die nie die ihre sein wird. Sie können gerade so überleben, und dann gibt man ihnen Internet und soziale Medien. Die digitale Welt bietet ja ein enormes positives Potenzial, das es erlaubt, ein komplett neues Modell zu schaffen, die unserer Wirklichkeit entspricht. Aber bei ihnen verstärkt es das Chaos.

Sprechen wir über einige Stücke von 1958. Für uns Europäer klingt „Ngwa“ ein bisschen wie Musik zu einer Beerdigung, ein Trauermarsch…

Bassy: Für die Menschen hier kann es vielleicht schon wie eine Trauerfeier klingen, aber bei uns sind diese Feierlichkeiten anderer Natur. Sie finden erst ein Jahr nach dem Tod statt, der Verstorbene wird gefeiert und das dient dem Zweck, dass er sich mit uns wieder vereinigt. Währenddessen essen und tanzen die Leute, einige weinen auch. Die Erinnerung des Toten wird geehrt. Doch in „Ngwa“ wende ich mich an Um Nyobé wie an einen Freund, als würde er mir gegenüberstehen, ja, als würde ich wie bei seiner Trauerfeier vor seinem Foto stehen. Dann zeichne ich alles nach, was er für uns getan hat, was er hinterlassen hat, wofür er gekämpft hat. „Ngwa“ bedeutet einfach „mein Freund“, „mein Lieber“, man sagt es zu jemandem, der einem nahe steht. Meine Eltern zum Beispiel haben sich untereinander so genannt, man kann sich aber auch unter Freunden so nennen.

Sie zeichnen in den beiden Songs “Sango Ngando” und “Poché” Charaktere, die nicht gerade vorbildlich sind. Exisitieren diese Personen wirklich?

Bassy: Ich habe diese Figuren erfunden und wollte damit versuchen, die Wirklichkeit zu skizzieren. Der eine ist arbeitslos und der andere ist ein Verräter. Damit will ich einfach ausdrücken: Die Verbindung zwischen diesen beiden Personen ist, dass sie nicht ihre Geschichte kennen oder sie verraten. Und bei alldem gibt es auch eine Verbindung zu Um Nyobé und zu 1958. Ich erzähle die Geschichte von Um Nyobé nicht nur aus persönlichen Gründen. Wenn man das Chaos in verschiedenen afrikanischen Ländern anschaut, in Kamerun seit den letzten Wahlen, und das Stammesdenken, das gerade wieder hochkommt, dann muss man sich bewusst werden, dass das in der Unkenntnis unserer Geschichte wurzelt. Das hängt alles zusammen. Als ich versucht habe, das aktuelle Chaos zu verstehen, hat mich das zu den Schriften von Um Nyobé gebracht, die er im Widerstand verfasst hat. Es ging ihm in seinem Kampf nicht nur um die Freiheit, Gleichheit und Rechte, sondern er wollte uns darauf aufmerksam machen, dass wir uns wieder mit unseren Wurzeln verbinden müssen, uns fragen, wer wir sind. Ohne dies kommen wir nicht aus dem Chaos raus. Und in diesen beiden Chansons spreche ich von Sango Ngando, der seine Zeit toschlägt, jeden Abend ausgeht und keine Ahnung hat, wer er ist, genau wie Poché, der die Seinen hintergeht.

Ein Ausblick: Ruben Um Nyobé hat auch gegen die Teilung Kameruns in eine anglo- und eine frankophone Region gekämpft. Diesen Konflikt zwischen den beiden Regionen gibt es heute verstärkt wieder, die Angst vor einem Bürgerkrieg ist da. Wie sehen da Ihre Zukunftsprognosen aus?

Bassy: Dieses Problem hängt mit all dem zusammen, worüber ich gesprochen habe. Heute erlebt man, wie Kameruner über andere Kameruner sagen, das seien „Anglophone“, als würden sie von anderswo kommen. Auch wir als Französisch-Sprechende wurden so erzogen, die Anglophonen nicht zu mögen, denn es sind ja die Frankophonen, die von Anfang an die Macht innehaben. Mein Gymnasium war zweisprachig, es gab eine anglophone Abteilung, und wir haben sie „les anglofous“ (die Angloverrückten) genannt. Für uns waren sie minderwertig, hatten einen schlechten Geschmack, verhielten sich eigenartig. So sind wir erzogen worden, unbewusst! Wenn ich heute mit kamerunischen Landsleuten darüber diskutiere, dann sind sie der Meinung, dass diese Position nicht dazu führen sollte, dass das Land destabilisiert wird und der Frieden Kameruns gefährdet wird. Und ich halte ihnen entgegen: Wenn ihr anglophon wärt, hättet ihr dann den Eindruck, dass Kamerun wirklich ein Land ist? Ich würde sagen nein! In dem Moment, in dem euch die Anliegen der Anglophonen nichts angehen und ihr behauptet, wir wären EIN Land, gibt es ein Problem. Das ist der Grund dafür, dass der Krieg, den die Anglophonen führen, sie nichts angehen möchte und sie sagen, dass die Anglophonen ihn provoziert hätten. Doch wir wissen sehr gut, dass der Kampf aufgrund von legitimen Ansprüchen begonnen hat und dass von ihrer Emanzipation alle Kameruner profitieren könnten. Ich hoffe, dass unsere Regierung begreift, dass es sich um Kinder des gleichen Landes handelt. Die Tatsache, dass man sich am Punkt der beiden Sprachen aufhält, ist ein Schwindel, denn wir sind ja ohnehin kein bilinguales Land, Kamerun ist multilingual. Unsere Kolonialherren haben gesagt, das sind keine Sprachen, das sind Dialekte. Wir haben das unglücklicherweise akzeptiert, und sie haben beschlossen, dass die einzige wahre Sprache Französisch ist. Daraus ist ein Konflikt entstanden, der bis heute anhält, von dem die Frankophonen so tun, als ginge er sie nichts an, und all das in Kenntnis, dass die Anglophonen und die Frankophonen wissen, dass sie fast die gleiche Sprache sprechen.

© Stefan Franzen

Blick Bassy live:

15.4. – Paris, La Cigale

17.5. – Dortmund, Klangvokal-Festival

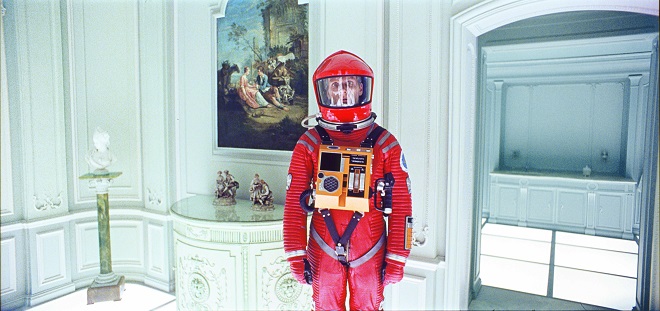

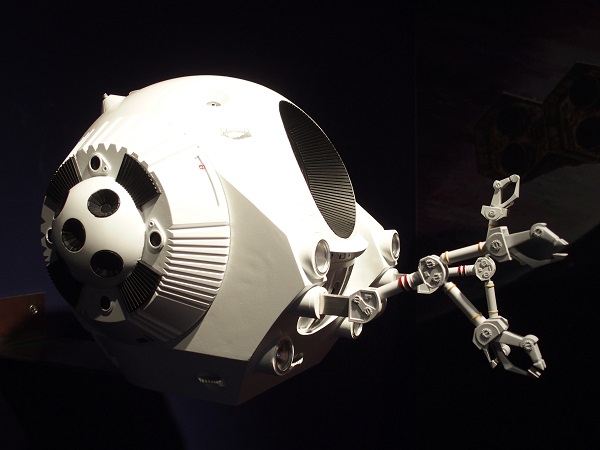

Es zischt, kracht, rumst und scheppert. Laserkanonen blitzen auf, Antimaterie-Bomben fliegen einem um die Ohren, Armadas von Raumschiffen, ganze Himmelskörper gehen in Flammenmeeren auf. Für Erdlinge, die mit den Science Fiction-Filmen ab „Star Wars“ sozialisiert wurden, ist die immer rasanter geschnittene, computergenerierte Materialschlacht der Normalfall geworden. Vielleicht haben Sie, sollten Sie der „Generation 2001“ angehören, das auch schon erleiden müssen: Beim gemeinsamen Anschauen des Kultstreifens von Stanley Kubrick langweilen sich die Jüngeren, schlummern vielleicht sogar ein – und sie fühlen sich am Ende allesamt um den logischen Schluss betrogen.

Es zischt, kracht, rumst und scheppert. Laserkanonen blitzen auf, Antimaterie-Bomben fliegen einem um die Ohren, Armadas von Raumschiffen, ganze Himmelskörper gehen in Flammenmeeren auf. Für Erdlinge, die mit den Science Fiction-Filmen ab „Star Wars“ sozialisiert wurden, ist die immer rasanter geschnittene, computergenerierte Materialschlacht der Normalfall geworden. Vielleicht haben Sie, sollten Sie der „Generation 2001“ angehören, das auch schon erleiden müssen: Beim gemeinsamen Anschauen des Kultstreifens von Stanley Kubrick langweilen sich die Jüngeren, schlummern vielleicht sogar ein – und sie fühlen sich am Ende allesamt um den logischen Schluss betrogen.

Auch 1968 war der Film alles andere als unumstritten: Das verraten die in Frankfurt ausgehängten Rezensionen der damaligen Tageszeitungen. Da prallten die konservativen Erbauer des Wirtschaftswunders auch im Kinosaal auf eine revolutionierende Jugend. Man kann sich gut vorstellen, wie die 68er-Generation die ohnehin schon psychedelische Fahrt durchs Sternentor anhand entsprechender Substanzen noch mehr genoss. Dieser rauschhafte, von György Ligetis „Lux Aeterna“ begleitete Trip mit seinen bis heute, auch mit digitalen Mitteln nicht erreichten Lichteffekten ist es, die für viele als Herzstück von „2001“ gilt. Und auch wenn sie im Filmmuseum entmystifiziert wird, durch die Erläuterung der sogenannten Slitscan-Technik, behält sie auf immer ihre enigmatische Qualität.

Auch 1968 war der Film alles andere als unumstritten: Das verraten die in Frankfurt ausgehängten Rezensionen der damaligen Tageszeitungen. Da prallten die konservativen Erbauer des Wirtschaftswunders auch im Kinosaal auf eine revolutionierende Jugend. Man kann sich gut vorstellen, wie die 68er-Generation die ohnehin schon psychedelische Fahrt durchs Sternentor anhand entsprechender Substanzen noch mehr genoss. Dieser rauschhafte, von György Ligetis „Lux Aeterna“ begleitete Trip mit seinen bis heute, auch mit digitalen Mitteln nicht erreichten Lichteffekten ist es, die für viele als Herzstück von „2001“ gilt. Und auch wenn sie im Filmmuseum entmystifiziert wird, durch die Erläuterung der sogenannten Slitscan-Technik, behält sie auf immer ihre enigmatische Qualität.

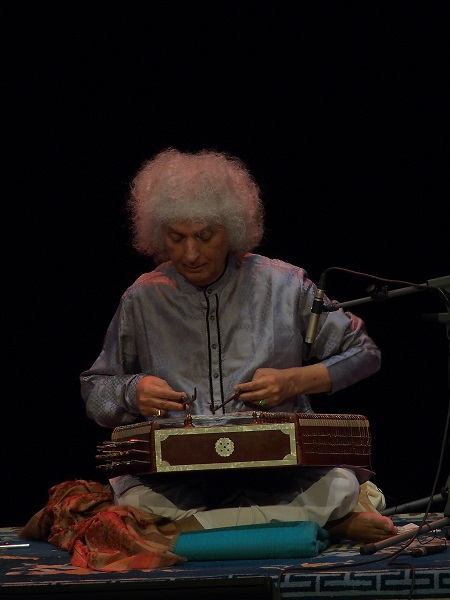

Melancholisch-mitreißenden Pop spielte die Kapverdin Elida Almeida

Melancholisch-mitreißenden Pop spielte die Kapverdin Elida Almeida