Es wird der deutschen Frau nicht gefallen, was da über sie berichtet wird, aus Schweizer Sicht: „Das ist ein Versuch, einem Berg aus Eis ein Liebeslied zu widmen. Ein fast schon lautloser Triumph des Schönen über das durch und durch Rationale“, sagt Sophie Hunger. „Rote Beeten aus Arsen“ ist einer der beiden Vorboten (hier der zweite) zu ihrem siebten Album, das im Sommer erscheinen wird, eine Ballade mit der ihr so eigenen melancholischen Schonungslosigkeit. Dass die „Rote Beeten“ eigentlich „Rote Bete“ heißen, ist ein netter Fauxpas, der einer Schweizerin passiert, weil das Gemüse in Zürich „Randen“ heißt. Aber bei Sophie weiß man nie: Vielleicht ist auch das durchaus so gewollt.

Allgemein

Ermächtigung durch Liebe

Emicida

Emicida

AmarElo

(Sterns Music/Broken Silence)

Ein Kinderleben zählt nicht viel in Brasilien, ein indigenes oder schwarzes noch weniger, und schon gar nicht im Brasilien Bolsonaros. Im zweiten Jahr seiner Machthabe – von „Amtszeit“ zu sprechen, verbietet sich – scheint es, dass der Protest etlicher brasilianischer Musiker ins Introspektive geht. Der stille Widerstand ist jetzt sogar bei Emicida, dem bekanntesten Rapper des Landes, angekommen. Mit dem Cover von „AmarElo“ (Sterns/Broken Silence) huldigt er den missachteten und missbrauchten Kindern seines Volkes, in den 11 Tracks bietet er einen poetischen Gegenentwurf zu den politischen Realitäten. Internationale und heimische Gäste bereichern das. Gerappt wird dabei gar nicht so viel, eher durchzieht die Ästhetik des klassischen Rio-Funk die Scheibe.

Denn Emicida führt seinen Kampf mit Nestwärme: In „Principia“ lässt er einen Pastor sprechen und Kirchenchoristinnen singen, funky kündet „Pequenas Algerias“ von einem Helden, der aber nicht die Welt rettet, sondern der von den kleinen Alltagsfreuden der Favela erzählt, unterstützt durch Sambalegende Marcos Valle an den Tasten. Einem anderen Sambista, Wilson Das Neves, wird im sonnigen „Quem Tem Um Amigo“ gehuldigt, die Band dazu kommt aus Tokio. Eine geradezu romantische Stimmung kommt auf, wenn er über den verlorenen Kontakt zur Natur dichtet, glühend-soulige Background Vocals inklusive. „9nha“ schließlich entlarvt den Waffenfetischismus der Jugendlichen in einer bezwingenden Ballade, inspiriert durch einen Klassiker von Chico Buarque. Ein stampfender Knaller dann das Titelstück in der Zielkurve, das mit Transgender-Star Pabllo Vittar die Geschlechtergleichheit auf den Schild hebt. Ein starkes Album für die Liebe zu und in Brasilien und die Ermächtigung der Vernünftigen.

Emicida: „Pequenas Alegrias Da Vida Adulta“

Quelle: youtube

Berührender, wortloser Spiegel

Misagh Joolaee

Misagh Joolaee

Ferne

(Pilgrims Of Sound)

Auch wenn sie nur mit einem winzigen Resonanzkörper aus Maulbeer- oder Walnussbaumholz ausgestattet ist, erzeugt die persische Kamancheh einen einzigartigen Klang mit rauschhaften Obertönen, filigran, wispernd, schmerzlich. Der in Deutschland lebende iranische Stachelgeige-Virtuose Misagh Joolaee aus der nördlichen Provinz Mazandaran hat das Spektrum des Instruments spannend erweitert: Verblüffende neue Techniken lotet er aus, vor allem den Pizzicato-Gebrauch hat man auf dieser Geige selten so gehört. Joolaee bricht aber auch die herkömmlichen Skalen der persischen Kunstmusik auf, er arbeitet mit ungewöhnlichen Intervallen und mit Griffen auf mehreren Saiten. Das ist mehr als Experiment und Wagnis, das ist erfolgreiches, gelungenes Ausloten anderer Möglichkeiten, wie sich auf seinem Album Ferne zeigt.

Der Ausdruck der elf Stücke reicht von intensiver Innerlichkeit („Gefährten“), melancholischer Meditation über Trennung und Distanz (ganz stark in seinem Schmerz: „Fern der Geliebten“) bis hin zu virtuoser Komplexität („Unverhofft“), schwerelosem Tanz auf den Saiten und ekstatischem Kreisen („Berauscht“). Begleitet wird der Iraner vom Freiburger Perkussionisten Sebastian Flaig, der auch schon mit den bulgarischen Frauenstimmen und Lisa Gerrard musiziert hat. Flaigs frische Schlagwerkkunst, immer in enger Achtsamkeit auf die Geige, erzeugt eine kongeniale Partnerschaft. Ferne ist ein berührender, wortloser Spiegel von intensiven Seelenzuständen – eines Liebenden und eines Exilanten zugleich. (erhältlich über https://pilgrims-of-sound.com/)

© Stefan Franzen

Misagh Joolae: „Na Gofteh Ha“

Quelle: youtube

Holler love across the nation V – Pitiful

Zum heutigen Aretha Day ein weiteres Kapitel in der weitmaschigen Serie Holler Love Across The Nation, die ich nach Aretha Franklins Tod begonnen habe. Aretha muss eine Schwäche für Big Maybelle gehabt haben, denn „Pitiful“ ist nach „Ramblin'“ der zweite Song von ihr, der’s auf das Album Soul ’69 geschafft hat: Eine wuchtige Dame im weißen Spitzenkostüm und Handschuhen, die in Newport 1958 so mächtig abgeräumt hat. Vielleicht hat die große Maybelle ja alles gemacht, was Aretha als Teenagerin unter der strengen Aufsicht ihres Predigervaters nicht machen durfte. Ihre heimliche böse Schwester sozusagen. In „Pitiful“ jedenfalls maunzt Maybelle ihr Selbstmitleid so aufbrausend heraus, dass man schier in Deckung geht. Da kann die Bluesgitarre noch so ruppig die Akkorde rausschrubben, ihr Begleitsänger noch so traurig die Stimme hängen lassen und die Bläser wie ein ganzer Fuhrpark altersmüder Lokomotiven aufheulen: Maybelle hat das Kommando und beschwert sich bitterlich. Man sieht’s förmlich vor sich, wie sie da mit den Händen in ihren ausladenden Hüften steht und ihr Baby anmotzt, dass sie zwar längst den Laufpass bekommen hat, der Lover sie aber trotzdem nicht freigibt. Er lässt sie weiterhin versauern, einen Hund würde man besser behandeln, singt sie.

Diese ganze angesammelte Wut kocht in Arethas Version noch vielmehr hoch. Mit einem gigantischen Aufseufzen beginnt die Bigband, und Aretha stöhnt ihr Genervtsein in einem Ton heraus, den sie wie einen Bogen bis zum Anschlag anspannt, bevor die Melodie auch nur anfängt. Träge schleicht das Sax von King Curtis um sie rum, missmutig klimpert das Piano, alle lassen sie die Schultern hängen. Doch dann kann sich der Verflossene auf was gefasst machen. Die gesamte Band hält auf Arethas Kommando inne: „It looks like it makes you happy, just to see me cry“, faucht sie dem Ex entgegen und steigert sich in eine Mischung aus verletzter Klage und heiligem Zorn hinein, der gesamte Bläserapparat steht ihr bellend zur Seite, wenn sie mal in den Pausen atmen muss. Puuh, das musste raus. Aber Aretha kann sich jetzt gar nicht mehr beruhigen. Als das Orchester den Rhythmus wieder aufnimmt, geht die Schimpfkanonade in den höchsten Lagen einfach ungebremst weiter. Könnte der zornigste Swing der Musikgeschichte sein.

© Stefan Franzen

Aretha Franklin: „Pitiful“

Quelle: youtube

La Música

Die Überschrift zu diesem kleinen Eintrag ist denkbar einfach gehalten. Doch wie wir vorgestern bei einem sehr berührenden Solokonzert im elsässischen Bischheim festgestellt haben, ist das heutige Geburtstagskind mit seinen Liedern und seiner Stimme einfach eine der wunderbarsten, fast allegorischen Verkörperungen der Musik an sich, die man derzeit auf einer Bühne erleben kann. Sie lebt sie mit jeder Faser, mit jedem Ton, mit jedem Atemzug. Auf ein neues Jahr mit einem neuen Album: Feliz cumpleaños, Sílvia!

Sílvia Pérez Cruz: Mañana“ (live)

Quelle: youtube

Flageolett-Fest

Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich an dieser Stelle über Jon Gomm geschrieben. Der Mann aus Blackpool scheint eine junge Nachfolgerin gefunden zu haben: Bei der Recherche zum Women In (E)motion-Festival in Bremen stieß ich auf Becky Langan aus Manchester, die ähnlich grandios mit Hallräumen, Decken- und Zargen-Percussion, Flageoletts und offenen Stimmungen experimentiert. Ihre Version des Kate Bush-Hits ist grandios: Statt die Originalstruktur nachzuspielen, hat sie einfach eine Phrase aus dem Song herausgelöst und macht etwas völlig Frisches daraus. Becky Langan eröffnet das Festival am 8.3., in einem Doppelkonzert mit der Métis-Musikerin Celeigh Cardinal aus dem kanadischen Edmonton.

Becky Langan: „Running Up That Hill“

Quelle: youtube

Der Raum zwischen zwei Noten

Behnam Samani & Kayhan Kalhor

Behnam Samani & Kayhan Kalhor

Das Suchen und Tasten ist ein wesentliches Element der persischen Klangkultur. Ganz anders als in der abendländischen Musik, in der Abläufe von Beginn an meist schriftlich festgelegt sind, entsteht hier anhand des Tonmaterials einer Skala allmählich eine Dramaturgie: Der Solist fühlt sich in die Stimmung einer bestimmten Leiter hinein, erkundet verschiedenste Wege der Ausgestaltung, erschließt sich nach und nach den Übergang in die virtuose Passage eines Stücks. Fast schon ein Sinnbild für dieses Ertasten ist die persische Stachelgeige Kamancheh. Mit ihrem winzigen Resonanzkörper, gefertigt aus Maulbeer- oder Walnussbaumholz, bespannt mit Fischhaut, schafft sie einen großen Raum der Innenschau: Rauschhafte Obertöne bestimmen ihren Klang, er wirkt filigran, durchscheinend, strahlt intensive Wärme aus, aber zugleich wispernde Schmerzlichkeit. Die Kamancheh besitzt vielleicht den berührendsten Klang aller Vertreterinnen der weit verzweigten Streichlauten-Familie vom Balkan über den Nahen Osten bis China.

Auf diesem genauso unscheinbaren wie erstaunlichen Instrument ist der iranisch-kurdische Musiker Kayhan Kalhor der größte Meister seiner Generation. Er spielte bereits als Teenager in Teheran im staatlichen iranischen Orchester, studierte die Traditionen verschiedener Provinzen, besonders des im Norden liegenden Khorasan und Khordestan. Und selbstverständlich ist er im Radif ausgebildet, dem riesigen Schatz der klassischen Musik Persiens. Doch Kalhor war auch schon in jungen Jahren Kosmopolit, ging nach Rom, später nach Ottawa, siedelte schließlich nach Brooklyn über. An allen Wahlheimaten ließ er sich von den neuen Einflüssen befruchten, die biographischen Reibungen spiegeln sich in seiner grenzenlosen Arbeit.

Kayhan Kalhor, aktueller Preisträger des Artist Awards der Weltmusikmesse WOMEX, hat nicht nur für die großen Stimmen der persischen Klassik komponiert, unter ihnen die Sänger Mohamad Reza Shajarian und Shahram Nazeri. Er gründete auch das Ensemble Ghazal, das Gemeinsamkeiten persischer und indischer Klassik und Volksmusik auslotet. Er wurde ein prominentes Mitglied von Yo Yo Mas Silk Road-Ensemble, das seit mehr als zwanzig Jahren Musiker von Amerika bis Fernost zu kreativen Höhenflügen vereinigt und 2016 einen Grammy gewann.

Im abendländischen Kontext spielt Kalhor mit renommierten Kammermusik- oder Jazzensembles, etwa mit dem Kronos Quartet. Von Sufi-Mystik und türkischer Musik ist er ebenso inspiriert wie von den Troubadouren der Renaissance und Versen aus der Feder Walt Whitmans. Zudem hat Kalhor die Spielmöglichkeiten der Kamancheh schrittweise ausgedehnt. Er entwickelte mit der Shah Kaman auch eine neue Variante, eine Kreuzung aus Kamancheh und zwei ihrer Verwandten, der chinesischen Erhu und der türkischen Tanbur. Sie öffnet durch eine fünfte Saite die unteren Register, und so gewinnt ihr Klang an spiritueller Tiefe. Für Kalhor war die Entwicklung dieser neuen Kamancheh-Version eine Reaktion auf die Unruhen in seiner Heimat, die 2009 starteten und immer wieder niedergeschlagen wurden. Den politischen Turbulenzen wollte er mit klanglicher Innenschau, mit Erdung und Festigkeit begegnen.

Diese braucht es umso mehr in der aktuellen Großwetterlage, in der iranische Kulturschaffende nicht nur die Schikanen des eigenen Mullah-Regimes ertragen müssen, sondern auch durch wirtschaftlichen Boykott und militärische Bedrohung seitens der nicht minder menschenverachtenden Trump-Administration aufgerieben werden. Es ist bemerkenswert, dass der Künstler nach 24 Jahren in den USA nun in seine Heimat zurückgekehrt ist. Im vergifteten Klima wollte er als Einwanderer nicht mehr leben. Er und sein Frau wurden angefeindet, die Propaganda von Teilen der Medien gegen den Iran konnte er nicht mehr ertragen, wie er kürzlich dem Magazin Songlines sagte.

Bei seinem ersten Auftritt in Freiburg überhaupt wird Kayhan Kalhor mit dem Perkussionisten Behnam Samani konzertieren, der von Deutschland aus mit seinen Ensembles Dastan und Zarbang als herausragender Vermittler iranischer Trommelkunst wirkt. Auch er ist ein Erneuerer der Schlagwerkkunst auf der Bechertrommel Tombak und der Framedrum Daf, hat mit der Zarbang Udu ein eigenes Instrument geschaffen. Viele Größen der persischen Klassik haben sich während ihrer Auslandstourneen auf ihn als einfühlsamen Rhythmusgeber und Arrangeur berufen.

© Stefan Franzen, erschienen in der Badischen Zeitung, Ausgabe 10.02.2020

Tourdaten Kayhan Kalhor:

14.2. Moods Zürich – 15.2. Jazzhaus Freiburg – 16.2. Gasteig Black Box, München

Kayhan Kalhor – NPR Music Tiny Desk Concert

Quelle: youtube

Juliette en allemand

Zum 93. Geburtstag einer Grande Dame, die mich nun seit fast 50 Jahren immer wieder auf meinem musikalischen Weg begleitet.

Sie, die zu Deutschland nach dem 2. Weltkrieg ein großzügiges, verzeihendes Verhältnis entwickelte, hat – was relativ unbekannt ist – auch eine Handvoll ihrer Chansons in unserer Sprache eingesungen. „Die Gammlerin“ heißt im Original „La Rôdeuse“ und stammt aus dem Jahre 1969.

Bon anniversaire, Juliette!

Juliette Gréco: „Die Gammlerin“

Quelle: youtube

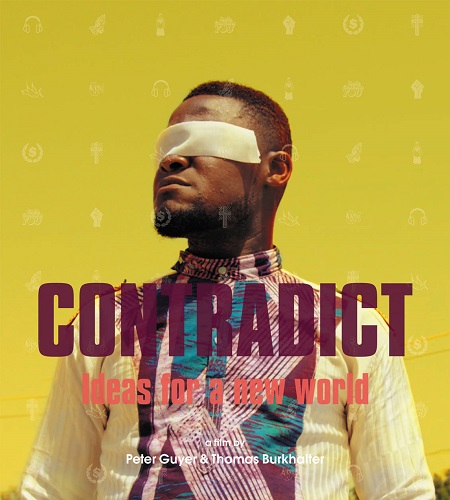

Globalisierung aus Ghanas Augen und Ohren

Ein Blick aus ghanaischer Perspektive auf die Globalisierung – das ist das zentrale Thema von „Contradict“, einem Film der Schweizer Regisseure Peter Guyer und Thomas Burkhalter, letzterer auch bekannt als Gründer der Musikplattform Norient. Wie sieht man den Wertewandel unserer Zeit vom afrikanischen Kontinent aus? Wie will man ihm entgegentreten, widersprechen? Und können neue Visionen für die Zukunft neue globale Realitäten werden? Mit diesen Fragen setzt sich „Contradict“ auseinander. Die Rahmenhandlung besteht aus einer provokant-ironischen Spendenaktion für Amerika, die von den beiden Musikern M3nsa und Wanlov The Kubulor (die FOKN Bois) durchgeführt wird.

Weitere Musiker der aktuellen ghanaischen Szene, die mit Interviews und eigens für den Film erstellten Videoclips und Songs zu Wort kommen, sind Adomaa, Worlasi, Akan, Mutombo Da Poet und Poetra Asantewa. Sie alle erheben ihre Stimme im postkolonialen Kampf, für die Gleichstellung der Frauen und gegen die Umweltverschmutzung ihrer Heimat. Ihr Mittel ist dabei eine Klangkunst, die sich auf die rapiden Verbreitungsmöglichkeiten der digitalen Welt stützen kann. „Contradict“, auf den Solothurner Filmtagen gerade begeistert aufgenommen, läuft ab jetzt in den Programmkinos von Zürich, Basel, Bern und Luzern. Wir wünschen uns bald auch Termine in Deutschland.

„Contradict“ auf den Solothurner Filmtagen

Quelle: youtube

Goodbye UK, it’s hard to die

Es ist ein Tag zum Heulen.

Es ist ein Tag zum Heulen.

Wenn ihr musikalisch mit mir trauern wollt:

Today is a day of mourning.

If you wanna do some grief work with me: