Nein, ich spiele hier nicht auf den Hit von Peter Fox an. Heute geht es um Sergej und Natalja und ihre Villa Senar am Vierwaldstättersee. Das Gewässer scheint eine besondere Anziehungskraft für ruhebedürftige Komponisten gehabt zu haben. Wenige Minuten außerhalb von Luzern residierte ab 1866 im Tribschener Landhaus Richard Wagner, wir aber wenden uns an diesem herbstlichen Ausflugstag mit dem Schiff dem Ort Hertenstein auf der anderen, der Rigi-Seite des Sees zu.

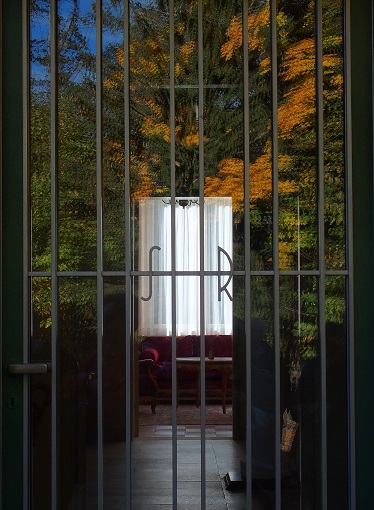

Nach 15 Minuten Fahrt taucht ein safrangelbes, kubisches Anwesen auf. Es bildet einen nüchternen Kontrast zur runden, sanften Umgebung eines Parks. Das ist das Grundstück, auf dem Sergej Rachmaninoff fast die ganzen dreißiger Jahre hindurch eine der glücklichsten Phasen seines Lebens verbrachte.

Erst einmal betätigte er sich als Landschaftsarchitekt und griff kräftig in die Natur ein: Er sprengte das Ufer ab, baute Stützmauern, füllte das Gelände auf und ebnete es ein, ließ Bäume angeblich gar aus Russland kommen, und er beauftragte die Schweizer Architekten Alfred Möri und Karl Friedrich Krebs, die 1931 bis 1933 eine Villa im Bauhaus-Stil errichteten.

Er nannte sie Villa Senar, eine Verschränkung seines Vornamens mit dem von Ehefrau Natalja. Man kann sich am See kaum einen idyllischeren Platz vorstellen. Von der riesigen Terrasse und den Zimmern eröffnet sich eine spektakuläre Aussicht auf den Pilatus und den Bürgenstock.

Lange Jahre der kreativen Blockade waren den Schweizer Jahren vorausgegangen: Rachmaninoff feierte zwar riesige Erfolge als Klaviervirtuose in den USA, neue Werke schuf er kaum, ihm fehlte in der Neuen Welt die Inspiration des alten Russlands. Die Sehnsucht nach dem Eingebundensein in die Natur wie auf seinem Landgut Iwanowka, das er 1917 für immer verlassen hatte, fand in Hertenstein schließlich eine Erfüllung.

Der Virtuose und Geschäftsmann wurde wieder Komponist, schuf seine berühmten Paganini- und die weniger bekannten Corelli-Variationen und eine dritte Sinfonie. Die fand verhaltenen Anklang. Rachmaninoff erinnert sich: „Ihre Aufnahme bei Publikum und Kritikern war säuerlich. Eine Rezension liegt mir besonders schwer im Magen: dass ich keine 3. Symphonie mehr in mir habe. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass dies ein gutes Werk ist. 1939, bei Ausbruch des Kriegs, verließ Rachmaninoff die Schweiz und kehrte zurück nach Amerika.

Sergej Rachmaninoff dirigiert die 3. Sinfonie (Philadelphia Orchestra, 11.12.1939)

Quelle: youtube

Neuerdings kann man sein Anwesen wieder besichtigen. Bis 2012 hatte es noch sein Enkel Alexander bewohnt, danach bemühte sich der russische Gewaltherrscher um den Kauf. Glücklicherweise erwarb nach etlichem Hin und Her der Kanton Luzern die Liegenschaft und wandelte sie zusammen mit der Rachmaninoff-Stiftung zu einem Kultur- und Bildungszentrum um.

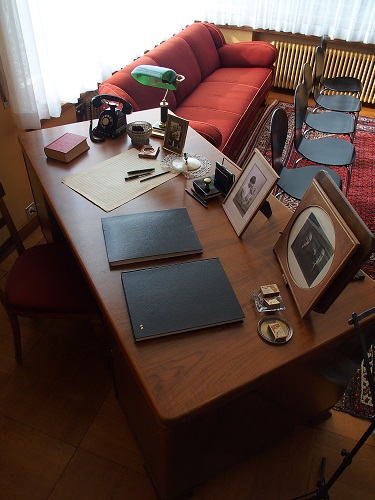

Schlendert man durch die Räume, sieht man eine nahezu unveränderte Einrichtung: Bis auf die Betten ist das Mobiliar noch vorhanden, man staunt über plüschige Sitzgruppen, exotische Lampen und originelle Standuhren, sogar der Geruch der 1930er scheint sich konserviert zu haben. Herzstück ist der angegliederte Kubus zur Seeseite hin: das Musikzimmer mit dem Original Steinway-Flügel von 1934, zur Wand hinzeigend, denn der Meister wollte beim Spielen das Licht auf Händen und Partituren.

Die sind noch in einem Wandregal gesammelt, und der Schreibtisch erweckt den Eindruck, Rachmaninoff könne jederzeit zurückkehren.

Am extra langen Flügel finden heute regelmäßig Konzerte statt und neuerdings auch CD-Aufnahmen. Der litauische Pianist Lukas Geniuşas hat hier kürzlich die erste Piano-Sonate in der schweren Originalfassung eingespielt.

Lukas Geniuşas spielt die Piano-Sonate No 1 in der Villa Senar

Quelle: youtube

Eine schöne Abrundung zum Thema Rachmaninoff wurde mir letzte Woche beim Besuch des Konzerts des Philharmonischen Orchesters Freiburg geschenkt. Die junge, ukrainisch-russische Dirigentin Anna Rakitina war zu Gast und bündelte souverän und mit sagenhafter Übersicht besonders den Schluss-Satz seiner Zweiten in eine mitreißende Dramaturgie.

Melissa Yıldırım, Foto: Nilay Islek

Melissa Yıldırım, Foto: Nilay Islek Rabih Lahoud von Masaa (Foto vom Künstler zur Verfügung gestellt)

Rabih Lahoud von Masaa (Foto vom Künstler zur Verfügung gestellt)

DJ Steloo (Foto: Ensemble Recherche)

DJ Steloo (Foto: Ensemble Recherche)

Foto: Blythe Thomas

Foto: Blythe Thomas