Sílvia Pérez Cruz & Salvador Sobral

Elbphilharmonie Hamburg, 16.11.2025

Philharmonie Köln, 21.11.2025

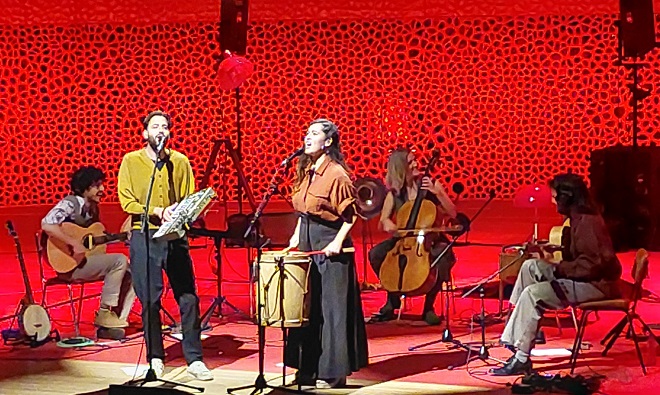

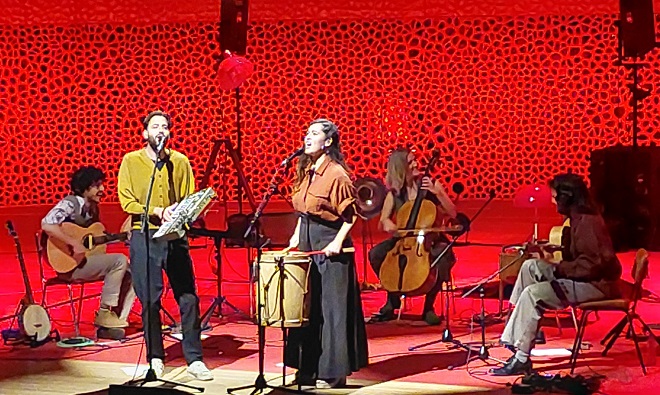

Bunte Vintage-Lampen, ein paar Stühle, dazu das kleine Beistelltischchen mit Wählscheibentelefon, ein schlichter Teppich. Das Bühnenbild soll die Atmosphäre eines intimen Wohnzimmerkonzerts vermitteln – und das inmitten der größten, philharmonischen Konzerthäuser Deutschlands. Doch wer kann einen solchen Spagat mit Leben und Authentizität füllen?

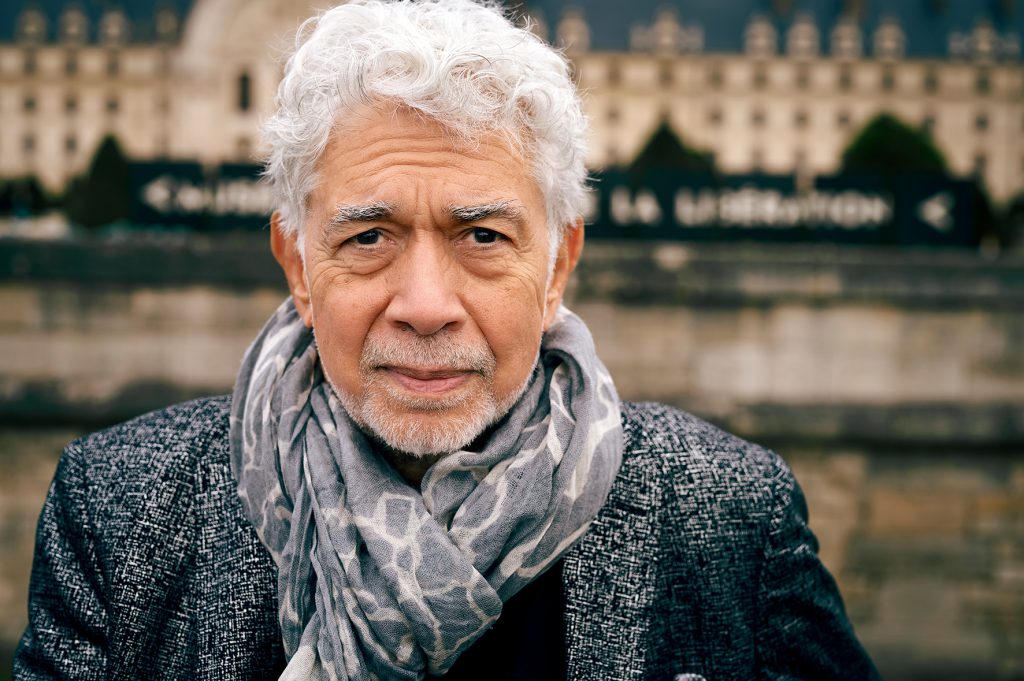

Arm in Arm kommen die beiden, die das vermögen, auf die Bühne – er in sportiver Freizeitkleidung, sie, als möchte sie mit Rock und schicker Bluse auf ein dörfliches Tanzfest gehen. Gefunden haben sie sich, weil sie sich in ihrer gegenseitigen Bewunderung wohl einfach finden mussten: die schönste, warmherzigste und virtuoseste Stimme der katalanischen Musik, und der einstige Eurovision Song Contest-Held, nach dramatischer Herztransplantation einer der führenden Kreativköpfe der neuen portugiesischen Szene. Ihr gemeinsames Album Sílvia & Salvador ist ein unspektakulärer, intimer Meisterstreich, der die Kraft der Menschlichkeit und die Liebe zur Stimme in allen Facetten feiert, ohne Angst vor Sentimentalitäten und Wohlklang, von Barcelona und Lissabon hineingreifend nach Uruguay, Mexiko, Brasilien und auch ins Chanson und in Country-esques.

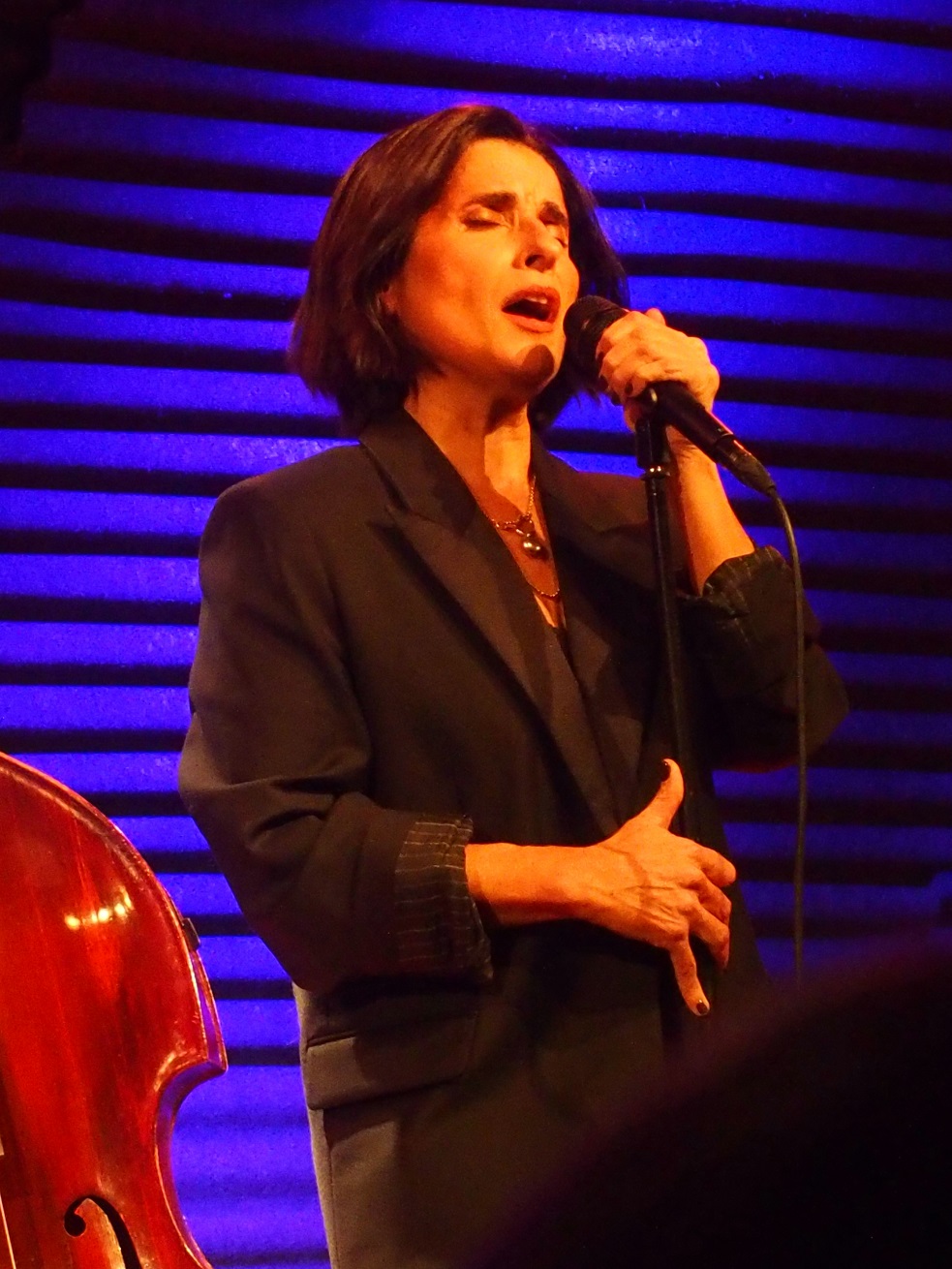

In Deutschland hat das Paar ungleiche Voraussetzungen: Sobral ist durch den ESC und vorherige hiesige Tourneen bekannt, und er kann sich auf eine große Anzahl von Exil-Portugiesen im Auditorium stützen, spricht ein wenig Deutsch, was er in augenzwinkernden Ansagen charmant ausprobiert. Sílvia Pérez Cruz ist nach 25 Jahren Karriere tatsächlich das erste Mal auf deutschen Bühnen zu hören – doch es ist schnell spürbar: Ihr fliegen dank ihres ergreifenden, gewinnenden Naturells und ihrer überwältigenden, vokalen Wärme schnell die Herzen zu.

Bereits im Eröffnungsstück ist klar, dass das Intime im philharmonischen Großbau bestens funktioniert: „Ben Poca Cosa Tens“, mit Worten des Dichters Miquel Martí i Pol, erzählt von der Trennung und der Einsamkeit, und wie diese in einem gewagten Aufschwung im frischesten Licht („llum fresquíssima“) Trost findet. Die beiden Stimmen, verwandt in Timbre und hohem Register, schrauben sich mit großem Atem in höchste Höhen, fliegen schließlich, als würden die Schmerzensschreie in Schwerelosigkeit münden. Und hier muss gleich auch das Loblied der drei Bandmusiker gesungen werden: Berklee-Absolventin Marta Roma bringt durch ihren feinen, eleganten und genauso pfiffig-rhythmischen Cello-Strich kammermusikalisch-klassisches Flair hinein, Dario Barroso aus Tarragona ist ein souveräner, ideenreicher Riff-Kapitän. Die Überraschung im Trio ist aber der Mallorquiner Sebastià Gris, der vor allem mit Mandolinen und Banjo eine feinmaschige Zupf-Textur gestaltet, Volkstümliches clever mit Virtuosentum verknüpft.

Familiäre Nährstoffe bezieht die Show von vielen Freunden und Verwandten der Protagonisten: Der Uruguayo Jorge Drexler hat Sobral und Pérez Cruz „El Corazón Por Delante“ geschenkt, ein mit seligen Terzen gefüllter Gesang, der bei vielen anderen Interpreten ein wenig kitschig anmuten könnte, hier aber zum leutseligen Walzer mit Publikumsbeteiligung wird. Schwester Luisa Sobral und Ehefrau Jenna Thiam sind in der Autorinnenriege zu finden – letztere sorgt mit „L‘Amour Reprend Ses Droits“ (Musik: Carlos Montfort) für den Chanson-Moment des Abends: In Sílvia Pérez Cruz‘ Phrasierung leuchtet hier ein wenig Édith Piaf durch, allerdings befreit von jeglicher Härte der Pariserin. Endgültig zum Wohnzimmer werden die Elb- und die Kölner Philharmonie aber durch „Someone To Sing Me To Sleep“. Barroso leitet hier mit vielen Themenanspielungen romantisch und wehmütig ein, dann verschmilzt er mit den beiden tiefempfundenen Stimmen (der sonst so falsett-verliebte Sobral in erstaunlichen Bass-Lagen) zum spätnächtlichen Lagerfeuer-Moment. Hinter mir sind bewundernde Seufzer zu vernehmen.

Es ist ein Abend, der auch von wechselnden Konstellationen lebt: Sobral lässt es sich nicht nehmen, mit Marta Romas Pizz-Begleitung Max Raabes „Kein Schwein ruft mich an“ aus seiner Überraschungskiste frei zu lassen, in Hamburg lässt das alle hanseatische Reserviertheit schmelzen, im karnevalesken Köln sowieso. Dann schaltet er radikal auf die waidwunde Samba-Ballade „Ella Disse-Me Assim“ um, brüllt seinen Liebesschmerz ohne Mikro in den Saal. Pérez Cruz sorgt für Atemlosigkeit im Auditorium, als sie Lorcas Gedicht „Pequeño Vals Vienés“ von Leonard Cohen zurückstiehlt – dunkler und mit allmählicher Steigerung in Hamburg, dramatischer in Köln mit großer Ornamentik und improvisatorischer Fantasie, die auch einen Seitenpfad zu „Hallelujah“ öffnet. Hier zeigt sich: Aus jedem Song schöpft sie ihr eigenes lichterfülltes Universum.

Der finalen Kurve sind die lebhafteren, mitreißenderen Stücke vorbehalten: Mit beherztem Schlag auf der großen Trommel kommt Erdigkeit in Sobrals „Mudando Os Ventos“. Und in „Muerte Chiquita“ geht Pérez Cruz auf eine genauso spielerische wie feurige Flamenco-Exkursion, die einen in die Knie zwingt. Das Publikum fordert Zugaben und bekommt zwei denkbar grandiose: Für ihr „Mañana“ im Stil einer bittersüßen mexikanischen Ranchera wird Sílvia Pérez Cruz zur Gesangslehrerin, und die steifen Ränge der Philharmonie quellen über vor Herzschmerz. Schlussschwung gibt es mit Sobrals „Anda Estragar-Me Os Planos“, mit einem zarten Hauch von Western-Saloon. Der Abstecher der beiden Koryphäen von der Iberischen Halbinsel brachte eine große Portion Winterglück in diese klirrend kalten Novembertage.

Der finalen Kurve sind die lebhafteren, mitreißenderen Stücke vorbehalten: Mit beherztem Schlag auf der großen Trommel kommt Erdigkeit in Sobrals „Mudando Os Ventos“. Und in „Muerte Chiquita“ geht Pérez Cruz auf eine genauso spielerische wie feurige Flamenco-Exkursion, die einen in die Knie zwingt. Das Publikum fordert Zugaben und bekommt zwei denkbar grandiose: Für ihr „Mañana“ im Stil einer bittersüßen mexikanischen Ranchera wird Sílvia Pérez Cruz zur Gesangslehrerin, und die steifen Ränge der Philharmonie quellen über vor Herzschmerz. Schlussschwung gibt es mit Sobrals „Anda Estragar-Me Os Planos“, mit einem zarten Hauch von Western-Saloon. Der Abstecher der beiden Koryphäen von der Iberischen Halbinsel brachte eine große Portion Winterglück in diese klirrend kalten Novembertage.

© Stefan Franzen

Foto: Jean Baptiste Millot

Foto: Jean Baptiste Millot

Der finalen Kurve sind die lebhafteren, mitreißenderen Stücke vorbehalten: Mit beherztem Schlag auf der großen Trommel kommt Erdigkeit in Sobrals „Mudando Os Ventos“. Und in „Muerte Chiquita“ geht Pérez Cruz auf eine genauso spielerische wie feurige Flamenco-Exkursion, die einen in die Knie zwingt. Das Publikum fordert Zugaben und bekommt zwei denkbar grandiose: Für ihr „Mañana“ im Stil einer bittersüßen mexikanischen Ranchera wird Sílvia Pérez Cruz zur Gesangslehrerin, und die steifen Ränge der Philharmonie quellen über vor Herzschmerz. Schlussschwung gibt es mit Sobrals „Anda Estragar-Me Os Planos“, mit einem zarten Hauch von Western-Saloon. Der Abstecher der beiden Koryphäen von der Iberischen Halbinsel brachte eine große Portion Winterglück in diese klirrend kalten Novembertage.

Der finalen Kurve sind die lebhafteren, mitreißenderen Stücke vorbehalten: Mit beherztem Schlag auf der großen Trommel kommt Erdigkeit in Sobrals „Mudando Os Ventos“. Und in „Muerte Chiquita“ geht Pérez Cruz auf eine genauso spielerische wie feurige Flamenco-Exkursion, die einen in die Knie zwingt. Das Publikum fordert Zugaben und bekommt zwei denkbar grandiose: Für ihr „Mañana“ im Stil einer bittersüßen mexikanischen Ranchera wird Sílvia Pérez Cruz zur Gesangslehrerin, und die steifen Ränge der Philharmonie quellen über vor Herzschmerz. Schlussschwung gibt es mit Sobrals „Anda Estragar-Me Os Planos“, mit einem zarten Hauch von Western-Saloon. Der Abstecher der beiden Koryphäen von der Iberischen Halbinsel brachte eine große Portion Winterglück in diese klirrend kalten Novembertage.

alle Fotos: Stefan Franzen

alle Fotos: Stefan Franzen