Er ist eines der unbestrittenen Genies der Popgeschichte: Jeff Lynne, Mastermind des Electric Light Orchestras (ELO), Produzent für George Harrison, Roy Orbison und die Beatles, veröffentlicht das erste als „ELO“-Produktion betitelte Album seit 2001. Aus diesem Anlass blicke ich auf 45 Jahre Karriere zurück.

Das britische Musikblog The Quietus nannte ihn „Jesus of the Uncool“. Man kann es aber auch so herum sehen: Jeff Lynnes Frisur und Styling sind genauso zeitlos wie seine Musik. Der Sänger, Gitarrist, Songwriter und Produzent aus Birmingham hat seit Ende der 1960er einen unverwechselbaren Sound aus Romantik und Rock’n’Roll, aus Science Fiction und Symphonik geschaffen. Nach turbulenten frühen Experimentalrock-Jahren führt er das Electric Light Orchestra (ELO) zum Welterfolg, war Mitglied der Traveling Wilburys, produzierte George Harrison, Roy Orbison und Tom Petty, stand kürzlich gar am Pult für Bryan Adams. Im September 2014 betrat er nach einem Vierteljahrhundert erstmals wieder eine Bühne, und das gleich vor 50.000 Menschen im Londoner Hyde Park. Nach dem Live-Comeback gibt es mit „Alone In The Universe“ nun ein neues „ELO“-Album des 67-jährigen, der wie kaum ein anderer das Gespür für den perfekten Popsong hat.

1. Jeff Lynne’s ELO: „When I Was A Boy“ (2015)

Quelle: youtube

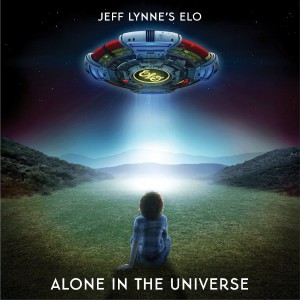

Es steht zwar ELO auf der Verpackung, und auch das Raumschiff als Erkennungsmerkmal der Band thront auf dem Coverhimmel. Doch drinnen ist nicht das Electric Light Orchestra, sondern nur Lynne, der als Perfektionist auf dem neuen Opus alle Instrumente selbst betätigt. Und einmal mehr trendfreie Dreiminuten-Miniaturen liefert, mit starken Anleihen bei den Beatles, bei den barocken SpielfIguren von Bach oder auch mal beim Schmelz eines Roy Orbinson. Die unverkennbaren harmonischen Wendungen sind da, die geschichteten Backgroundchöre, die schlurfigen Drums, die Streichereinwürfe, die sekundengenau getrimmten Gitarrensoli. In der Singleauskopplung erinnert er sich, wie seine Musikerträume begannen. Der Weltstar grüßt zurück zum kleinen Bub. Weiterlesen