Hier gibt es in der Nachlese noch ein paar schöne Fotos, die mir ein lieber Besucher der Lesung/Listening Session zugeschickt hat.

Hier gibt es in der Nachlese noch ein paar schöne Fotos, die mir ein lieber Besucher der Lesung/Listening Session zugeschickt hat.

Liebe Mitreisenden,

Liebe Mitreisenden,

herzlichen Dank für Eure Offenheit, mich am vergangenen Sonntag während der Lesung und Listening Session zu meinem Buchrelease im Jazzhaus Freiburg so stimmungsvoll, begeistert und anregend zu begleiten. Ungefähr 100 Gäste haben die Geburt von „Ohren auf Weltreise“ mit mir gefeiert und sich auf fremde Töne eingelassen.

Danke an alle, die mich im Vorfeld in der Werbung und während des Abends mit Technik und Logistik unterstützt haben, insbesondere Ingo, Kathi, Kyara, Renate, Gina, Jürgen, Christopher, René, Wolfgang und Jens. Muito obrigado auch für Eure tolle Resonanz im Nachklang!

Besonders freue ich mich darüber, dass Matthieu Saglio mit mir die Bühne geteilt hat und nach meinem Part ein wirklich überirdisches Set gespielt hat. Merci mille fois, Matthieu!

Euer Stefan

KKL Luzern, 6.9.2022

KKL Luzern, 6.9.2022 „Das Lied von der Erde“, Elbphilharmonie Hamburg, 7.6.

„Das Lied von der Erde“, Elbphilharmonie Hamburg, 7.6.

Libor Šima, Focus Stan Getz, E-Werk Freiburg 25.11.

Libor Šima, Focus Stan Getz, E-Werk Freiburg 25.11. CATT

CATT

Jazzhaus Freiburg

07.12.2022

Das Wendland – ein fruchtbarer Boden nicht nur für die Ökobewegung. „Zwischen Wäldern, Feldern, klassischem Pianounterricht und Posaunenchören“ ist Catharina Schorling dort aufgewachsen, verrät ihr Pressezettel. Als Mittzwanzigerin hat sie einen erstaunlichen Weg hinter sich: Versiert auf Klavier, Gitarre, Trompete, Posaune und Waldhorn veröffentlichte sie seit 2018 in viel Solo-Tüftelei zwei EPs und einen Longplayer, hat sich in etlichen Teamworks, etwa mit Niels Frevert und dem Filmorchester Babelsberg erprobt. Fürs zweite Album macht Schorling, Künstlermarke CATT, den Schritt zur Band. Die Show, die sie in dieser Besetzung im Jazzhaus hinlegte, ließ aus dem Staunen nicht mehr herauskommen.

Junge bis sehr junge Frauen bevölkern das Gewölbe, dazwischen ein paar ältere Semester. Goldrichtig sind hier alle: denn Schorling kreiert zeitlose Liedkunst mit Ideenfülle und Raffinesse auf handwerklich höchstem Niveau. Song-Intros, die heute oft als verzichtbar gelten, sind bei ihr gleich mal klassisch ausgefeilte Prologe. Melodien schwingen sich von Ohrwurm-Passagen zu soulig jauchzenden Schleifen, wie etwa in „Moon“. „The Space“ hält als Überraschung organische Loops mit Trompete und Posaune parat, Folk-Tugenden mit Open Tuning auf der Gitarre begeistern in „I’m The Wind“.

Und dann die Band, der zweite Star des Abends: Mit knackigen Funkriffs grundiert Paul Rundel in „Willow Tree“, wechselt auch mal empfindsam zur Bratsche, flicht von seiner Moog-Station selten gehörte Keyboardeffekte ein. Drummer Michèl Martins Almeida hat genau das richtige Feingefühl, den Sound nicht mit zu viel Physis mundtot zu machen. Und immer wieder Gitarrist Felix Anton Remm: Sein grandioser Umgang mit Hall katapultiert hinaus in die Weiten des Alls, oder, im fantastisch sich steigernden „Sea“, mit Möwen-Sounds an den Küstensaum. „Ein Song kann eine Heimat sein“, bekennt Schorling. An diesem Abend hat sie vielen ein Obdach gegeben. Und die Erkenntnis: Songwriting aus Deutschland kann auch jenseits vom Feuilleton-Pop auf der einen und Radio-Dutzendware auf der anderen Seite richtig begeistern.

© Stefan Franzen, erschienen in der Badischen Zeitung, Ausgabe 10.12.2022

Awa Ly

Safe & Sound

(Flowfish Records/Broken Silence)

Heute hätte die Senegalesin Awa Ly das Tollhaus Karlsruhe beehrt, um ihr neues Album Safe & Sound vorzustellen. Aus bekannten Gründen wird das nicht passieren. Als kleinen Ersatz hier mein Porträt dieser grandiosen Künstlerin, die wir hoffentlich nach überstandener Pandemie mit einem Ersatzkonzert begrüßen dürfen. Alles Gute nach Italien, Awa! Und bitte schaut mal auf der Seite des Tollhauses vorbei, das eine Fülle an Streams und Podcasts während dieser schwierigen Wochen anbietet. Auch Awa Ly sendet uns hier ihre musikalischen Grüße.

„Dass man im Jahre 2020 darum noch kämpfen muss! Dafür habe ich keine Worte.“ Mehrmals sagt Awa Ly das während unseres Interviews. Die Senegalesin mit Wohnsitz Italien ist eine Anwältin für die Menschlichkeit, und das probate Mittel für ihren Kampf ist Musik, denn damit, so ihre Überzeugung, könne man eben am direktesten die Herzen erreichen. Nachdem sie auf ihrem Debüt Five And A Feather, das sie 2017 im Jazzhaus und auf dem Stimmen-Festival vorstellte, noch eher akustisch unterwegs war, hat sich ihr Sound mit dem Produzenten Polérik Rouvière jetzt merklich verändert. „Schon als ich die ersten Lieder schrieb, fühlte ich eine hypnotische, berauschende Rhythmik in mir“, erklärt sie. „Eine Rhythmik, die mich an die Erde erinnert, fast tribal ist, aber nicht nur im afrikanischen Sinne. Denn der Rhythmus spielte ja seit der grauen Vorzeit in der Menschheitsgeschichte immer eine Rolle, wenn man sich in einen anderen Zustand, eine Trance versetzen wollte.“

Tatsächlich sind die Songs auf Safe & Sound geprägt von Call and Response-Chören, von jeder Art von perkussiver Gestaltung bis hin zu Klatschen und Trommeln auf der Wasseroberfläche, aber auch dem dezenten Gebrauch von Elektronik. Den Gegenpol stellt ein Streichquartett dar, das in einigen Songs für eine europäische Akzentuierung sorgt. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Gleichgewicht, das wir da gefunden haben“, sagt Awa Ly, für die die Arbeit mit klassischen Streichern ein Premiere war, bei der sie viel gelernt habe.

Awa Ly sieht sich als eine moderne Schamanin, die ihrem Publikum mit jedem Song eine kleine Frage mit auf den Weg gibt, Fragen nach dem Platz des Einzelnen in seiner Umgebung, in der Natur, ja, im Universum. „Es ist eine Einladung zur Innenschau, dafür, dass du dich selbst kennenlernen kannst. Erst einmal für seine Seele zu sorgen hat nichts mit Egoismus zu tun, erst wenn du dich selbst kennst, kannst du Neugier für die anderen entwickeln.“ Diese Innenschau fehlt heute, so sagt sie.

Ein schönes Sinnbild dafür ist das Video zu ihrer Single „Close Your Eyes“. Lange Reihen von Menschen stehen da in einer Lagerhalle, sie starren auf ihre Smartphones, aber ihre Augen sind verbunden. „Das Smartphone ist nur ein Symbol für alle Bildschirme, Radios, Zeitungen, aus denen gefilterte Infos auf uns einströmen, die wir für bare Münze nehmen. Es ist wichtig, dass wir uns selbst befragen, was davon uns guttut. Der feine Unterschied zwischen anschauen und hinschauen.“ Vorbild ist für sie etwa die sudanesische Freiheitsaktivistin Alaa Sanah, die durch flammende Reden die Bevölkerung für ihre Selbstbestimmung wachrüttelte, und die sie im Clip zu „Close Your Eyes“ verkörpert. Vorbild ist aber auch eine ungenannte spirituelle Leitfigur, der sie den Song „Mesmerizing“ gewidmet hat, weil sie sie durch die Entwicklung des Albums begleitet hat. „Mir geht es nicht um feministische Appelle“, stellt Awa Ly klar, „ich kämpfe für die Menschlichkeit an sich. Aber natürlich bin eine Frau, fühle als Frau, und ich fühle, dass ich das Recht habe, alles zu tun. Bedauerlicherweise gilt das ja noch lange nicht für alle Frauen.“

Dass Awa Ly ihre neue CD Safe & Sound genannt hat, war eine Art Eingebung, wie sie sagt. Nach den Aufnahmen stand ihr diese Zeile förmlich vor Augen. Ihre Musik begreift sie als Schutzraum, eine Sicherheitszone, in die man eintauchen kann, wenigsten für die Zeit des Hörens. Für Ly, die sich als Senegalesin mit Lebenszentrum Europa für die Geflüchteten engagiert, ist es unbegreiflich, dass über das Ob und Wie der Rettung von Menschen aus dem Mittelmeer debattiert werden muss. „Ich habe das Privileg, dass ich nicht aus politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Problemen heraus fliehen musste. Daher habe ich die Verpflichtung, denen Halt zu geben, die dieses Glück nicht haben.“

© Stefan Franzen

Sílvia Pérez Cruz, Café de la Danse Paris, 7.2.

Sílvia Pérez Cruz, Café de la Danse Paris, 7.2.

Foto: Justin Higuchi

Foto: Justin HiguchiSophie Auster

Jazzhaus Freiburg

15.11.2019

Musikerkinder von Musikereltern haben es schwer, sind ständig bohrenden Vergleichen ausgesetzt. Befreiter aufsingen und -spielen können die Sprösslinge von Literateneltern, sie haben sich ihre eigene Künstlersphäre erobert, und trotzdem umgibt sie der familiäre Nimbus. „Gerne mal die Eltern erwähnen“, wünscht sich Sophie Austers Promo-Firma von den Journalisten. Das ist aber gar nicht nötig ist, denn die 32-jährige New Yorkerin kann sich auf ihre eigenen Meriten berufen. Seit dreizehn Jahren ist sie eine der interessanteren Singer/Songwriterinnen im Gewühle der vielen Kolleginnen am Hudson, noch länger ist sie auf der Kinoleinwand zu sehen. Im Jazzhaus Freiburg feierte sie am Freitagabend ihren europäischen Tour-Auftakt.

Austers Songs leben auf der aktuellen CD Next Time von fülligem Popsound, träumerischen Hall-Räumen und cleveren Bläsertexturen. Doch sie haben die Klasse, auf der Bühne auch in einem kargen Trio-Setting zu funktionieren, denn allein diese Stimme nimmt sofort gefangen: mit suggestiv-souligen Tiefen, die ein wenig an Annie Lennox erinnern, aber auch mit leuchtenden Höhen in mäandernden, textlosen Uuuuh-Phrasen. Auster ist keine Rampensau, aber noch weniger Mauerblümchen, und da kommt ihr vielleicht die parallele Schauspielerinnenlaufbahn zupass: Sie setzt auf gezielte Flirts mit dem Publikum, ein angedeutetes Küsschen hier, eine hochgezogene Augenbraue da, Textstellen und Trommelwirbel untermalt sie mit tiefen Blicken und dem Spiel ihrer Finger. Fast ein wenig überzogen wirkt ihre schmerzvolle Mimik, denn nur ganz selten bricht diese Stimme aus dem Wohlklang aus, faucht mal andeutungsweise, steigert sich mal kurz in wütendes Glühen, wird nur für ein Songfinale zum Vamp. Vom reduzierten Drum-Set kommt dafür stets kernige und präzise Unterstützung, die an keiner Stelle die Vocals übertüncht, und aus den Keyboards schlüpfen sehr variantenreich mal glasig funkelnde Farben à la Sixties, mal knallig-bunte Achtziger-Anleihen wie in der aktuellen Single „If I Could“.

Zwischen diesen beiden Jahrzehnten spreizen sich oft die Bezüge des Songrepertoires, in dem sich Doppelbödigkeiten verbergen: Der „Dollar Man“ schleicht sich hintergründig mit Dub-Bässen an, das als Trinklied angekündigte „Tom Collins“ ist nicht raubeinig, sondern voll schmachtender Bitterkeit. Und zeigt sie im träumerischen „Mary Jane‘s“ nicht plötzlich den Stinkefinger? Dass Auster auch den hohen Gipfel klassischer Songwritingkunst erklimmen kann, zeigt sich in „Black Water“, eine grandiose Ballade mit melodischer Dichte und harmonischen Schattierungen im ruhigen Fluss. Ihre Eigenkompositionen bereichert sie mit Covermaterial, das alles andere als naheliegend ist: Die selten gehörte Freddie Mercury-Nummer „Cool Cats“ kommt zu femininen Ehren, und der frühe Soulhit „Baby, It’s You“ von den Shirelles erhält eine elegant modernisierte Politur.

In den Zugaben noch zwei völlig konträre Facetten der Sophie Auster: Ihr Hit „Mexico“, ein lauer Shakira-Verschnitt, bleibt weit unter ihren Qualitäten. Die strahlen nochmals in einem unveröffentlichten Stück, in dem sie mit akustischer Gitarre zur Folklady wird. Doch auch hier lauert ein kleiner Abgrund: Es ist einem Ex-Lover gewidmet, der sich ohne Ankündigung von ihr zurückzog – ein Thema, das fast aus einem der Romane ihres Vaters stammen könnte. Bei den nächsten Lesungen von Paul Auster und Siri Hustvedt also gerne auch mal die Tochter erwähnen.

© Stefan Franzen, erschienen in der Badischen Zeitung, Ausgabe 18.11.2019

Foto: Stefan Franzen

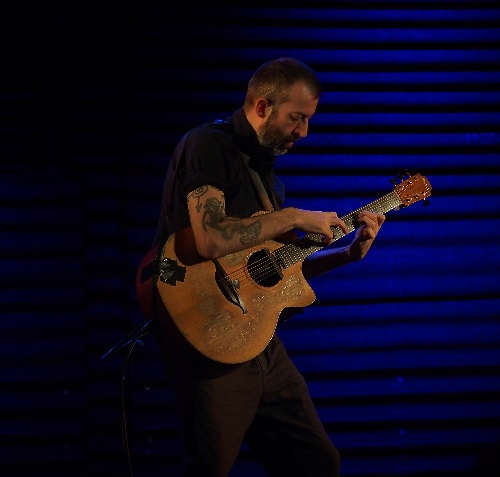

Jon Gomm

Jazzhaus Freiburg, 17.02.2018

Ein nervtötendes Fiepen durchdringt das Jazzhaus-Gewölbe, niemand kann es lokalisieren. „Da ist ein Scheinwerfer kaputt“, sagt Jon Gomm, und als der Pultmeister ihn abblendet, ist das Fiepen weg. Als er mit seiner Gitarre eine Kick-Drum imitiert und es seltsam scheppert, weiß er gleich: Ein Bierglas auf einer Monitorbox ist der Übeltäter. Schwer vorstellbar, wo die Wahrnehmungsschwelle dieses Mannes endet. Er habe „Fledermausohren“, sagt der 40-jährige Brite über sich selbst, und die nutzt er auf die bestmögliche Art.

Aus der Gitarre ein Einmannorchester machen, das ist in den letzten 80 Jahren von Bukka White bis Andy McKee immer wieder versucht worden. Doch Jon Gomm treibt es auf die Spitze: Wer ihm zuschaut, hat manchmal den Eindruck, dass da ein Mann zum organischen Zahnradwerk wird, dass ein Bildhauer ein Artefakt aus einem Stück Holz heraus schnitzt. Seine sechssaitige Lowden, die er „Wilma“ nennt, muss tatsächlich Einiges aushalten: Im Laufe der Jahre ist sie durch die Bearbeitung mit Handflächen, Fingerkuppen und Knöcheln arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Der „shabby look“, dank Jon Gomm ist er auch im Gitarrenmetier angekommen.

Foto: Stefan Franzen

Selten schlägt Gomm noch die Saiten, er praktiziert ein rasantes Tapping mit beiden Händen, zaubert glasige Oberton-Melodien, erzeugt Slide-Effekte mit den Stimmwirbeln. Durch zwei Dutzend verschiedene offene Stimmungen erweitert er den Tonumfang bis in abgrundtiefe Bässe hinein, und Decke, Zargen und Hals werden zu Basstrommel, Snare und Tom. Wohltuend: Unter seinen Effektpedalen findet sich nicht das ausgelutschte Werkzeug namens Loop-Station, um Rhythmen und Melodien zu schichten, selbst Echos setzt er nur sparsam ein. Dieser Working Class-Guitarrero aus Blackpool ist sich selbst Kontrapunkt genug. Nun könnte das alles in akustischer Akrobatik enden, in Trapezkunst zum Selbstzweck.

Als er mal zwei Minütchen rasanten Barock einschiebt, wirkt das wie eine Persiflage auf die selbstverliebten Saltoschläger seiner Zunft. Denn Gomm ist eben nicht die eierlegende Wollmilchrampensau, sondern ein eigentlich bescheidener Musiker mit Wärme und großer Seele, was sich sofort wahrnehmen lässt, wenn man mal die Augen schließt, um das zappelige Bühnengeschehen auszublenden. Bei einem zärtlichen, fast indisch angehauchten Lied für seine kleine Tochter begleitet er sich mit Falsettgesang, an filigranes fernöstliches Lautenspiel erinnert ein Stück, dass er enteigneten chinesischen Bauern widmet.

Und Gomm groovt, völlig unverkopft: etwa, als er für Chaka Khans „Ain‘t Nobody“ zum kompletten Funkorchester wird, oder wenn er seinen Workshop „Wie imitiere ich mit einer Gitarre eine komplette Reggae-Band“ gibt. Richtig unterhaltsam wird die Show, wenn er das Publikum anspricht, teils auf Deutsch, schließlich hat er schon vor zehn Jahren Gig-Erfahrung in kleinen bayrischen Bierbeisln gesammelt, und ein „Fuck Brexit“ kommt ihm herzhaft von den Lippen. Genauso wütend ist er auf die Musikindustrie mit ihren zweifelhaften Erfindungen namens „X-Factor“ und „The Voice“. „Burn the factories down!“, ist denn auch seine Forderung, singend vom Gewölbe unterstützt. Er entzieht sich dieser Maschinerie konsequent, nutzt aber sehr agil die sozialen Medien: Deshalb sitzen im gut besuchten Jazzhaus nicht nur ältere Gitarrenfreaks, sondern auch viele junge Pärchen.

Doch dann wird es ganz still. Jon Gomm erzählt von seiner bipolaren Störung, und im anschließenden Stück, ein ergreifendes, verzerrt-verzweifeltes Lamento, reist man mit ihm in seinen Kopf, erlebt die Depressionen, die Schlaf- und Hilflosigkeit. Wie in keinem anderen Stück an diesem Abend werden Gomm, seine zerfurchte Wilma und das Publikum eins.

© Stefan Franzen

Lizz Wright

Jazzhaus Freiburg

15.02.2017

Die Pfarrerstochter aus Hahira, Georgia ist mit ihrer seelenvollen, erdigen Altstimme ein allegorischer Gegenentwurf zu all den spaltenden Absurditäten aus Übersee, die uns die Tagespolitik derzeit um die Ohren haut. Sie eint Gospel und Jazz, Folk und Country, schöpft aus der Poesie des Civil Rights Movements, besucht aber auch Neil Young oder die Bee Gees. Kurzum: Sie formt die Vielfalt Amerikas zu ihrer Marke. Welche Bühnensouveränität die 36-Jährige in den letzten Jahren dabei gewonnen hat, zeigt sich schon, als sie nur mit ihrem Pianisten Kenny Banks beginnt: Das zärtliche „The Nearness Of You“ aus dem Repertoire von Ella Fitzgerald lebt von großen Gesten mit ausgebreiteten Armen und Dialogen von fröhlicher Sinnlichkeit, geht fast nahtlos in „Walk With Me, Lord“ mit seinen dunklen Spiritual-Farben über: Das Miteinander von Gospel und irdischer Liebe ist bei Lizz Wright selbstverständlich geworden.

Vor dem Auftritt sei sie automatisch Richtung Theater gelaufen, verrät sie augenzwinkernd, denn da sang sie vor ein paar Jahren zum Jubiläum des Jazzhauses. Als ihr dann klar wurde, dass sie im „Keller“ spielen soll, habe sie sich schon gefragt: „Bin ich runtergestuft worden?“ In Wahrheit empfindet jeder diesen Abend, inklusive Lizz Wright selbst, als „Upgrade“: Im engen Gewölbe kommt es zu einer Schwingung mit dem Publikum, wie man sie nur ganz selten erlebt. Neil Youngs „Old Man“ geht donnernd aufs Auditorium herab, mit kochender Orgel und einer großartigen Bluesrock-Einlage des Gitarristen Martin Kolarides, der an anderer Stelle fließende Jazzlyrik im Stil von Pat Metheny zaubert. In „Somewhere Down The Mystic“ malt Wright spirituelle Naturbilder, ihre Stimme schwingt sich majestätisch auf wie ein Adler über der Schlucht, und Bassist Nicholas D‘Amato flicht in sein singendes Bass-Solo organisch ein paar funkige Slaps ein. Von samtener Traurigkeit ist „Stop“, ein Flehen darum, dass eine Liebe nicht zu Ende gehen möge, eingeleitet nur mit Tropfen aus dem Piano. Und mit leisem Pinselstrich begleitet Drummer Che Marshall, der oft mit feinmechanischem Wirbeln und Strichen auf den Zimbeln auffällt, die Ballade „Stars Fell On Alabama“: Als sie über den Meteorschauer singt, wird Wrights Stimme zum ehrfürchtigen Hauch.

„Freiheit, rufe mich, und ich antworte“, singt sie zu den aufgekratzten, funkigen Rhythmen des Finalstücks. „Wir haben unser Wasser verloren, durch Verletzung und Gier, aber ich kann dir einen ganzen Fluss weinen aus meinem Kampf, aus Mühe und Not. Freiheit, du hast es schwer in einer Welt wie dieser.“ Als sie sich ein letztes Mal verbeugt, mit ihrer Hand auf dem Herz, ist Lizz Wright anzumerken, wie ergriffen sie vom Minuten dauernden Applaus ist. Der Triumph des wahren, freien Amerikas, er ließ sich für zwei Stunden mit Ohren hören und Händen greifen.

© Stefan Franzen

Vor mehr als zehn Jahren brach die Sängerin Magdalena Ganter aus Hinterzarten im Schwarzwald nach Berlin auf. Dort schuf sie mit Keyboarder Simon Steger und Drummer Martin Bach als Mockemalör einen unverwechselbaren Sound zwischen Elektropop, Chanson und Variété. Jetzt sind sie mit dem Album Riesen auf Tour – dazu ein kurzes Gespräch mit Magdalena, das ich im Sommer geführt habe.

Vor mehr als zehn Jahren brach die Sängerin Magdalena Ganter aus Hinterzarten im Schwarzwald nach Berlin auf. Dort schuf sie mit Keyboarder Simon Steger und Drummer Martin Bach als Mockemalör einen unverwechselbaren Sound zwischen Elektropop, Chanson und Variété. Jetzt sind sie mit dem Album Riesen auf Tour – dazu ein kurzes Gespräch mit Magdalena, das ich im Sommer geführt habe.

Magdalena Ganter, der Name eurer Band ist sehr einprägsam, trotzdem wissen die Wenigsten, was sich dahinter verbirgt!

Ganter: „Mocke“ ist ein alemannischer Begriff für ein Stück, eine Einheit, und das Malheur ist ja im Französischen das Missgeschick. In der Kombination bekommt es bei uns aber eine etwas andere Bedeutung: ein schönes Missgeschick.

Auf eurem ersten Album Schwarzer Wald hast du noch Alemannisch gesungen, Riesen ist ausschließlich auf Hochdeutsch. Warum dieser Sinneswandel?

Ganter: Damals hat der Dialekt für mich Sinn ergeben, denn das war die Auseinandersetzung mit den eigenen Wurzeln, die Besinnung auf die Herkunft, auch eine Art Verschlüsselung, da ich über die Region hinaus nicht verstanden wurde. Aber die nächste Stufe war: Hey, ich habe Lust verstanden zu werden und ich brauche mich nicht mehr verstecken. Denn jetzt fühle ich mich in Berlin angekommen, hier denke und schreibe ich auf Hochdeutsch. Es wäre ein Umweg, alles wieder ins Alemannische zu verpacken. Weiterlesen