Die Berner Bassistin und Bandleaderin Eva Kesselring, die sich als Künstlerin Eva Kess nennt, hat mitten in Zeiten des Social Distancing ein Kunststück fertiggebracht: In den Winterthurer Hard Studios spielte sie mit 14 Musikern innerhalb von drei Tagen ein Large Ensemble-Album ein. Die Botschaft dieses Albums ist einfach, die Musik aber spannend und komplex. Mit Eva Kess habe ich über den „Inter-Musical Love Letter“ für die Sendung Jazz & World aktuell auf SRF 2 gesprochen. Ausstrahlung ist am Dienstag, den 08.02. ab 20h, Wiederholung am 11.02. ab 21h. Die Sendung ist im Live-Stream zu hören, in der Schweiz auch im Podcast danach.

!green belt ON AIR!

Hinweise auf meine Beiträge und Features im Rundfunk

Verzahnte Raffinesse

Renaud García-Fons

Renaud García-Fons

Le Souffle Des Cordes

(e-motive records/Galileo)

Seit den 1990ern ist es die Philosophie des franko-katalanischen Kontrabassisten Renaud García-Fons, Geographien und Epochen miteinander zu verbinden, Klänge des Mittelmeers und des Nahen Ostens mit der Alten Musik und Barock, Jazz mit musique du monde. Auf seinem neuen Werk tut er das nur mit Saiteninstrumenten. Sechs Streicher, ein Hackbrett, eine Flamencogitarre: Das ist die schlanke Rezeptur, aus der ein Füllhorn an Imaginationen zwischen Spanien, Frankreich, Balkan, Persien und China erwächst. Der Titel „Le Souffle Des Cordes“ könnte zunächst etwas verwirren. Atmende Streicher? Doch „souffle“ meint auch den Hauch, das Rauschen und Zischen, den spirituellen und poetischen Odem. Und davon gibt es genug während der knappen Stunde.

Etwa im schwebenden, obertonreichen Tanz der Stachelgeige Kemence während „Le Bal Des Haftan“. Im unmerklichen Wechsel von chinesischer Fünftonskala zum Mali-Blues in „Qi Yun“, oder im fliegenden Bulería-Rhythmus von „Jinete Viento“, inspiriert durch ein Gedicht von Federico García Lorca. Am schönsten funktioniert die Verzahnung der Stile in „Mamamouchi“, einer Molière-Figur nachempfunden: Von Vivaldi zu osmanischen Tönen und hinein in eine spanische Fandango geht diese rasante Humoreske. Mehr zu Renaud García-Fons‘ neuem Werk gibt es am 14.12. auf SRF 2 Kultur in meinem Interview-Beitrag über ihn: in der von Roman Hošek Sendung Jazz & World aktuell ab 20h, Wiederholung am 17.12. ab 21h.

Radiotipp: Afghanische Passage

Mit dem Abzug der westlichen «Befreier» aus Afghanistan 2021 kehrten die alten Machthaber zurück. Zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Situation für sie dramatisch verändert hat, gibt das Streaming-Festival „Female Voice of Afghanistan“ einigen Sängerinnen des Landes eine globale Plattform.

Noch im Juli reisten die iranische Musikethnologin Yalda Yazdani und Andreas Rochholl, Leiter der Zeitgenössischen Oper Berlin, nach Kabul. Sie porträtierten junge, mutige Musikerinnen, die sich dem islamischen Verhaltenskodex und westlicher Fremdbestimmung entgegenstellen. Sie filmten Konzerte und leiteten Teamworks mit europäischen Künstler*innen in die Wege. Unter den neuen Vorzeichen ist „Female Voice of Afghanistan“ zum Politikum geworden. „Stimmen gegen das Trauma“, mein 55-Minuten-Feature über das Festival, lässt die Initiator*innen, vor allem aber die Sängerinnen zu Wort kommen. Einige mussten mittlerweile unter erschütternden Umständen fliehen.

Das Feature wird am Freitag, den 26.11. in der radiophonen Reihe „Passage“ auf SRF 2 Kultur von 20 bis 21h ausgestrahlt und ist auch danach im Podcast auf der SRF 2-Seite zu hören.

Sadiqa Madadgar & Petra Nachtmanova: „Dar Fasle Bahar Mila Mikardim“

Quelle: youtube

Synthese statt Exotik I

Der Klang der Langhalslaute Sitar ist für westliche Hörer geradezu ein Synonym für indische Musik. Das hat auch dazu geführt, dass die Sitar eine Art musikalisches Klischee geworden ist. Der in Köln lebende Inder Hindol Deb sucht nach neuen Wegen, das Instrument in den europäischen Jazz einzugliedern. Auf seinem Album Essence Of Duality hat er das ziemlich überzeugend geschafft – mit einem Jazzquartett, das sich zwischen europäischer Musiktradition und hindustanischem Raga-System ganz neue Wege bahnt.

SRF 2 Kultur sendet meinen Beitrag über Hindol Deb am Dienstag, den 05.10. in der Sendung Jazz & World aktuell ab 20h (Wiederholung am 08.10. ab 21h). Zu hören im Stream, oder in der Schweiz auch nach Ausstrahlung im Podcast:

Mentoring und Förderung – Jazz und World aktuell – SRF

Hindol Deb: „Journey To Kedarnath“

Quelle: youtube

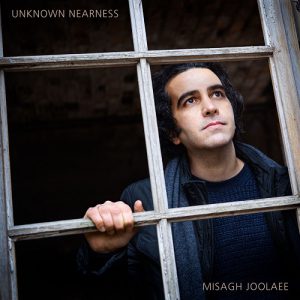

Ungekannte Nähe

Der iranische Musiker Misagh Joolaee ist einer der erstaunlichsten Erneuerer der klassischen persischen Musik. Von seiner Wahlheimat Berlin aus geht der Virtuose auf der Stachelgeige Kamancheh zumBeispiel Teamworks mit deutschen und türkischen Kollegen ein, hat einen breiten Hintergrund von Barock bis Flamenco. Jetzt ist sein erstes Soloalbum Unknown Nearness erschienen. Darüber, und über die Geheimnisse seines Instruments hat er sich mit mir unterhalten.

SRF 2 Kultur sendet meinen Beitrag über Misagh Joolaee am heutigen Dienstag, den 21.9. in der Sendung Jazz & World aktuell ab 20h (Wiederholung am 24.9. ab 21h). Zu hören im Stream, oder in der Schweiz auch nach Ausstrahlung im Podcast.

John Coltrane: Astronaut des Jazz – Jazz und World aktuell – SRF

Misagh Joolaee: „Unspoken Words“

Quelle: youtube

Radiotipp: Der Choro – Brasiliens unbekannte Seele

Pixinguinha, das Choro-Genie

Pixinguinha, das Choro-Genie

SWR 2 Musikstunde

Der Choro – Brasiliens unbekannte Seele

19. – 23.07.2021, 9h05 – 10h

von Stefan Franzen

Als „musikalische Seele Brasiliens“ bezeichnete ihn Heitor Villa-Lobos: Der Choro entstand vor rund 150 Jahren aus der Begegnung von europäischen Tanzformen mit afrikanischen Rhythmen. Unverkennbar ist er durch seine originelle Instrumentation und seinen melodisch-harmonischen Reichtum. Illustre Persönlichkeiten wie Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo oder Garoto haben ihn geprägt.

Johann Sebastian Bachs und Antonio Vivaldis Musik wurden in sein Kleid gesteckt. Jazzer wie Wynton Marsalis oder Popgrößen wie Marisa Monte ließen sich durch ihn verführen. Und er hat regelrechte Hits hervorgebracht: „Tico-Tico No Fubá“, „Carinhoso“ (Brasiliens heimliche Nationalhymne) und „Brasileirinho“. Die Musikstunde geleitet durch die wechselvolle Entstehung und Geschichte des Choro mit Seitenpfaden in den Samba und den Jazz, den Barock und die Moderne.

Teil 1: Vom Königshof auf Rios Straßen (19.07.)

Teil 2: Pixinguinha, das Choro-Genie (20.07.)

Teil 3: Ein zweifacher Wettstreit (21.07.)

Teil 4: Flirt mit Barock, Inspiration der Moderne (22.07.)

Teil 5: Wandelbar und zeitlos (23.07.)

Nach der Ausstrahlung ist die Sendereihe ein Jahr im Podcast nachzuhören: Der Choro – Brasiliens unbekannte Seele (1-5) – SWR2

Außerdem wird sie in der ARD Audiothek zum Abruf bereitstehen.

Hamilton de Holanda & Wynton Marsalis: „Um A Zéro“

Quelle: youtube

Deutsch-brasilianischer Nährboden

Foto: Dumitrita Gore

Foto: Dumitrita Gore

Juliana Blumenschein ist in Deutschland mit brasilianischen Eltern aufgewachsen und mit Jazz, Soul und Gospel sozialisiert – das ergibt einen schönen Nährboden für die eigene Musik. Diese hat sie an der Musikhochschule in Mannheim und bei einem Aufenthalt in Salvador da Bahia reifen lassen. Ihre Debütscheibe A Vida (Recordjet) stellt sie jetzt der Öffentlichkeit vor, unter anderem in meinem Interviewbeitrag für SRF 2 Kultur, der am Dienstag, den 13.7. ab 20h in der Sendung „Jazz & World aktuell“ läuft.

Juliana Blumenschein Quintett: „A Vida“ (live)

Quelle: youtube

Radiotipp: Empathisches Empire

Eine Orchesterplatte zu Corona-Zeiten aufnehmen? Dass das geklappt hat, war ein kleines Wunder, sagt Fabia Mantwill. Die 27-jährige Berlinerin ist Komponistin, Arrangeurin, Orchesterchefin, Saxophonistin und Sängerin in Personalunion, und sie setzt mit ihrem Debütalbum Em.perience ein kräftiges Ausrufezeichen im jungen deutschen Jazz, der bei ihr auch genauso in die Klassik und ins Songwriting hineinreicht.

SRF 2 Kultur sendet meinen Beitrag über die vielseitige Musikerin am Dienstag, den 11.5. in der Sendung Jazz & World aktuell ab 20h (Wiederholung am 14.5. ab 21h), zu hören hier im Stream oder in der Schweiz auch nach Ausstrahlung im Podcast.

Fabia Mantwill Orchestra: „Sasa Ndio Sasa“ (live)

Quelle: youtube

Butterweich und feinpinselig

Foto: Thomas Radlwimmer

Foto: Thomas Radlwimmer

Mit einer wunderbar clean gespielten E-Gitarre, umtriebigem E-Bass und feinpinseligem Schlagzeug bekommt der Choro einen zeitgemäßen Spin und bleibt doch Chamber Music. Ein Vibraphon leuchtet in Pixiguinhas „Ingénuo“ auf, ein wenig Street Parade-Feeling blitzt durch die bukolische Posaunenarbeit in „Na Gloria“. Und die Läufe aus Jacob do Bandolims „Assanhado“ und „Santa Morena“ hat man noch nie so butterweich gehört.

Für die Jazzfacts des Deutschlandfunks habe ich ein ausführliches Interview mit Emiliano Sampaio geführt. Mein Porträt ist am Donnerstag, den 8.4. zwischen 21h05 und 22h zu hören und steht danach 7 Tage im Podcast zur Verfügung.

Meretrio: „Santa Morena“

Quelle: youtube

Soulman auf Jazzpfaden

Das Beste aus zwei Welten: die Energie des Soul und die Harmonien des Jazz, so definiert Myles Sanko sein Schaffen. Mit seinem neuen Werk Memories Of Love (Légère Recordings) vereint der Mann aus Cambridge sie in einer ungewöhnlichen Dramaturgie von Liebesliedern.

Im Video zu seiner neuen Single „Freedom Is You“ geht Myles Sanko ins Wasser. Mit den besten Absichten, denn dort erwartet ihn ein weißgewandeter Mann für die Taufe. „Ich bin kein religiöser Mensch“, stellt Sanko klar, „aber durchaus spirituell. Und in dieser Hymne an die Musik habe ich in Bilder gefasst, wie gut es tut, von Tönen ganz umflossen zu werden wie vom Wasser. Musik ist mein Leben, mein Alles, meine Zukunft.“ Man mag von seinem strahlenden, manchmal etwas plakativen Sound angetan sein oder nicht: Diese Aussage ist absolut glaubhaft, haben seine Songs doch immer die Aura der Hingabe.

Myles Sanko, der 1980 als Sohn eines bretonischen Seemanns und einer Ghanaerin geboren wird, hat eine unstete Kindheit, die er rückblickend aber doch als „fantastisch“ ansieht. „Als Fischer gehst du dahin, wo der Fang gut ist, und das hieß für mich, ein Leben zwischen der ghanaischen Hafenstadt Tema, dem togolesischen Lomé, Abidjan in der Elfenbeinküste und dem Senegal.“ Liebgewonnene Erinnerungen hat er vor allem an Ghana, wo die Lieder, mit denen die Fischer ihre Netze einholten oder mit denen der Zimmermann das Haus baute, ihm so etwas wie einen Urkick für sein rhythmisches Empfinden gaben. Doch schließlich schlug Sanko in Cambridge Wurzeln, wo er sich in der lokalen Szene die Hörner abstieß. Von seiner ursprünglichen Liebe, dem Rap ausgehend, entdeckte er durch die dort verwendeten Samples immer mehr die Vorläufergenres.

„Wir hatten hier eine kleine Soul- und Funk-Szene, die aber gerade groß genug war, um mir das Rüstzeug zu geben“, erinnert er sich. „Ich habe hier gelernt, wie man auf der Bühne agiert.“ Und genau das wurde auch zu seinem Leitgedanken: Ein guter Sänger muss ein geborener Performer sein. Daher offenbart Sanko auch eine ausgeprägte Liebe für die Rampensäue James Brown und Otis Redding, bewundert gerade bei letzterem, wie er von delikater Sensibilität auf Explosionskraft umschalten kann. Weitere frühe Heroen: Donny Hathaway und Bill Withers, dem er attestiert, er sei eigentlich ein Jazzer, man müsse sich nur eingehend mit seinen Kompositionen beschäftigen. Auch in Sankos Timbre hat sich Mr. Withers unverkennbar als seelenverwandter Vokalist niedergeschlagen.

Myles Sanko: „Freedom Is You“

Quelle: youtube

Mittlerweile hat sich Myles Sanko von den Vorbildern und dem unverkennbar auf Retro gepegelten Sound der Frühwerke emanzipiert. „Ich denke, dass ich jetzt allmählich weiß, wo ich hinwill und dass ich akzeptiert habe, wer ich selbst bin. Ich bin gespannt, wie mein weiterer Weg verlaufen wird, denn ich habe mir vorgenommen, vor der Rente 15 Alben aufzunehmen! Memories Of Love hat einen sehr kraftvollen Sound, den ich zusammen mit meinem langjährigen Pianisten Tom O’Grady ausgeklügelt habe. Früher habe ich nicht viel mit Background Vocals gearbeitet. Aber jetzt habe ich mich gezielt entschieden, Chöre zu verwenden, viel Gospelanklänge zu verwenden. Das verleiht dem Album eine Spannung, eine Präsenz, und genau den richtigen Schwung.“ Was aber nicht heißt, dass alle elf Songs immer straightforward an die Bühnenkante gehen. Es gibt viel Platz für Improvisationen für Sax, Trompete und vor allem für O‘Gradys quirliges Klavier, auch mal unerwartete Progressionen.

Alle seine Bandmitglieder stammen aus Londons junger Jazzszene, zu der sich Sanko selbst nie zugehörig fühlte. „Ich als Außenseiter in dieser Londoner Jazzwelt, die Mischung macht’s!“, so sein Urteil. „Was mich im Soul manchmal stört, ist seine Schlichtheit, nach der aber manche der klassischen Songs des Genres gerade verlangen. Im Jazz dagegen fehlt mir zuweilen das tiefe Gefühl und die Leidenschaft. Mein Ziel ist es, das Beste aus beiden Welten zu vereinen, und die Würze sind die Streicher, der Gospel, ein Hauch Funk und HipHop.“ Sanko geht sogar so weit, dass er seinen Hörern auf dem Album zwei Songs in verschiedenen Versionen anbietet, einmal eher die jazzige Stripped Down-Version, einmal die seelenvolle Opulenz. „Wenn ein Song in reduzierter Form funktioniert, dann kannst du mit ihm nachher anstellen was du willst. Ich hoffe, ich kann meinem Publikum mit diesen Alternativfassungen auch verschiedene Reiserouten durch diese Songs ermöglichen.“

Eine mögliche Reiseroute ist auch die Landkarte der Liebe. Für Myles Sanko hat das überhaupt nichts Kitschiges oder Sentimentales. Sein Liederzyklus feiert nicht nur die Kraft der glücklichen Liebesbeziehung, er reicht auch oft ins Melancholische und Bittere, beinhaltet eben all das, was seine Erinnerungen an die Liebe triggert. Ganz offenkundig ist das im luxuriös gewandeten „Where Do We Stand“, mit dem er die problematische Beziehung zu seinem Vater aufarbeitet. „Er war ja nie da, immer auf See, ich hatte nie eine kontinuierliche Vaterfigur. Durch diesen Song können wir uns beide aneinander annähern, Heilung ermöglichen. Ich hoffe, dass das bei vielen Menschen eine Resonanz hervorruft, denn jeder schleppt ja solche biographischen Themen mit sich rum.“

Auch in „Never My Friend“ wird die eher zähe Seite der Liebe beleuchtet, die eines sich ständig ungeliebt fühlenden Pubertierenden, der neidisch die Liebespärchen um sich herum beobachtet. Hier leuchten deutliche Reverenzen an Hathaways balladeske Schwermut auf, und der Schlagzeuger hat Kaffeepause. „Viele kämpfen ja lange Jahre darum, eine Liebe zu finden, sie scheint immer ganz nah zu sein, entzieht sich dann wieder. Bei mir war das auch so, bis ich endlich meine Liebe fand.“ Ihr hat er „In The Morning“ gewidmet, eine Hymne auf die Schönheit, die mit neckischen Trompeten-Riffs und Philly-Strings gespickt ist.

Eine andere große Soulballade entfaltet er mit „Streams Of Time“, in der die Gitarre jubilierende Interludien liefert, bevor sich ein mächtiger Gospeldonner aufbaut. Und mit einem ganz unerwarteten Liebeslied klingt Memories Of Love aus. Der „Blackbird Song“ outet Myles Sanko als Naturliebhaber: „Ich habe mir neulich in Südfrankreich eine Villa gekauft. Eines Morgens war ich oben auf dem Dach, um was zu reparieren. Da fing eine Amsel zu singen an. Ich ließ den Hammer fallen und hörte einfach nur zu. In diesem Gesang, der ja so unverwechselbar ist, kamen so viele Erinnerungen hoch, an den Frühling und Sommer meiner früheren Jahre. Das war wie ein Schleusentor.“

© Stefan Franzen, erschienen in Jazz thing #137

Radiotipp: SRF 2 Kultur sendet am Dienstag den 6.4. in der Sendung Jazz & World aktuell mein Interview mit Myles Sanko