Listenreich II: 25 Alben für 2025

Christa Abels (Deutschland): Mit den Zugvögeln fort (Eigenverlag, christaabels.de)

Christa Abels (Deutschland): Mit den Zugvögeln fort (Eigenverlag, christaabels.de)

Ambäck (Schweiz): Wolkenbödeler (Eigenverlag, ambaeck.ch)

Thiago Armud (Brasilien): Enseada Perdida (Rocinante)

Cantares Do Andarilho (Portugal/Mosambik/Angola/Azoren/Asturien): Wanderer Songs – Ao Vivo No Teatro Faialense (Mais 5)

Cantares Do Andarilho (Portugal/Mosambik/Angola/Azoren/Asturien): Wanderer Songs – Ao Vivo No Teatro Faialense (Mais 5)

Carminho (Portugal): Eu Vou Morrer De Amor Ou Resistir (Sony Portugal)

Maurício Einhorn & Idriss Boudrioua Orchestra (Brasilien): Maurício & Horns (In & Out Records)

Eishan Ensemble (Australien/Iran): Northern Rhapsody (Acel)

Eishan Ensemble (Australien/Iran): Northern Rhapsody (Acel)

ELSA (Österreich): Jump! (Jazzhaus Records)

Piers Faccini & Ballaké Sissoko (UK/Mali): Our Calling (No Format)

Ganna (Ukraine/Deutschland): Utopia (Berthold Records)

Ganna (Ukraine/Deutschland): Utopia (Berthold Records)

Garden Of Silence (Schweden/Schweiz/Iran/Deutschland/Ägypten): Neither You Nor I (Bazaarpool)

Yumi Ito (Japan/Polen/Schweiz): Lonely Island (enja)

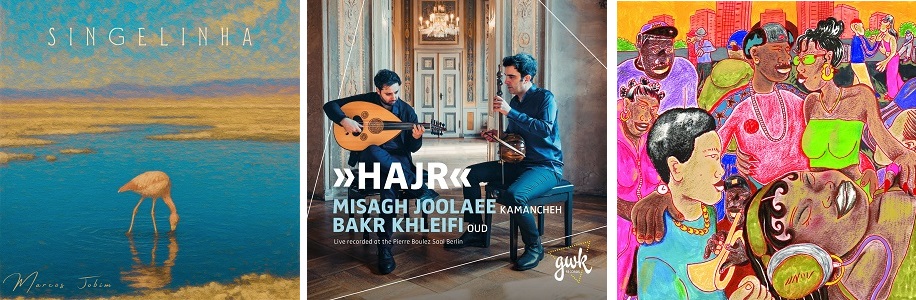

Marcos Jobim (Brasilien): Singelinha (Musik | Marcos Jobim)

Marcos Jobim (Brasilien): Singelinha (Musik | Marcos Jobim)

Misagh Joolaee & Bakr Khleifi (Iran/Palästina/Deutschland): Hajr (GWK Records)

Kokoroko (UK): Tuff Times Never Last (Brownswood Recordings)

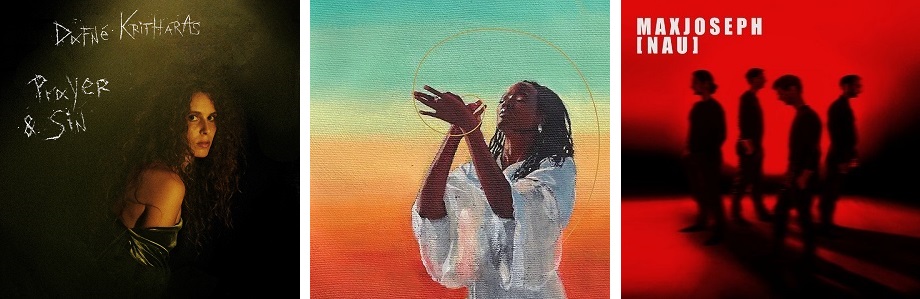

Dafné Kritharas (Griechenland/Frankreich): Prayer & Sin (Horizon Musiques)

Dafné Kritharas (Griechenland/Frankreich): Prayer & Sin (Horizon Musiques)

Awa Ly (Frankreich/Senegal): Essence & Elements (Naïve)

Maxjoseph (Deutschland): Nau (MAXJOSEPH | Neue Volksmusik I Bayern)

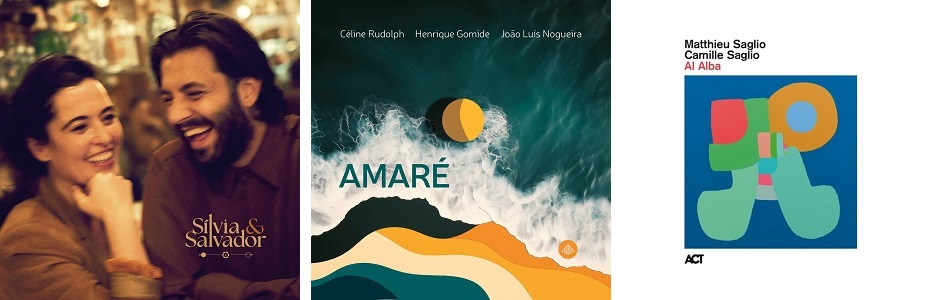

Sílvia Pérez Cruz & Salvador Sobral (Katalonien/Portugal): Sílvia & Salvador (Warner Music)

Sílvia Pérez Cruz & Salvador Sobral (Katalonien/Portugal): Sílvia & Salvador (Warner Music)

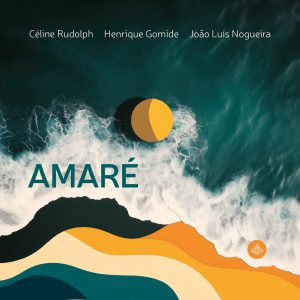

Céline Rudolph / Henrique Gomide / João Nogueira (Deutschland/Brasilien): Amaré (Challenge Records)

Matthieu Saglio & Camille Saglio (Frankreich/Spanien): Al Alba (ACT)

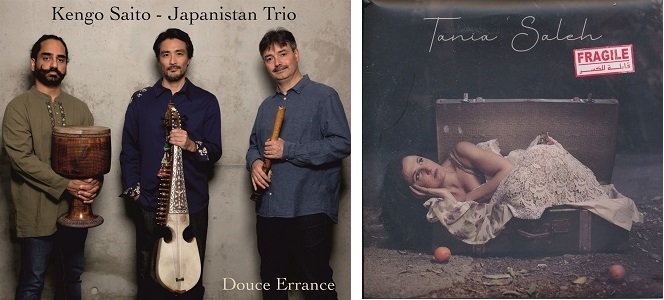

Kengo Saito & Japanistan Trio (Japan/Frankreich/Afghanistan): Douce Errance (Felmay)

Kengo Saito & Japanistan Trio (Japan/Frankreich/Afghanistan): Douce Errance (Felmay)

Tania Saleh (Libanon): Fragile (Association Tantune)

Santrofi (Ghana): Making Moves (Outhere)

Santrofi (Ghana): Making Moves (Outhere)

Simin Tander (Deutschland): The Wind (Jazzland Recordings)

Listenreich III: 25 Konzerte für 2025

Ledisi, Heidecksburg Rudolstadt 4.7.2025

Ledisi, Heidecksburg Rudolstadt 4.7.2025

WINTER

„Ohren auf Weltreise“ feat. Awa Ly & Lucie Cravero 01.02.

„Ohren auf Weltreise“ feat. Awa Ly & Lucie Cravero 01.02.

Alondra de La Parra, David Enhco, Duisburger Philharmoniker, Mercatorhalle Duisburg 19.02.

Alondra de La Parra, David Enhco, Duisburger Philharmoniker, Mercatorhalle Duisburg 19.02.

„Ohren auf Weltreise“ feat. Matthieu Saglio, Schloss Allensbach / Stadtscheuer Waldshut 14.+15.03.

Aynur, Theater Freiburg 16.03.

FRÜHLING

Arezoo Rezvani & Liron Meyuhas, Tamburi Mundi 20.04.

Sophie Hunger, Kaserne Basel 03.05.

Sophie Hunger, Kaserne Basel 03.05.

Marco Mezquida Trio +Matthieu Saglio Quartet, Gare du Nord Basel 05.05.

Salvador Sobral, Stadthalle Waldshut 17.05.

Salvador Sobral, Stadthalle Waldshut 17.05.

„Alcina“ (Georg Friedrich Händel), Maeve Höglund u.a., André de Ridder, Philharmonisches Orchester Freiburg 18.05.

„Éclairs de L’Au-Delà“ (Olivier Messiaen), Philharmonisches Orchester Freiburg, André de Ridder, Konzerthaus Freiburg 27.05.

„Éclairs de L’Au-Delà“ (Olivier Messiaen), Philharmonisches Orchester Freiburg, André de Ridder, Konzerthaus Freiburg 27.05.

„Sinfonie der Tausend“ (Gustav Mahler), Tonkünstlerorchester, Yutaka Sado, Musikvereinssaal Wien 04.06.

„Sinfonie der Tausend“ (Gustav Mahler), Tonkünstlerorchester, Yutaka Sado, Musikvereinssaal Wien 04.06.

„Das Lied von der Erde“, (Gustav Mahler), Wiener Philharmoniker, Iván Fischer, Konzerthaus Wien 05.06.

Joolaee Trio + Wishamalii, Porgy & Bess Wien 06.06.

„Der Rosenkavalier“ (Richard Strauss), Ann-Beth Solvang u.a., Georg Fritzsch, Badische Staatskapelle, Badisches Staatstheater Karlsruhe 19.06.

SOMMER

Rita Payés, JazzBaltica Timmendorfer Strand 27.06.

Rita Payés, JazzBaltica Timmendorfer Strand 27.06.

Ledisi & Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt, Heidecksburg Rudolstadt 04.07.

Ledisi & Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt, Heidecksburg Rudolstadt 04.07.

Daniel Lazar & Almir Meskovic, Theater Rudolstadt 06.07.

Maxjoseph, Stadtkirche Rudolstadt 06.07.

ELSA, Jazzhaus Freiburg 20.09.

ELSA, Jazzhaus Freiburg 20.09.

HERBST

Carolin Trischler, Jazzhaus Freiburg 23.09.

Owen Pallett & Philharmonisches Orchester Freiburg, André de Ridder, Theater Freiburg 8.10.

Owen Pallett & Philharmonisches Orchester Freiburg, André de Ridder, Theater Freiburg 8.10.

Simin Tander, Jazzhaus Freiburg 19.10.

Sílvia Pérez Cruz & Salvador Sobral, Elbphilharmonie Hamburg 17.11. / Philharmonie Köln 21.11.

Sílvia Pérez Cruz & Salvador Sobral, Elbphilharmonie Hamburg 17.11. / Philharmonie Köln 21.11.

Pedros Klampanis Trio, Jazzhaus Freiburg 30.11.

Monty Alexander Trio, Tonhalle Villingen, 13.12.

Monty Alexander Trio, Tonhalle Villingen, 13.12.

alle Fotos © Stefan Franzen

Die Wandelbarkeit eines Songs

Foto: Mady Lykeridou

Foto: Mady Lykeridou

Die Schweizer Pianistin und Songwriterin Yumi Ito gastiert mit Band in der Reihe „Pinsa und Jazz“ in der TheaterBar Freiburg. Parallel hat sie ein Solo-Album veröffentlicht.

Riesenvorteil für alle Songschreibende: Sie können auf die berühmte Insel selbst entworfene Musik mitnehmen. „Die Vorstellung, auf einer unbewohnten Insel zu leben, hat mich schon immer fasziniert“, sagt Yumi Ito. „Aus dieser Fantasie heraus habe ich mich gefragt, welche zehn meiner Songs ich denn mitnehmen würde – nur mit meiner Stimme und einem Konzertflügel.“

Die enge Beziehung von Yumi Ito zum Klavier ist biographisch angelegt. Ihr Vater ist der japanische Konzertpianist Suguru Ito, sie wuchs mit Ravel, Debussy und Chopin auf, weitete als Teenagerin ihr stilistisches Spektrum, machte dann am Jazzcampus Basel ihren Abschluss. „Wenn ich mit meiner Stimme improvisiere, stelle ich mir Klaviertasten vor. Das intuitive Lernen des Klavierspiels durch das Gehör hat mich dazu gebracht, mit meiner Stimme diverse Farben und Skalen auszuprobieren. Täglich nutze ich dabei den Flügel: sowohl um mein Stimmen-Workout zu machen, als auch um zu komponieren, neue Songs zu schreiben, zu improvisieren und mich selbst zu begleiten.“

Auf ihrem Solo-Album Lonely Island ist diese Liebesaffäre mit dem Flügel in jedem Takt greifbar. Ihr Instrument und ihre Stimme, die über die Jahre enorm an Dynamik und Variationsbreite gewonnen hat, werfen sich spielerische Dialogmotive zu. Oder Ito verschmilzt gleich förmlich mit den Tasten, wenn sich die Läufe parallel in ihren Gesangslinien abbilden. Im groovigen „What Seems To Be“ bauen sich Stimmenschichtungen im hüpfenden, textlosen Chorus auf. Das melancholisch vorwärtstreibende „Is It You“ lässt Chopin‘sche Dramatik aufscheinen. Und das starke „Seagull“ öffnet mit seinem Wechsel zwischen gehämmerten Akkorden und glitzerndem Impressionismus Räume in einen sehr individuellen Art Pop. Aufgenommen wurde das Werk im Hermann Hesse-Ort Montagnola im Tessin, in einem nagelneuen Studio an einem Steinway-Flügel. Lara Persia, die auch Erfahrungen aus Aufnahmen fürs Jazzlabel ECM mitbringt, hat produziert.

„Es fühlt sich für mich ideal an, meine Songs allein zu schreiben, aber selbst entscheiden zu können, ob ich sie solo oder im Ensemble spiele“, erklärt Yumi Ito. „Vielleicht liegt das auch daran, dass ich durch das Jazzstudium meine Songs wie kleine Standards behandle – ich spiele sie immer wieder etwas anders, improvisiere, verändere Arrangements. Für mich ist Musik ein lebendiger Organismus.“

Das spannende Wechselspiel von Solo-Arbeit, Trio- und Quartett-Besetzungen bis hin zum Large Ensemble hat sich stets durch ihre noch junge Karriere gezogen. Und so waren auch – bis auf die quirlige Vokalise „Tiki Taka“ – alle Songs von Lonely Island bereits auf früheren Alben erschienen, in größerer Besetzung, teils opulentem Arrangement. Es ist äußerst reizvoll zu vergleichen, wie ihre Kompositionen sich formwandelnd entwickeln. Und genau dazu bekommt das Publikum Gelegenheit, wenn Yumi Ito in der Theaterbar ihre Songs nicht solo, sondern mit einem multinationalen Quartett interpretiert.

Yumi Ito: „Love Is Here To Stay“

Quelle: youtube

© Stefan Franzen

live:

Yumi Ito (mit Band: Alessio Cazzetta, Gitarre / Nadav Erlich, Kontrabass / Iago Fernandez, Schlagzeug)

Pinsa & Jazz, TheaterBar Freiburg 7.1., 20h

Monty re-visits

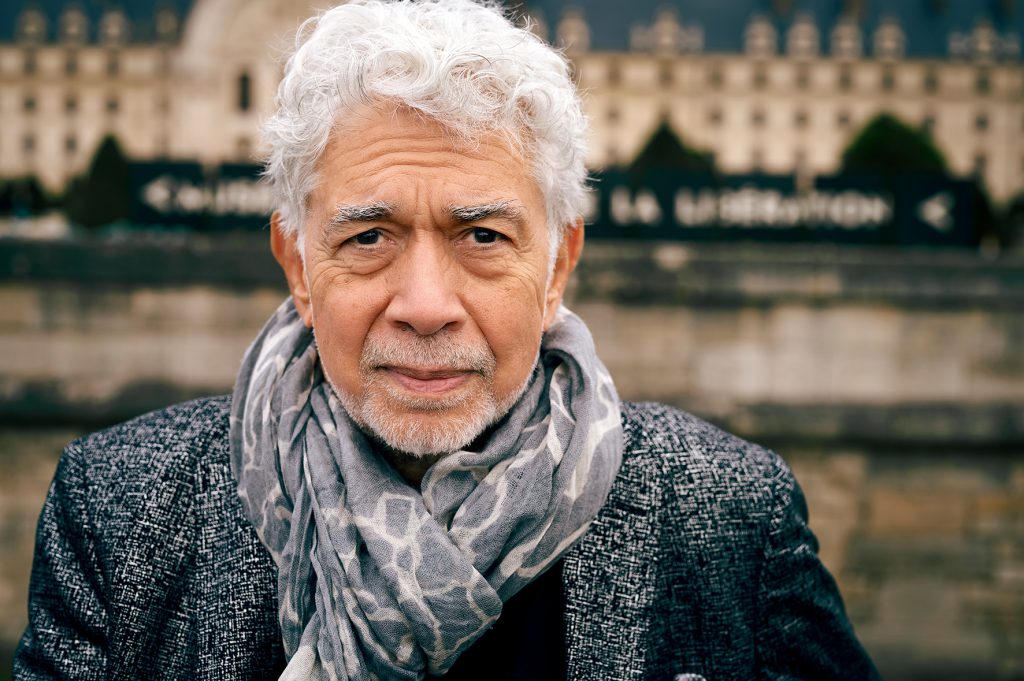

Foto: Jean Baptiste Millot

Foto: Jean Baptiste Millot

Der neu aufgestellte Verein MPS-Studio e.V. blickt mit einem breiten Kulturangebot in die Zukunft. Zum dreijährigen Geburtstag kehrt ein Star der 1970er und 80er an die Wirkstätte in Villingen zurück.

Als führendes deutsches Jazzlabel hatte MPS weltweit einen klangvollen Namen, mit einem riesigen Katalog von Stars wie Oscar Peterson über die Singers Unlimited bis zu Bill Evans. Hunderte von Aufnahmen entstanden seit den Sechzigern direkt in Villingen, in einem Studio mit edelsten Technikkomponenten. Der Industrielle Hans-Georg Brunner-Schwer (HGBS), Ex-Chef des Rundfunkgeräte-Herstellers SABA und leidenschaftlicher Pianist, hatte es eingerichtet. Nach dem Tod von HGBS kam das Unternehmen in turbulente Fahrwasser, etliche Jahre dauerten die Querelen um die Nutzung und Verwaltung der Studios an. Zum Glück ist das seit 2022 Geschichte: Ein neu gegründeter Verein, MPS-Studio e.V. hat die Räumlichkeiten in der Richthofenstraße übernommen und führt den musikgeschichtsträchtigen Ort tatkräftig in die Zukunft.

„Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt renoviert, die Archive in Ordnung gebracht, bieten jeden Monat eine Führung an, haben regelmäßig Konzerte in den Studios“, sagt Töni Schifer, erster Vorsitzender des Vereins. Der gelernte Drucktechniker und Leiter der Kreativagentur Monitorpop war Mitgründer des Kultladens Nastrovje Potsdam, gleiste das Filmmusik-Label Crippled Dick Hot Wax auf und war schon im Vorgängerverein bei MPS aktiv. Aktuell hat der Verein 170 Mitglieder, die nicht nur aus der Regio stammen, sondern auch ideell aus der Ferne unterstützen. Zu den Konzerten kommt ein Stammpublikum, aber sie ziehen auch Besucher aus der Schweiz, aus Hamburg und Berlin an, überregionale Wirkung ist erwünscht.

„Es gibt in Villingen ja einen Jazzclub, und zu dem wollen wir ganz bewusst nicht in Konkurrenz treten“, stellt Schifer klar. „Stilistisch stellen wir die Konzerte breit auf, von klassischem Jazz über World bis zur Avantgarde, auch im Geiste von Joachim Ernst Berendt, der für MPS ja viele Platten produziert hat.“ Auch einen Talk hat man kürzlich angeboten, an dem sich zeigte, dass der Verein die Vorgeschichte der Firma SABA tiefenscharf aufarbeitet, indem man das Thema Zwangsarbeiter während der Nazi-Zeit aufs Podium brachte. Welches Aushängeschild MPS für Villingen ist, hat die Stadt Schifer zufolge begriffen, breite Unterstützung durch die örtliche Politik ist gegeben.

Am 13. Dezember wird nun der dritte Geburtstag gefeiert, und ein besonderer Name ziert das Programm: Mit dem Jamaikaner Monty Alexander kehrt einer der großen Pianisten des Labels in den Schwarzwald zurück. „Wir haben uns angeschaut, wer an MPS-Künstlern überhaupt noch unterwegs ist, da bleiben nicht mehr viele. Und Monty war ein Aushängeschild des Labels, einer der ganz wichtigen Pianisten. Er spielte Hauskonzerte bei den Brunner-Schwers, erlebte hier auch mal Weihnachten und hatte hier sogar eine private Liebesbeziehung.“ Zwischen 1972 und 1985 veröffentlichte Alexander, der auf Empfehlung von Oscar Peterson nach Villingen kam, annähernd ein Dutzend Alben auf MPS, darunter Klassiker wie „We’ve Only Just Begun“. Heute, mit über 80 Jahren gilt er als stilbildend in seiner Verquickung von Jazz mit afrokubanischen Elementen und Reggae. Nostalgische Randnote: Monty Alexander wird schon am Tag vor dem Konzert in der Neuen Tonhalle mit einem Presse-Termin in den MPS-Studios seine alte Wirkstätte besuchen.

Der Verein blickt unterdessen schon über das kleine Jubiläum hinaus: Das analoge Mischpult soll von einem Spezialisten hergerichtet werden, eine Digitalisierung des Archivs steht an. Und es gibt es Pläne, die Jugend und Nachwuchskünstler verstärkt mit Workshops und Führungen einzubeziehen, Aufnahmesessions mit Nachwuchskünstlern einzufädeln – damit MPS auch bei der nächsten Generation seinen klangvollen Namen behält.

© Stefan Franzen, erschienen in der Badischen Zeitung, Ausgabe 09.12.2025

live Neue Tonhalle Villingen, 13.12., 20h30

mps-studio.de

Monty Alexander: „Where Is Love“

Quelle: youtube

Unsterbliche Gaita

Topfit mit 93 Jahren und ein neues Album draußen: Das ist nur wenigen Musikern vergönnt. Der Brasilianer Maurício Einhorn schrieb seit den 1950ern mit seiner Mundharmonika Musikgeschichte in der Bossa Nova und im Jazz, spielte mit und für Größen wie Tom Jobim, Baden Powell oder Toots Thielemanns.

Jetzt veröffentlicht der Freiburger Frank Kleinschmidt auf seinem Label In & Out Records Einhorns neue Scheibe Maurício & Horns, eingespielt mit exzellenten Sessionmusikern aus Rio um den Saxophonisten Idriss Boudrioua und Arrangements des Posaunsiten Rafael Rocha.

Zu diesem Anlass habe ich mit der Legende über den Atlantik hinweg ein lebhaftes, anekdotenreiches Gespräch geführt – der Schweizer Rundfunk SRF 2 Kultur sendet meinen Beitrag am Dienstag, den 25.11. in der Sendung Jazz & World aktuell.

Viel Spaß beim Hören!

Maurício Einhorn: „Chorinho Carioca“

Quelle: youtube

Winterglück im Wohnzimmer

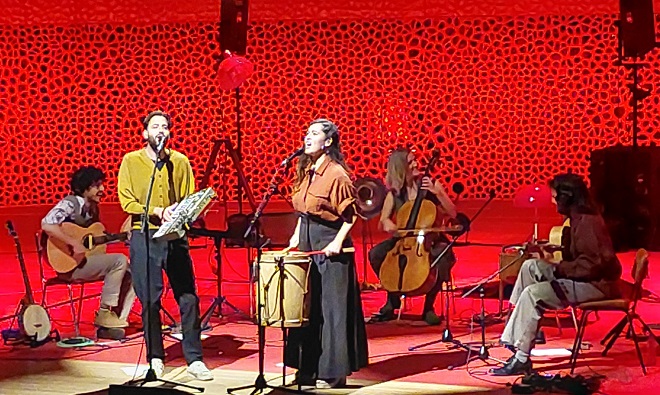

Sílvia Pérez Cruz & Salvador Sobral

Elbphilharmonie Hamburg, 16.11.2025

Philharmonie Köln, 21.11.2025

Bunte Vintage-Lampen, ein paar Stühle, dazu das kleine Beistelltischchen mit Wählscheibentelefon, ein schlichter Teppich. Das Bühnenbild soll die Atmosphäre eines intimen Wohnzimmerkonzerts vermitteln – und das inmitten der größten, philharmonischen Konzerthäuser Deutschlands. Doch wer kann einen solchen Spagat mit Leben und Authentizität füllen?

Arm in Arm kommen die beiden, die das vermögen, auf die Bühne – er in sportiver Freizeitkleidung, sie, als möchte sie mit Rock und schicker Bluse auf ein dörfliches Tanzfest gehen. Gefunden haben sie sich, weil sie sich in ihrer gegenseitigen Bewunderung wohl einfach finden mussten: die schönste, warmherzigste und virtuoseste Stimme der katalanischen Musik, und der einstige Eurovision Song Contest-Held, nach dramatischer Herztransplantation einer der führenden Kreativköpfe der neuen portugiesischen Szene. Ihr gemeinsames Album Sílvia & Salvador ist ein unspektakulärer, intimer Meisterstreich, der die Kraft der Menschlichkeit und die Liebe zur Stimme in allen Facetten feiert, ohne Angst vor Sentimentalitäten und Wohlklang, von Barcelona und Lissabon hineingreifend nach Uruguay, Mexiko, Brasilien und auch ins Chanson und in Country-esques.

In Deutschland hat das Paar ungleiche Voraussetzungen: Sobral ist durch den ESC und vorherige hiesige Tourneen bekannt, und er kann sich auf eine große Anzahl von Exil-Portugiesen im Auditorium stützen, spricht ein wenig Deutsch, was er in augenzwinkernden Ansagen charmant ausprobiert. Sílvia Pérez Cruz ist nach 25 Jahren Karriere tatsächlich das erste Mal auf deutschen Bühnen zu hören – doch es ist schnell spürbar: Ihr fliegen dank ihres ergreifenden, gewinnenden Naturells und ihrer überwältigenden, vokalen Wärme schnell die Herzen zu.

Bereits im Eröffnungsstück ist klar, dass das Intime im philharmonischen Großbau bestens funktioniert: „Ben Poca Cosa Tens“, mit Worten des Dichters Miquel Martí i Pol, erzählt von der Trennung und der Einsamkeit, und wie diese in einem gewagten Aufschwung im frischesten Licht („llum fresquíssima“) Trost findet. Die beiden Stimmen, verwandt in Timbre und hohem Register, schrauben sich mit großem Atem in höchste Höhen, fliegen schließlich, als würden die Schmerzensschreie in Schwerelosigkeit münden. Und hier muss gleich auch das Loblied der drei Bandmusiker gesungen werden: Berklee-Absolventin Marta Roma bringt durch ihren feinen, eleganten und genauso pfiffig-rhythmischen Cello-Strich kammermusikalisch-klassisches Flair hinein, Dario Barroso aus Tarragona ist ein souveräner, ideenreicher Riff-Kapitän. Die Überraschung im Trio ist aber der Mallorquiner Sebastià Gris, der vor allem mit Mandolinen und Banjo eine feinmaschige Zupf-Textur gestaltet, Volkstümliches clever mit Virtuosentum verknüpft.

Familiäre Nährstoffe bezieht die Show von vielen Freunden und Verwandten der Protagonisten: Der Uruguayo Jorge Drexler hat Sobral und Pérez Cruz „El Corazón Por Delante“ geschenkt, ein mit seligen Terzen gefüllter Gesang, der bei vielen anderen Interpreten ein wenig kitschig anmuten könnte, hier aber zum leutseligen Walzer mit Publikumsbeteiligung wird. Schwester Luisa Sobral und Ehefrau Jenna Thiam sind in der Autorinnenriege zu finden – letztere sorgt mit „L‘Amour Reprend Ses Droits“ (Musik: Carlos Montfort) für den Chanson-Moment des Abends: In Sílvia Pérez Cruz‘ Phrasierung leuchtet hier ein wenig Édith Piaf durch, allerdings befreit von jeglicher Härte der Pariserin. Endgültig zum Wohnzimmer werden die Elb- und die Kölner Philharmonie aber durch „Someone To Sing Me To Sleep“. Barroso leitet hier mit vielen Themenanspielungen romantisch und wehmütig ein, dann verschmilzt er mit den beiden tiefempfundenen Stimmen (der sonst so falsett-verliebte Sobral in erstaunlichen Bass-Lagen) zum spätnächtlichen Lagerfeuer-Moment. Hinter mir sind bewundernde Seufzer zu vernehmen.

Es ist ein Abend, der auch von wechselnden Konstellationen lebt: Sobral lässt es sich nicht nehmen, mit Marta Romas Pizz-Begleitung Max Raabes „Kein Schwein ruft mich an“ aus seiner Überraschungskiste frei zu lassen, in Hamburg lässt das alle hanseatische Reserviertheit schmelzen, im karnevalesken Köln sowieso. Dann schaltet er radikal auf die waidwunde Samba-Ballade „Ella Disse-Me Assim“ um, brüllt seinen Liebesschmerz ohne Mikro in den Saal. Pérez Cruz sorgt für Atemlosigkeit im Auditorium, als sie Lorcas Gedicht „Pequeño Vals Vienés“ von Leonard Cohen zurückstiehlt – dunkler und mit allmählicher Steigerung in Hamburg, dramatischer in Köln mit großer Ornamentik und improvisatorischer Fantasie, die auch einen Seitenpfad zu „Hallelujah“ öffnet. Hier zeigt sich: Aus jedem Song schöpft sie ihr eigenes lichterfülltes Universum.

Der finalen Kurve sind die lebhafteren, mitreißenderen Stücke vorbehalten: Mit beherztem Schlag auf der großen Trommel kommt Erdigkeit in Sobrals „Mudando Os Ventos“. Und in „Muerte Chiquita“ geht Pérez Cruz auf eine genauso spielerische wie feurige Flamenco-Exkursion, die einen in die Knie zwingt. Das Publikum fordert Zugaben und bekommt zwei denkbar grandiose: Für ihr „Mañana“ im Stil einer bittersüßen mexikanischen Ranchera wird Sílvia Pérez Cruz zur Gesangslehrerin, und die steifen Ränge der Philharmonie quellen über vor Herzschmerz. Schlussschwung gibt es mit Sobrals „Anda Estragar-Me Os Planos“, mit einem zarten Hauch von Western-Saloon. Der Abstecher der beiden Koryphäen von der Iberischen Halbinsel brachte eine große Portion Winterglück in diese klirrend kalten Novembertage.

Der finalen Kurve sind die lebhafteren, mitreißenderen Stücke vorbehalten: Mit beherztem Schlag auf der großen Trommel kommt Erdigkeit in Sobrals „Mudando Os Ventos“. Und in „Muerte Chiquita“ geht Pérez Cruz auf eine genauso spielerische wie feurige Flamenco-Exkursion, die einen in die Knie zwingt. Das Publikum fordert Zugaben und bekommt zwei denkbar grandiose: Für ihr „Mañana“ im Stil einer bittersüßen mexikanischen Ranchera wird Sílvia Pérez Cruz zur Gesangslehrerin, und die steifen Ränge der Philharmonie quellen über vor Herzschmerz. Schlussschwung gibt es mit Sobrals „Anda Estragar-Me Os Planos“, mit einem zarten Hauch von Western-Saloon. Der Abstecher der beiden Koryphäen von der Iberischen Halbinsel brachte eine große Portion Winterglück in diese klirrend kalten Novembertage.

© Stefan Franzen

Beflügeltes Horn

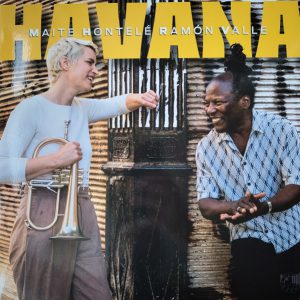

Maite Hontelé & Ramón Valle

Maite Hontelé & Ramón Valle

Havana

(In & Out Records)

Kuba steht bei Bläsern aus Europa gerade hoch im Kurs. Nach Sarah Willis, der Hornistin der Berliner Philharmoniker, ist es nun die holländische Flügelhorn-Virtuosin Maite Hontelé, die die Reize von Havanna in Gestalt eines Duos mit dem Pianisten Ramón Valle entdeckt hat. Valle konnte durch seine klassische Ausbildung eine Tastenkunst entwickeln, die sich freigeschwommen hat von den üblichen Buena Vista-Klischees. Beide haben ihre Heimat in Holland. Valle brachte seine Duopartnerin nach fünf Jahren Pause wieder zur Musik zurück, nachdem sie bereits seit 2008 ihre Latin-Vorlieben in Kollaborationen mit Größen wie Rubén Blades oder Oscar D’Léon offenbart hatte. Wie das Spiel „zweier Kinder, offen, frei neugierig“, so sei jede Begegnung der beiden, sagt Hontelé.

In ihren Dialogen tritt neben dem Spielhaften auch eine große Konzentration zutage, die enge Verzahnung von Flügelhorn und Piano trägt in den intensivsten Momenten gar Anflüge von barocker Fugentechnik. Das sonnige Repertoire becirct vom Opener der CD an („Lo Que Tienes Tú“) durch schwungvolle Spielfreude. Der durchweg sangliche Ton auf dem Horn und Valles bestechende Grooves und Montunos erlauben augenzwinkernde Dialoge. Die sind mal mollgetönt wie in „La Mulata Rumbera“, können aber auch als ekstatischer Ritt enden wie „Almendra“. Introspektive Einschübe gibt es etwa mit Valles Eigenkomposition „Johanna“ und dem lyrischen „Havana Morning Light“.

live: Waldsee Freiburg, 11.11., 20h / 64 Darmstadt, Darmstadt, 15.11., 20h

Maite Hontelé & Ramón Valle: Lo Que Tienes Tú“

Quelle: youtube

Brasilianische Traumbilder

Céline Rudolph – Henrique Gomide – João Luis Nogueira

Amaré

(Challenge Records)

Die deutsch-französische Sängerin Céline Rudolph ist für ihr Faible für brasilianische Töne bekannt und setzt diese auf Albenlänge einfühlsam und mit tiefem Verständnis um. Auf Amaré wählt sie hierfür ein Jazztrio mit den kongenialen Gewährsmännern Henrique Gomide (p) und João Luis Nogueira (g). Die Begegnung eröffnet durch den Verzicht auf Drums neue Flow-Optionen, bietet Platz fürs Auskosten spannender Reharmonisierungen, kündet von konzentriertem Interplay. In „Embaixo Da Imensidão“ umgarnen Akustikgitarre und Klavier mit flinken Läufen Rudolphs fantasievolles Scatting. „Emoriô“ entführt in die Atmosphäre erdiger afrobrasilianischer Anrufungen, während Bahias Küste in den offenen Akkorden von „Itacimirim“ wie in einem Traumbild verewigt wird.

Von belebendem Reiz sind die teils perkussiven, teils lautmalerischen Dialoge von Teco Cardosos Gastflöte mit den Vocals in „Toca De Arara“. Kernstück ist „Beijo Partido“: Hier atmen die vier Musiker in gegenseitiger Beseeltheit, Gitarrengast Horta vereint sich im Stück aus seiner Feder mit dem Piano zu grandios fließender Chromatik. Und ganz großartig ist schließlich, wie Rudolph den schwermütigen Samba-Klassiker „Preciso Me Encontrar“ von Cartola in eine zeitlose Zero Gravity-Zone entführt.

© Stefan Franzen

Céline Rudolph, Henrique Gomide, João Luis Nogueira: „Abril“ („Amaré“ Studio Session)

Quelle: youtube

live:

03 Dec 2025 – München, Bayerischer Hof

05 Dec 2025 – Hamburg, Nica Club

02 Mar 2026 – Essen, Rathaussaal

28 Mar 2026 – Hannover, Jazzclub

Radiotipp: SWR Musikstunde „Die Ewigkeit in der Musik“

SWR Musikstunde

Jenseits der Zeit – die Ewigkeit in der Musik

27. – 31.10.2025, jeweils 9h05

Musik ist die Kunst in der Zeit. Will sie nicht abstrakt bleiben, braucht sie das Verrinnen der Zeit, sonst kann sie nicht tönen. Wie aber klingt es, wenn Komponistinnen und Komponisten versuchen, Ewigkeit einzufangen? Und was meinen wir überhaupt mit Ewigkeit – ist es ein „Ort“, auf den wir nach unserem irdischen Dasein hinsteuern, wie das Paradies oder die Hölle, oder vielmehr ein Prozess zyklischer Wiederkehr? Ein allumfassendes Gedächtnis der Welt?

„In der Ewigkeit geschieht alles zugleich“, dichtete der Mystiker Angelus Silesius. All diese Ideen führen, in Töne gefasst, natürlich zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Mit Tonschöpferinnen und Komponisten, Liedermacherinnen und Soundtrack-Schreibern, mit Musikerinnen und Musikern aus allen Erdteilen, allen spirituellen Ausrichtungen stoßen wir hier an die großen und an die letzten Fragen unserer Existenz.