Foto: Stefan Franzen

John Smith

Josienne Clarke & Ben Walker

Bogen F, Zürich, 28.11.2018

Ein Gespenst namens „Brexit“ schwebte an diesem Abend immer mit im Saal. Denn gerade wer Folk von den Britischen Inseln lauscht, erkennt schmerzlich, dass in diesem Genre Festlandeuropa nun mal nicht annähernd so starke Stimmen zu bieten hat. Und im Falle eines Austritts der Insel aus dem EU-Gefüge – mit dem ganzen Rattenschwanz der zu befürchtenden erschwerten Bedingungen für tourende Künstler abseits des Mainstreams gingen wir dieses bei uns nicht vorhandenen Reichtums – vermutlich bitterlich verlustig.

Doch genug des Politisierens: Josienne Clarke und Ben Walker sind ein famoses Duo aus London, die in diesem Sommer schon für Robert Plant beim Stimmen-Festival eröffneten, auf dem großen Marktplatz Lörrach mit ihrer filigranen Show aber weitestgehend untergingen. Im intimen Bogen F, einem schönen Musikclub, der in das Viadukt im Zürcher Kreis 5 eingebaut wurde, kamen ihre Talente weit besser zur Geltung. Von beginn an ist es Clarkes kräftiger Sopran, der gefangen nimmt und der stilistisch überhaupt nicht festgelegt ist: Den Opener „Reynardine“, der vor 45 Jahren auch schon aus der Kehle von Sandy Denny drang, hat man in diesem Kontext erwartet, nicht aber ein Lied von Edward Elgar, das von Ben Walker mit allen klassischen Raffinessen begleitet wird. Walker erweist sich im Verlauf des Abends auch als geschmackssicher an der Stromgitarre, die er mit folkigem Flow und eigenwilliger Technik zupft. Für „Little Sparrow“, eine Reverenz an Dolly Parton, wird die Rhythmusmaschine angeworfen, ein kleines, fast unnötiges Zugeständnis an die Generation HipHop. Unter den Originalkompositionen sticht „Chicago“ heraus – eine zwischen Selbstmitleid und Ironie schwankende Anekdote über ein Konzert der beiden, zu dem tatsächlich kein einziger Zuschauer kam.

Davon kann an diesem Abend keine Rede sein, der Club unter dem Steingewölbe ist für einen Mittwochabend gut gefüllt, was auch John Smith verblüfft anmerkt. Er habe gerade zwei Tage mit Erkältung im Bett gelegen, gesteht der rotbärtige Dreißiger, der mit seiner Aura wie ein rustikaler Bursche aus dem alten England anmutet, doch man merkt ihm eine etwaige Indisposition in keinem Takt an. Denn seine aufgeraute und zugleich unglaublich seelenvolle Baritonstimme resoniert voll und warm in den Eingeweiden. Smith kann jedoch auch mit dem Pfund seines Gitarrenspiels wuchern, ein Open Tuning-Monster, das als Partner für seine Vocals grandios funktioniert, sich in einem eigenen melodischen Fluss windet und ab und an auch etwas bluesig ausschert. Smith, der viele Songs seiner beiden letzten Alben Headlong und Hummingbird bringt, ist ein Meister der waidwunden Liebeslieder wie „Hares On The Mountain“ oder „Joanna“. Und er hat einen wunderbaren Bühnenhumor, baut nach einem Publikumsnieser synkopisch ein „Gesundheit!“ ein, will in seinen „Perfect Storm“ mit dem donnernde Tram auf der Trasse über seinem Kopf in Dialog treten – auch wenn ihm das Vehikel diesen Gefallen nicht tut. Dieser Mann mit dem englischen Allerweltsnamen aber mit einem gesegneten Ausnahmekönnen scheint nur scheinbar aus der Zeit gefallen. Im Grunde repräsentiert er das, was zeitlos ist: die poetische Kraft, die aus dem Herzbeben kommt – und die überdauert alle politische Erschütterungen.

© Stefan Franzen

Dina El Wedidi

Dina El Wedidi Dina El Wedidi geht in ihrer Eisenbahnsuite aber weit über das bloße klangliche Ereignis hinaus. Slumber ist für sie auch eine Reflektion über die Spannung zwischen der Realität und dem Unterbewussten, den Zwischenräumen, die sich während einer nächtlichen Zugfahrt im Halbschlaf öffnen. Ein solcher Zustand ist im lautmalerischen Song „Headache“ eingefangen, ein Dialog zwischen der Außenwelt mit dem Zugrattern, dem Wasserverkäufer vor dem Abteil einerseits, und andererseits den Gedanken im Innern des Kopfes während einer Migräne-Attacke. „Ich meine das natürlich nicht so dramatisch, sondern durchaus mit Humor“, betont Dina El Wedidi lachend. Andere Texte sprechen von den Fesseln, die eine Heimat oder eine Liebe erzeugen können, oder den verschiedenen Zuständen des Gefangenseins, seien sie physisch oder mental.

Dina El Wedidi geht in ihrer Eisenbahnsuite aber weit über das bloße klangliche Ereignis hinaus. Slumber ist für sie auch eine Reflektion über die Spannung zwischen der Realität und dem Unterbewussten, den Zwischenräumen, die sich während einer nächtlichen Zugfahrt im Halbschlaf öffnen. Ein solcher Zustand ist im lautmalerischen Song „Headache“ eingefangen, ein Dialog zwischen der Außenwelt mit dem Zugrattern, dem Wasserverkäufer vor dem Abteil einerseits, und andererseits den Gedanken im Innern des Kopfes während einer Migräne-Attacke. „Ich meine das natürlich nicht so dramatisch, sondern durchaus mit Humor“, betont Dina El Wedidi lachend. Andere Texte sprechen von den Fesseln, die eine Heimat oder eine Liebe erzeugen können, oder den verschiedenen Zuständen des Gefangenseins, seien sie physisch oder mental. Gordon Lightfoot

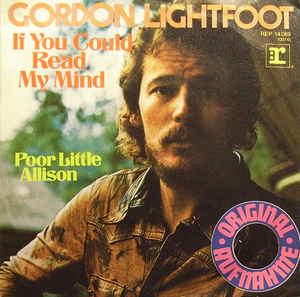

Gordon Lightfoot

Samin Ghorbani, Ali Ghamsari, Mina Deris

Samin Ghorbani, Ali Ghamsari, Mina Deris

Maria Gadú & Tribalistas

Maria Gadú & Tribalistas